目前,新冠病毒肺炎已在全球范围内造成4000万人感染及111万人病亡,成为一个世纪以来对人类健康与社会发展影响最大的传染病。新冠肺炎的疾病过程具有进展快的特征,虽然大部分患者表现为轻症,但部分患者在较短时间内从轻症进展为重症甚至病亡,成为临床救治的严峻挑战。

2020年10月20日,中国科学院武汉病毒研究所周溪团队、武汉市金银潭医院张定宇团队、华中科技大学同济医学院附属协和医院尚游团队以及生命科学与技术学院薛宇团队合作在Immunity上发表论文“Plasma Proteomics Identify Biomarkers and Pathogenesis of COVID-19”。研究团队对新冠肺炎病亡、重症、轻症患者不同疾病进程中的血浆蛋白质变化进行系统分析,揭示了不同临床结局的患者的血浆蛋白质在疾病发生、发展及转归过程中发生了大量独特的变化,同时也鉴定出11种血浆蛋白标志物,可有效的预测新冠患者的不同临床结局。

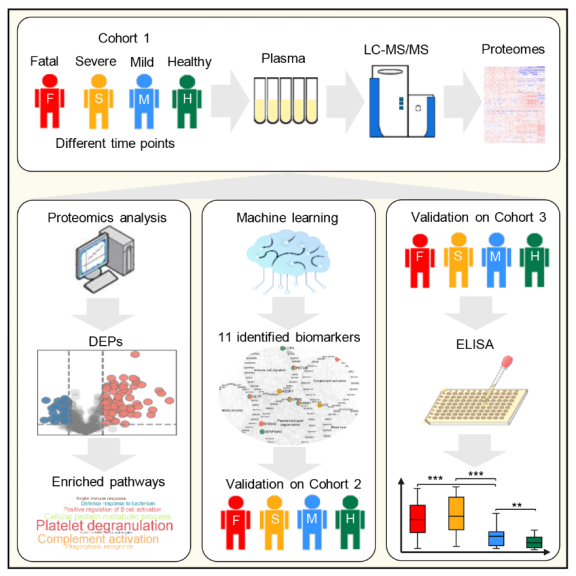

在该研究中,研究人员首先对22位轻症、重症或病亡新冠肺炎患者从入院到康复或病亡不同时间点的血浆样本进行了蛋白质定量质谱分析,发现与健康志愿者相比,患者血浆中195种蛋白呈现了显著变化,涉及血小板脱落、补体及凝血系统、代谢等多种生理与病理相关通路;这些差异蛋白的变化程度与临床特征及病程高度拟合,揭示了不同临床结局患者疾病发展过程中体内多种生理病理反应。

研究团队进一步基于机器学习,开发了新冠标志物组合算法,筛选并确定了11种可准确预测新冠肺炎患者不同临床结局(重症转病亡、轻转重、重或轻转康复)的生物标志物,并通过一个独立的包括21名新冠肺炎患者及5名健康志愿者的队列,对这种新型组合算法及生物标志物进行了验证。此外,研究人员进一步收集了一个包含120位不同临床结局新冠肺炎患者及40位健康志愿者的大规模队列血浆样品,并通过ELISA在该队列上进一步确证了主要生物标志物的可靠性与预测准确性,为这些标志物在临床上的运用打下了基础。

综上,该研究不仅揭示了不同临床结局新冠患者疾病发展过程中血浆分子的生理病理变化,为揭示新冠病毒致病机制提供了极有价值的信息,同时也发现了有望用于新冠患者病程发展诊断与预测、具有临床价值的生物标志物,希望将其应用到对新冠肺炎的临床救治中。

中科院武汉病毒所周溪研究员与邱洋青年研究员、武汉市金银潭医院张定宇院长、华中科技大学协和医院尚游教授、生命科学与技术学院薛宇教授为该论文的共同通讯作者;中科院武汉病毒所-武汉市金银潭医院感染性疾病与健康联合实验室舒婷博士与吴迪博士、华中科技大学徐继前博士与博士生宁万山、武汉谱度众合韩强强博士为论文共同第一作者。

原文链接:

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(20)30449-0

2019年热文TOP10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区