1 月 22 日,由 DeepTech 携手络绎科学举办的“MEET35:创新者说”论坛暨“35 岁以下科技创新 35 人”2021 年中国线上发布仪式成功举行。来自科学界和产业界的人士在云端共同见证了新一届中国青年科技领军人物登场。

络绎科学邀请到了“创新 35 人” 2021 中国入选者南方科技大学物理系副教授林君浩,做客直播间,就低电压透射电子显微技术在新型二维材料研发中的应用这一主题与我们进行了分享。

作为“远见者”入选的林君浩的代表性工作是利用低电压透射电子显微技术研究二维材料生长的普适性合成策略。因其在低电压透射电子显微技术及该技术在二维材料科学、低维材料物理化学的应用发展等前沿领域有大量的原创性成果且具有明显的科学引领性,对材料研究有广泛的影响力而成功入选“创新 35 人”。

获奖时年龄:35 岁

获奖时职位:南方科技大学物理系副教授

获奖理由:他依靠先进表征技术寻找二维材料奇异物性的根源,利用原子结构工程突破传统性能限制,在原子尺度构筑未来高性能电子信息器件。

目前,硅基半导体材料是产业化的主流,然而其物理特性已经研究得非常透彻,理论上很难再有材料物性上的突破。同时,硅原子的物理极限在一定程度上决定了集成电路集成度的物理上限,这其实就是“摩尔定律”失效的根源。

要开发出性能更优异的半导体材料、达到更高的集成度,只能从材料的源头上进行革新。近年来,学术界和产业界一直在努力研发出拥有更加优异的电学性能和更多新奇物理特性的新材料。

作为一种新型战略前沿材料,二维功能性半导体材料的厚度只有一层分子层,其原子级厚度产生的限域效应,使其表现出优异的物理性能,被认为是集成电路中突破硅基半导体“摩尔定律”的下一代新型半导体候选材料之一。

南方科技大学物理系副教授林君浩多年来一直坚持扎根二维材料领域,从基础科研到实际应用,致力于推进二维材料在超低功耗自旋晶体管器件与柔性超高密度存储中的应用。他与合作者依靠先进表征技术找到了二维材料奇异物性的根源,并利用原子结构工程突破传统性能限制,在原子尺度构筑出了未来高性能电子信息器件。

低电压透射电子显微技术提升二维材料研发效率与揭示新奇物性

林君浩 2015 年博士毕业于美国范德比尔特大学物理学专业,后赴日本国立产业技术综合研究院任日本学术振兴会(JSPS)特聘博士后研究员,开展新型二维材料的结构解释与性能优化的研究。在日本工作期间,他与合作者开发出了二维材料的普适合成工艺,为新型二维材料的大规模应用提供了重要基础。2018 年 5 月,林君浩加盟南方科技大学物理系任副教授、研究员,同时入选深圳市国家级领军人才与孔雀计划(B 类)高水平人才项目。

林君浩博士迄今在 Nature、Nature Nanotechnology、Nature Materials 等期刊发表学术文章 80 余篇,累计他引次数 8000 余次,H 因子 35,提交专利申请 5 项,承担多项国家与省市科研项目。

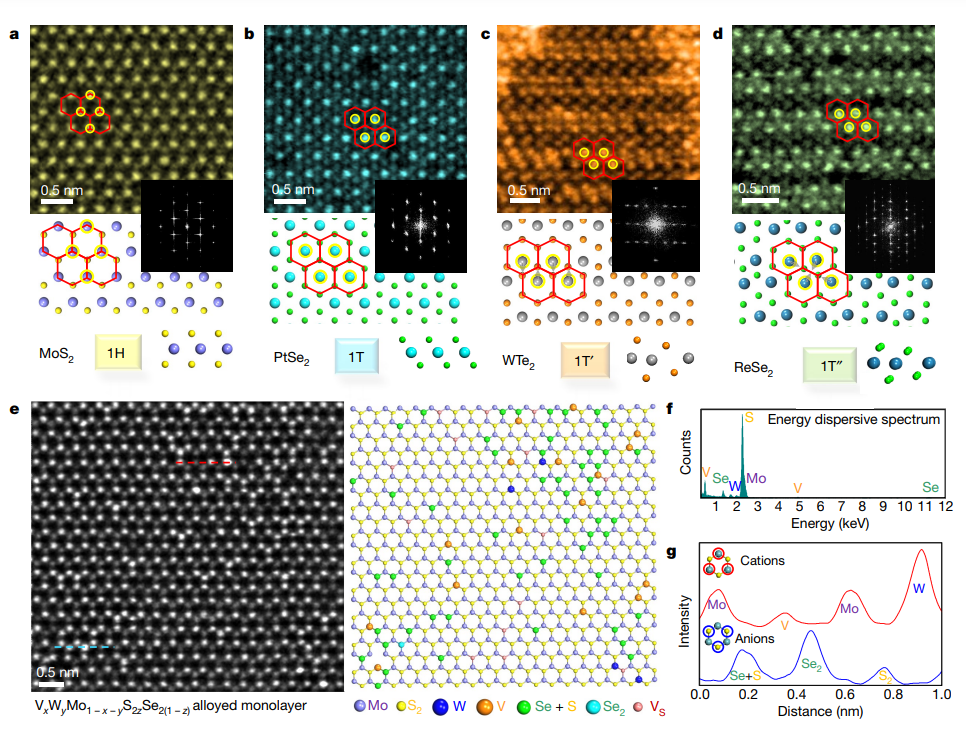

经过多年深耕,林君浩在二维材料领域取得了一系列研究成果,其中最具代表性的就是巧妙地利用透射电子显微镜技术对二维材料生长的各个过程作出精确表征,确定影响材料生长的关键参数,并在此基础上与合作者提出了熔盐辅助二维材料生长的普适策略,合成了 47 种功能二维材料。这一研究思路兼具严谨性与实用性,为二维材料的后续大规模应用奠定了基础。

在此次“创新 35 人”发布仪式上,林君浩分享了低电压透射电子显微镜技术在新型二维材料开发的应用,“透射电子显微镜实际上就是一个放大镜,但是它的放大倍率非常高。有别于传统的透射电子显微镜,低电压球差纠正透射电子显微镜更适用于二维材料研究。结合我们发展的定量分析方法,能够快速地找到二维材料的所有原子结构及位置信息。这种原子尺度的关键数据能有效解决功能性二维材料结构与物性的构效关联问题,便于研究人员在二维材料的各种应用如场效应晶体管上针对性地提高材料的性能。”

另外,二维材料的特殊性质决定其大部分的电镜实验都不能单纯采用常规技术,需要降低加速电压。利用优化的低电压技术,能够使整个操作流程中的加速电压保持在稳定水平,最高值不超过 60 千伏,从而确保材料的结构完整性,同时也增加电子散射信号的信噪比。

此外,在材料研究领域,非晶态材料一直被认为是材料微观结构研究的“禁区”,至今尚无任何有效的实验方法可以准确在实空间中测定非晶态材料的原子结构。林君浩和合作者首次打破了这个“禁区”,合作发展了一种激光辅助化学气相沉积法(laser-assisted CVD),在低温下首次生长出了单层的非晶碳材料,利用低电压能量过滤透射电子显微技术在原子尺度准确测定单层非晶碳材料的原子结构,计算出在实空间下的长程无序的径向分布函数,揭示局域化的电子结构。这一工作准确揭示了非晶态材料在低维极限下符合微晶粒竞争模型,为争论了数十年的材料领域难题,即无定型材料的精细原子结构模型提供了直接证据。同时,该单层非晶碳样品具有优异的高温稳定性与力学性质,即使变形至较高的断裂强度也不会从断裂点处扩展出裂纹,其面内电阻达到 100GΩ,是石墨烯材料家族中的重要补充。得益于准确的原子信息测定,这些新奇的物理性质与材料性能得到了明确的结构解释。

图 | 单层非晶碳的绝缘性能(来源:Nature)

此外,林君浩还发展了大面积、高质量二维二碲化钼和二碲化钨的生长技术,在二维二碲化钨的镜像晶界中发现存在电子态密度增强的现象。其后又研究了二维碲化物的合金形式,通过高分辨原子结构信息发现了在碲元素浓度调控下存在相变现象,同时以多尺度统计的方式揭示了碲原子在金属相和半导体相之间不同的分布行为,从而进一步影响金属相中的物理性质。在后续研究中,林君浩与合作者发现二维二碲化钼具有新型超导机制,其超导转变具有面内各向异性,而且通过掺入硒元素合金化的形式能调控其超导相变温度,为后续二维材料的低功耗应用开辟了新方向。

未来将大力推进新型二维材料的产业化进程

深圳,是林君浩研究生涯的重要转折点。在前往深圳前,他的研究更偏向于基础科学方向,探索并展示前沿技术原理的可行性与先进性,但离实用性与产业化仍然有一段距离。

回到深圳加入南方科技大学的第一时间,他组建了先进低维材料实验室,开展新型超薄半导体与磁性材料的研究。具体而言,研究重点围绕未来二维功能性材料的大面积生长工艺与物理特性调控,缺陷的原子尺度结构-性能构效关系,高性能二维器件优化以及二维材料在信息存储与催化应用等领域开展。

林君浩表示,“深圳这个城市的土壤与文化对我独立建立课题组的研究方向有很重要影响,因为整个大环境下很强调产学研结合,更鼓励基础科学研究向生产力转化。因此,我回到深圳独立组建实验室更偏重于二维材料在产业化应用中遇到的基础问题。”

围绕功能性二维材料的产业化制备中的若干基础问题,林君浩课题组很快在新型二维材料在高性能场效应晶体管、超低功耗电子器件、单原子高效催化以及二维铁磁体等应用方面取得了大量具有国际影响力的原创成果,发表了多篇高水平论文和提交多项专利申请,为功能性二维材料的大规模应用进一步扫清了障碍。

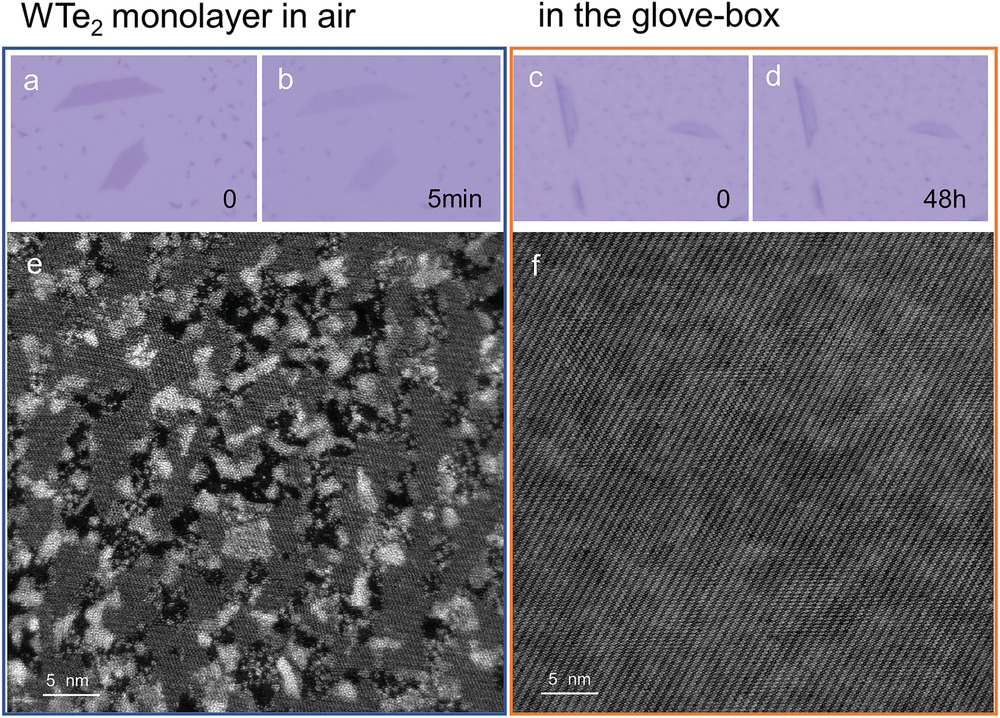

图 | 氛围保护合成制样与真空转移技术的研发使得水氧敏感的新型二维拓扑绝缘体WTe2单层材料的大范围无损晶格原子信息表征成为可能(来源:Advanced Science)

林君浩认为,二维材料未来的产业化前景可期。原因在于相比硅基半导体材料,二维材料有着更高的物理极限,是公认的下一代能够有效提高芯片集成度与运算速度,使芯片朝轻薄化、高效化迈进的理想材料。二维材料的未来应用场景主要是在低功耗高性能计算芯片与高密度信息存储。除此之外,这种厚度极其“薄”的材料,还将凭借其神奇的特性应用于可折叠的柔性显示、超薄抗氧化涂层、高效率海水淡化等诸多具有挑战性的领域。

二维材料的成功开发应用将有望使微型超级计算机变成为主流,使人类真正步入大数据信息化时代。目前台积电公司已经开启了二维材料的大规模产业化研究,并已经展示出二维材料突破了 1nm 制程极限的可能。这一成果给了林君浩更大的信心,让其坚信二维材料未来将发挥颠覆性作用。因此后续他们将通过产学研深度融合助力企业实现关键核心技术攻关,拉动整个半导体行业的行业革新,并推动相关产业应用如柔性显示面板、超薄传感器、量子芯片等方面的技术升级。

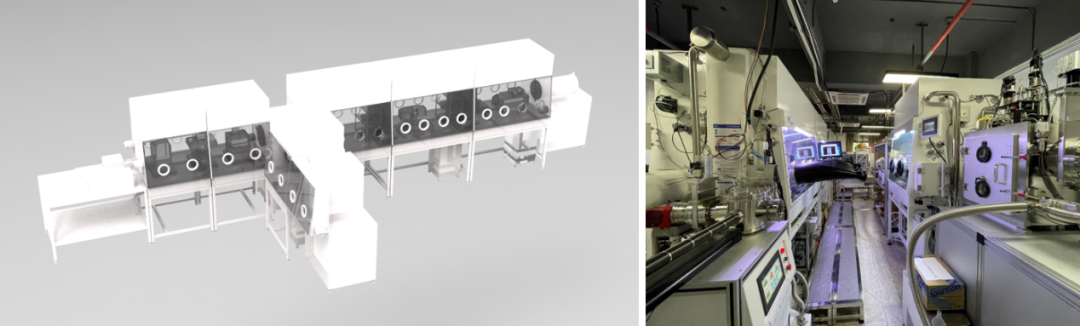

图 | 为新型敏感二维材料研发而自主设计与搭建的大型高通量生长与高精度表征惰性氛围保护联用系统(来源:林君浩课题组)

谈及下一阶段的研究计划,林君浩表示,他们计划进一步扩展二维材料的应用场景,真正实现二维材料的大规模实际应用。目前其研究团队主攻的方向是二维磁性材料的柔性磁隧道异质结与基于二维晶格磁畴的高密度储存,希望利用二维磁性材料的界面效应实现颠覆行业的超薄与超高密度数据储存,同时将充分利用广东省及深圳市的科研资助,并行研发新材料和新技术,以期打破芯片与信息储存市场的国外技术垄断局面,实现颠覆性基础科研向现实生产力的转化。

参考:

1. Zhou. J.; Lin, J.; et al. A library of atomically-thin metal chalcogenides, Nature 556, 355 (2018)

2. Toh, C.; Zhang, H.; Lin, J.; et al. Synthesis and properties of free-standing monolayer amorphous carbon, Nature 577, 199 (2020)

3. Niu, K.; Lin, J.; et al. Direct Visualization of Large-Scale Intrinsic Atomic Lattice Structure and Its Collective Anisotropy in Air-Sensitive Monolayer 1T’- WTe2, Advanced Science, 2101563 (2021)

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区