科情智库

汪飚翔1,程家怡2,肖 利1

(1.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190;

2.中国工程院,北京 100088)

摘要:合作论文是基础研究成果产出的主要表达形式。本文基于2000—2018年中国与瑞典合作论文数据,采用文献计量与社会网络分析相结合的方法对两国科研合作现状中的合作发文量的总体趋势、学科领域、合作主体、资助部门等进行了分析,从而总结出中瑞科研合作的主要特征。本文的研究旨在为我国更好地开展对欧科技合作提供参考,特别是在美国加剧设置对华合作障碍、瑞典政府对华科技合作趋势向好的背景下,探讨我国与关键性小国的合作对深化我国对外科技合作战略、推动我国基础研究的国际合作具有重要意义。

关键词:中国;瑞典;国际科研合作;基础研究

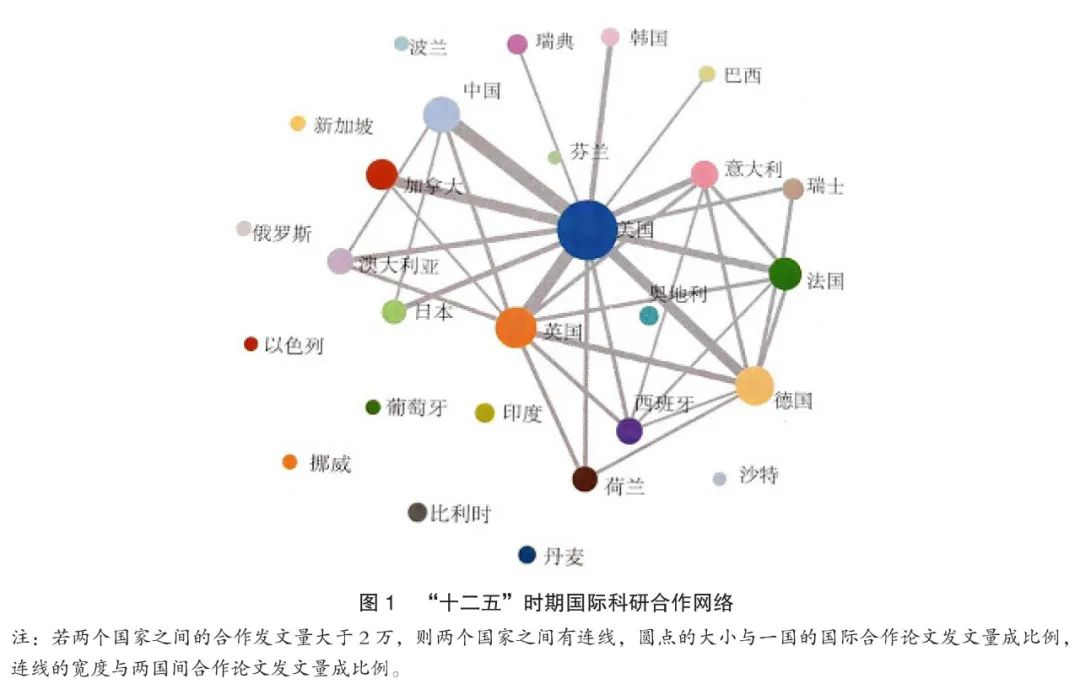

随着科学研究问题的日益复杂化,科研活动越来越趋向协同与合作。当前,科学合作已经成为一种非常重要的科学研究方式,无论在合作数量还是在重要程度上均大大增加。伴随着经济的高速发展和日益开放,中国的科技创新也正在走向国际化,由国家科技评估中心与科睿唯安公司出版的《中国国际科研合作现状报告》显示,“十二五”期间,中国已成为世界第三大国际科研合作论文发表国;全球科研合作明显扩大,合作论文发文量超过3万篇的国家已增长至27个(见图1),国际合作让中国更加深入地融入了全球科技合作网络,由于近年来中美在经济和科技领域的矛盾和分歧日益尖锐,美国在对华科技合作战略上采取遏制手段,还试图带动英国、加拿大、日本等科技强国加入遏制行列。基于此,中国对外科技合作需寻求更多的合作伙伴,不断扩展合作空间。

北欧工业强国瑞典以“创新之国”著称,国内R&D支出占GDP比重长期保持在3%以上。全国科研力量主要集中在国家资助的各级高校、专业研究所、皇家科学院和工程院以及企业资助的下属研发部门。在基础研究领域,瑞典的学科优势主要分布于临床医学、工程学、物理学、化学、环境学及生态学、生物及生物化学、计算机科学、神经科学与行为科学等领域。瑞典科研论文的发文量虽然不多,但质量很高,每千人口年发表SCI论文数在2篇左右。在发表科技论文20万篇以上的国家(地区)中,篇均被引用次数的排名长年保持在前6位。

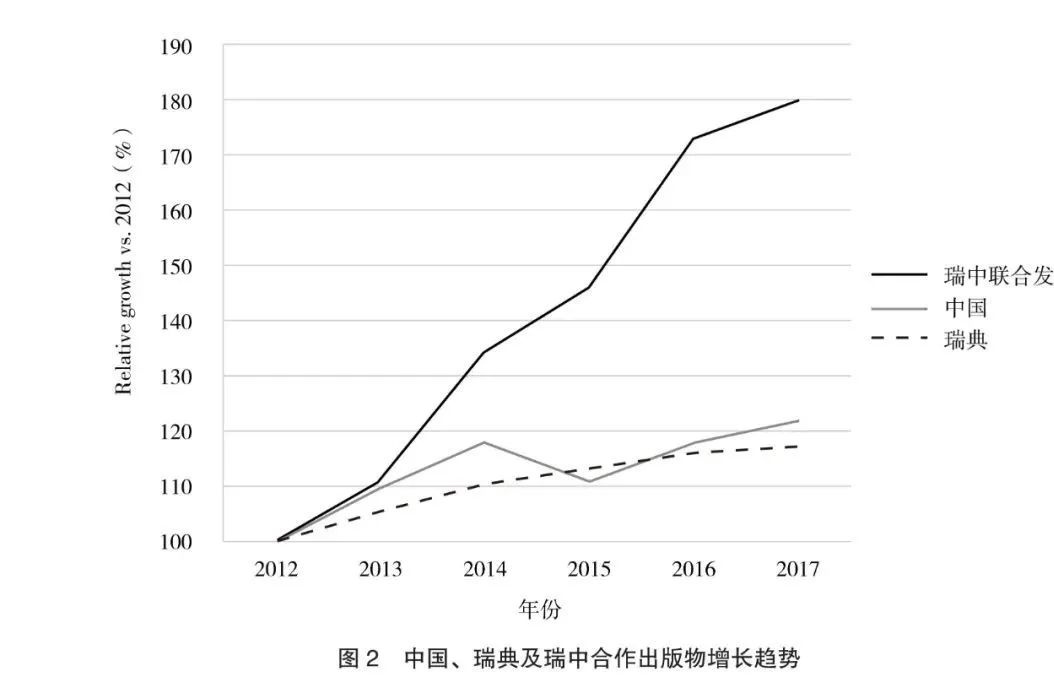

瑞典是第一个与新中国建立外交关系的西方国家。建交后两国在政治、经济、科技、文化等领域的交流与合作取得了显著成果,科技交流与合作是两国双边交往中最重要和最富活力的领域之一。近年来,瑞典已将中国视为科技创新合作伙伴,在政府间科技合作机制下,为了加强科学合作,瑞典研究理事会(VR)和瑞典科研与教育国际合作基金会(STINT)分别与中国国家自然科学基金委建立了合作机制,共同资助合作交流项目。在STINT出版的《学术合作:瑞典与中国》(Academic Collaboration: Sweden-China)报告中显示,瑞中合作出版物数量的增长明显超过中国和瑞典的单独出版物(见图2)。2018年,瑞典科研与教育国际合作基金会结合自身的国际化战略及与中国合作的重要性,在上海设立办公室,希望通过合作提升瑞典本国的研究和高等教育水平。民间合作中,高校间的合作比企业和民间机构更具活力。我国越来越多的高校与瑞典著名大学建立了制度联系,除开展学术交流、学者互访和派送研究生外,双方的合作研究逐年增加,并在此基础上建立了多个联合研究中心,两国高校间的合作研究网络已构建并不断扩展。2019年10月,瑞典政府向议会提交了有关中国战略的报告,指出中国的影响力在全球范围内日益提升,瑞典社会各方面有必要加强对华投资,通过积极开展工作,使中国和瑞典能够更好地合作。

长期以来,我国非常注重与欧美等大国的科研合作,与一些关键性小国的合作却未引起足够的重视。考虑到当前国际形势的变化,加强与关键性小国的科研合作对促进我国基础研究的发展同样具有十分重要的意义。瑞典虽然规模较小,但是在特定的科研和产业领域处于世界领先地位,拥有一批国际一流的高等院校和诺奖级科技人才。中国高等教育和研究发展水平迅速提升引起了瑞典政府和民间的关注,希望与中国开展合作与交流,实现优势互补。值得关注的是,尽管两国间科技合作形势看好,但却鲜有文献对两国科研合作开展过研究。

基于上述背景和动机,本文以2000—2018年中国和瑞典国际合作论文数据为基础,采用文献计量和社会网络分析方法对两国科研合作的现状和特征进行分析,以期为我国与关键性小国开展更加深入的科研合作提供借鉴。

科研合作是研究者为了新的科学知识研究和共同目的,从而聚集在一起做的工作。科研合作的获益是为了增加单个研究项目的生产率,并且增加该合作研究项目在科学技术界的显示度,科研合作的主体是科研先进工作者。国际科研合作指不同国家或地区之间的科研团队之间进行科研的合作与交流,共享资源,科研合作方实现优势互补或强强联合,即当上述的科研合作主体涉及不同的国家或地区时,便发生了国际科研合作关系。随着科技进步与社会发展,现代科学技术发展形成全球化,国际科研合作得到了诸多关注和影响。

对科研合作的测度,D·普赖斯早在20世纪6年代就在《小科学,大科学》一书中研究了科研合作发展的计量学,并提出用合著论文来衡量科研合作。现有文献对科研合作的测度主要采用文献计量等具体指标和合成指标两种方式,第一种方式主要运用合作论文数量等指标,Wagner和Leydesdorff、Kim使用合作发表的SCI论文测量国际科学合作;第二种方式实际是通过对论文等数据进行处理并合成新指标,Wang等基于论文合作数据建立了“国际合作行动指数”;随着社会网络分析方法的应用范围越来越广,学者们开始将文献计量与社会网络分析相结合,对国际合作中出现的网络特征进行量化分析。王玲俐等通过社会网络分析和科学计量学的方法对前沿学科领域的国际合作网络演化特征及规律进行分析,谢彩霞用网络分析法研究纳米科技领域的科学合作状况。本文采取文献计量的第二种方式结合社会网络分析方法对中国与瑞典科研合作现状及特征进行研究。

随着国际科研合作对科学发展的作用日益加强,学者们对国际科研合作产生的效用、科研机构的合作规模、跨学科研究的影响等进行了广泛的研究。F.Barjak、J.D.Admas对国际科研合作对其科研绩效的影响进行了研究;王文平等基于中国学者在生物技术与应用微生物学、电子电气工程、数学、医学、神经科学、物理学等6个重要研究领域发表的SCI论文,评价国际科技合作对推动跨学科研究的影响程度及中国与世界跨学科研究程度的差异。任孝平、周小林等对中国科研机构的整体国际科研合作规模进行了分析和解读,认为目前我国在国际科研合作中已经具备了较明显的主动性,但仍有待进一步深化。在国别合作研究方面,现有文献关注的是与美国、欧盟国家等大国、强国之间的科研合作,如金炬等、梁立明和马肖华、史豪杰等分别通过SCI论文的合著情况研究了中美、中德、中法的国际合作,而对与关键性小国的科研合作研究相对较少,特别是与瑞典科研合作的研究文献仍是一个空白。本文的主要贡献在于,分析和总结了中国与瑞典科研合作现状及主要特征,补充了有关中国对外科技合作的文献,尤其是中国与关键性小国之间的合作。

2.1 数据来源

本研究的数据源为被Web of Science核心合集收录的论文。检索条件中,文章作者的地址必须同时包括中国和瑞典(CHINA and SWEDEN)、数据类型为Article、时间范围为2000—2018年。

2.2 分析方法与指标

本研究采用文献计量学与社会网络分析相结合的方法,即利用数学和统计学等方法对中国与瑞典的合作论文进行定量分析:

(1)常规计数统计方法。统计中国和瑞典从2000—2018年合作论文的发文量,分析历年合作发文量的变化趋势。

(2)归并排序法。即对原始论文信息按研究需求进行规范、分类,归并排序后对论文作者姓名、通讯作者姓名、所属单位、学科等数据项信息进行统计分析。

(3)社会网络分析中的凝聚子群分析法。当网络中某些行动者之间的关系特别紧密,以至于结合成一个次级团体时,这样的团体在社会网络分析中被称为凝聚子群。凝聚子群分析揭示和刻画集合群体内部子结构状态,找到网络中凝聚子群的个数以及每个凝聚子群包含哪些成员,分析凝聚子群间关系及联接方式,这可以从新的维度观察集合群体网络的发展状况。即将作者姓名、机构名称、论文所属学科领域、资助机构名称等多个元素放在一个集合中进行网络关系分析,判断出各元素之间的合作关系。

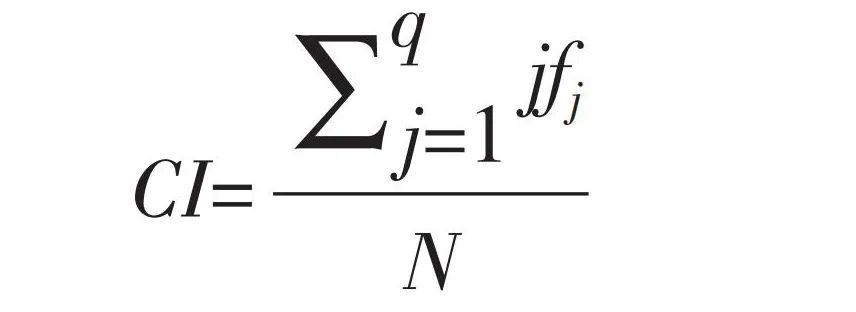

(4)将文献计量学和社会网络分析方法结合使用,在实际研究中综合运用测度科研合作常用的计量指标——合作指数(Collaborative Index,CI),可以更为准确地分析出合作关系的强度、广度以及深度。该指标指机构、个人、学科或某种期刊在一定时期内发表论文的篇均作者数。

其中,j表示单篇文献的作者数量;fj表示作者数量为j的文献数量;q表示单篇文献的最大作者数量;N表示文献数量。

通过检索,初步得到2000—2018年中国与瑞典的合作论文数据共计16887条。为了有针对性地研究两国双边科研合作情况,我们对论文数据进行了规范和筛选,保留了第一作者和通讯作者为中国或瑞典的合作论文,共计7693篇。

3.1 总体状况

从2000—2018年合作论文发文情况看,每年的合作发文量虽不稳定,但总体仍呈现小幅增长的态势。合作发文量的增长率保持在5%~20%的区间,2004年增长率最高,为33.09%,2013年最低,为0.78%(见图4)。

3.2 学科领域

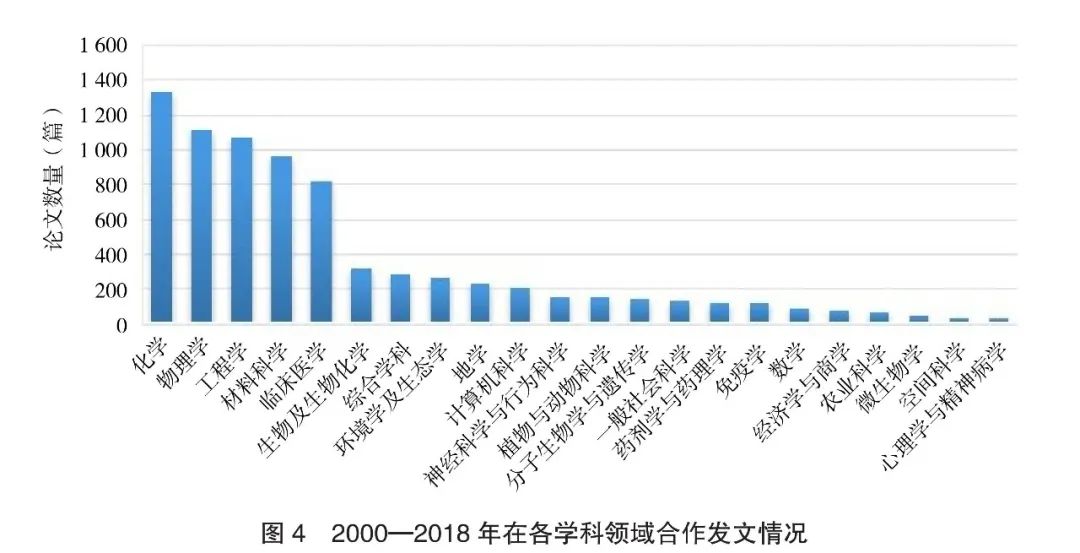

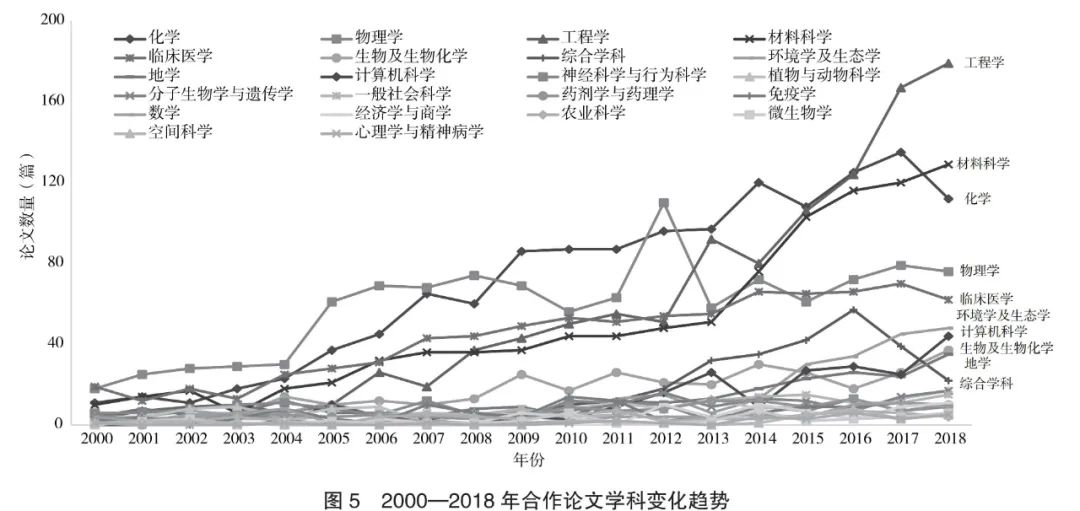

从学科领域合作情况看,双方科研合作领域涉及22个学科,主要集中在化学、物理学、工程学、材料科学、临床医学等领域,以上5个领域的合作论文发文量占总发文量的68.5%。微生物学、空间科学、心理与精神病学等领域的合作虽有涉及,但活跃度不高(见图3)。

从学科合作趋势上看,工程学领域的合作成效显著,其次是材料科学和化学,一直保持着上升的趋势。物理学领域的发文量在2012年达到高峰后开始趋于平缓,临床医学和环境生态学领域的合作近几年日益密切(见图5)。

3.3 合作规模及主体

本文对合作论文发文机构名称进行标准化处理后显示,双方有1462个机构参与合作发文。合作主体包括高校、研究机构、政府部门、企业及其他社会组织,其中高校、科研机构参与合作的数量居多,占比超过合作机构总数的3/4。通过对合作论文发表频次的统计显示,中方有316所高校和111所科研机构与瑞方60多所高校、科研机构开展合作。中方的合作主体是高校和科研机构。与瑞方合作密切的前10家中方高校是:浙江大学、复旦大学、北京大学、大连理工大学、山东大学、中国科学技术大学、华东理工大学、西安交通大学、吉林大学、北京科技大学。中国科学院是与瑞典高校开展合作最多的科研机构,此外,哈尔滨技术研究所、北京技术研究所、中国气象局、上海技术研究所、中国医药科学研究院、应用物理与计算数据研究所、中国工程物理研究院、福建农业科学研究院、上海市女性生殖内分泌相关疾病重点试验室与瑞方的合作也非常紧密。瑞典高校是与中方合作最活跃的主体,成果产出最多的前10所大学分别是:瑞典皇家理工学院、隆德大学、卡罗林斯卡学院、乌普萨拉大学、斯德哥尔摩大学、林雪平大学、哥德堡大学、乌梅大学、查尔姆斯理工大学、瑞典农业科学大学、洛勒奥理工大学。

3.4 合作关系

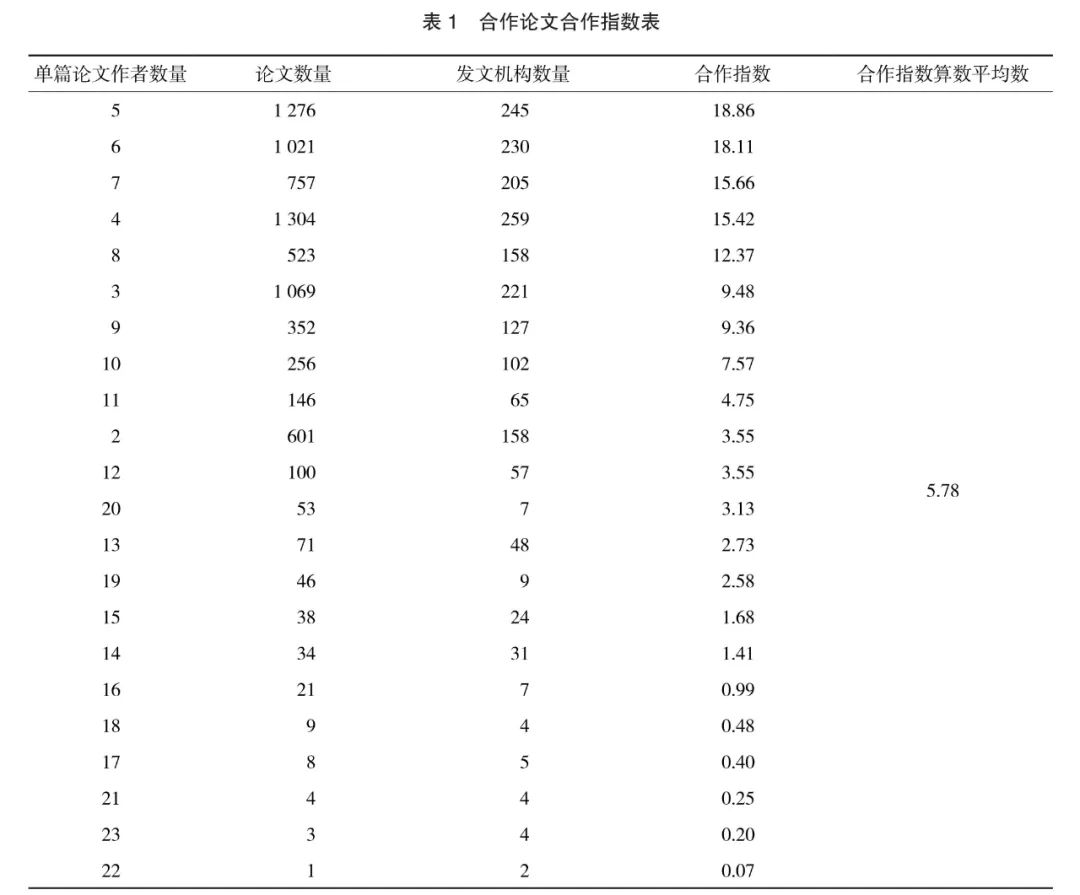

运用合作指数(Collaborative index,CI)计算公式,对合作论文作者数量进行统计,得出如下结论,单篇论文作者数为3至9人的论文合作指数都在9以上,发文量占合作论文总数的81%,且参与合作的机构数量较多(见表1)。通过计算得出论文的合作指数算数平均数达到5.78,说明双方科研合作关系紧密。

“发文机构数量”指单篇论文作者为n的论文的作者单位的数量。

“合作指数”是用合作指数的公式计算出的单篇论文作者为n的论文的合作程度定量指标。

3.5 主要资助机构

对合作研究的资助反映了政府部门和科研机构对科研合作的重视程度。从资助强度最高的机构列表中可以看到,中国国家自然科学基金委员会和科技部、教育部、中国科学院对中瑞科研合作给予了大力支持;瑞方的主要资助机构是瑞典研究理事会和瑞典瓦伦堡基金会(见表2)。此外,美国、英国、德国及欧盟等国家和国际组织也进行了资助,说明中瑞科学家的研究工作已经形成了全球化的合作网络。

总体上看,在基础研究领域,中瑞长期保持着较为密切的联系,在科研合作方面呈现以下特点:

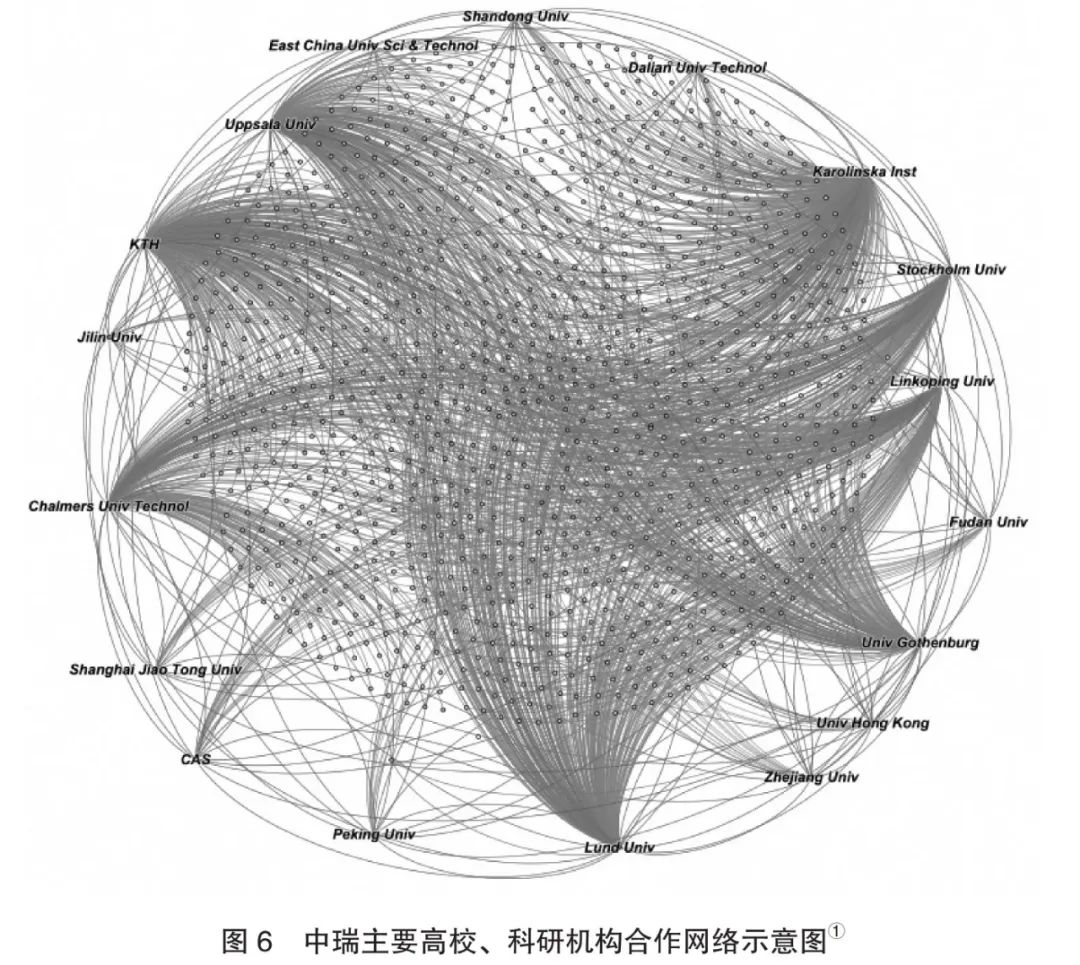

4.1 科研合作网络已构建

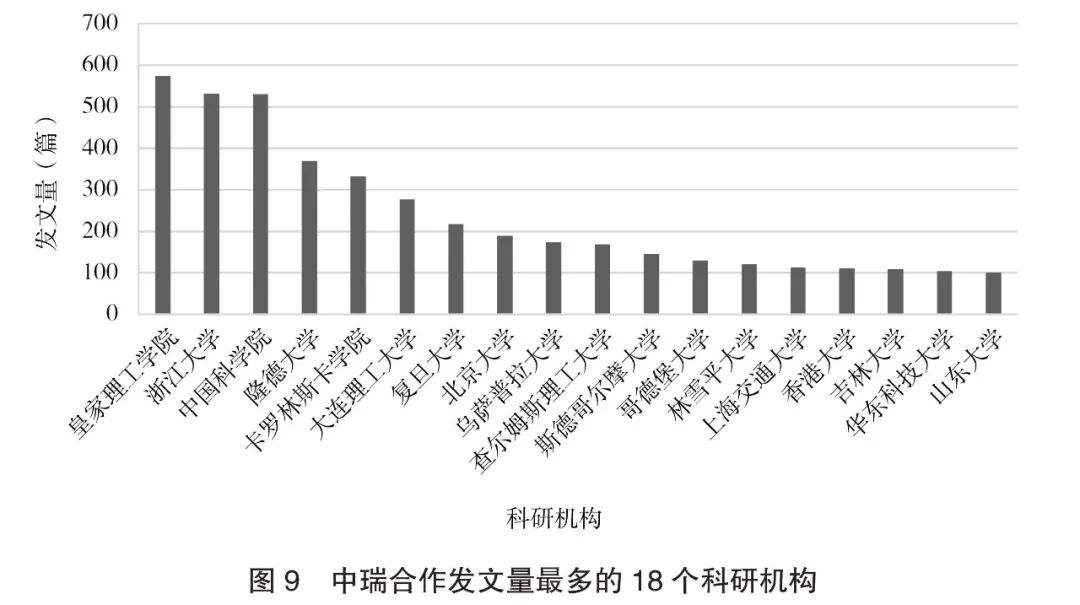

文章采取文献统计与社会网络分析的方法,对通讯作者所在机构合作发文量大于100篇的18个中瑞科研机构的数据进行统计并形成合作网络图后发现(见图6),发现中瑞科研机构间的合作已具有一定规模,以这18个机构为关键节点发散关系线与众多关系节点联接形成的网络图,完全反映出双方各机构间已形成了密切的研究合作网络。

图7是以中瑞通讯作者发文量分别排名前三的机构为案例做的机构间合作的关系图。从图中可以看出,以这6个机构为关键节点,发散产生两种关系连线,一种是单一关系连线,即这6个机构分别与某些机构保持着单一合作关系,形成点对点的关系连线。另一种是星型关系连线,即6个机构之间以及某一个机构分别与6个机构产生多向合作关系,形成星状网络关系连线,说明这些单位间保持着多边的合作关系,且已形成网络合作。

4.2 传统学科领域合作已形成规模

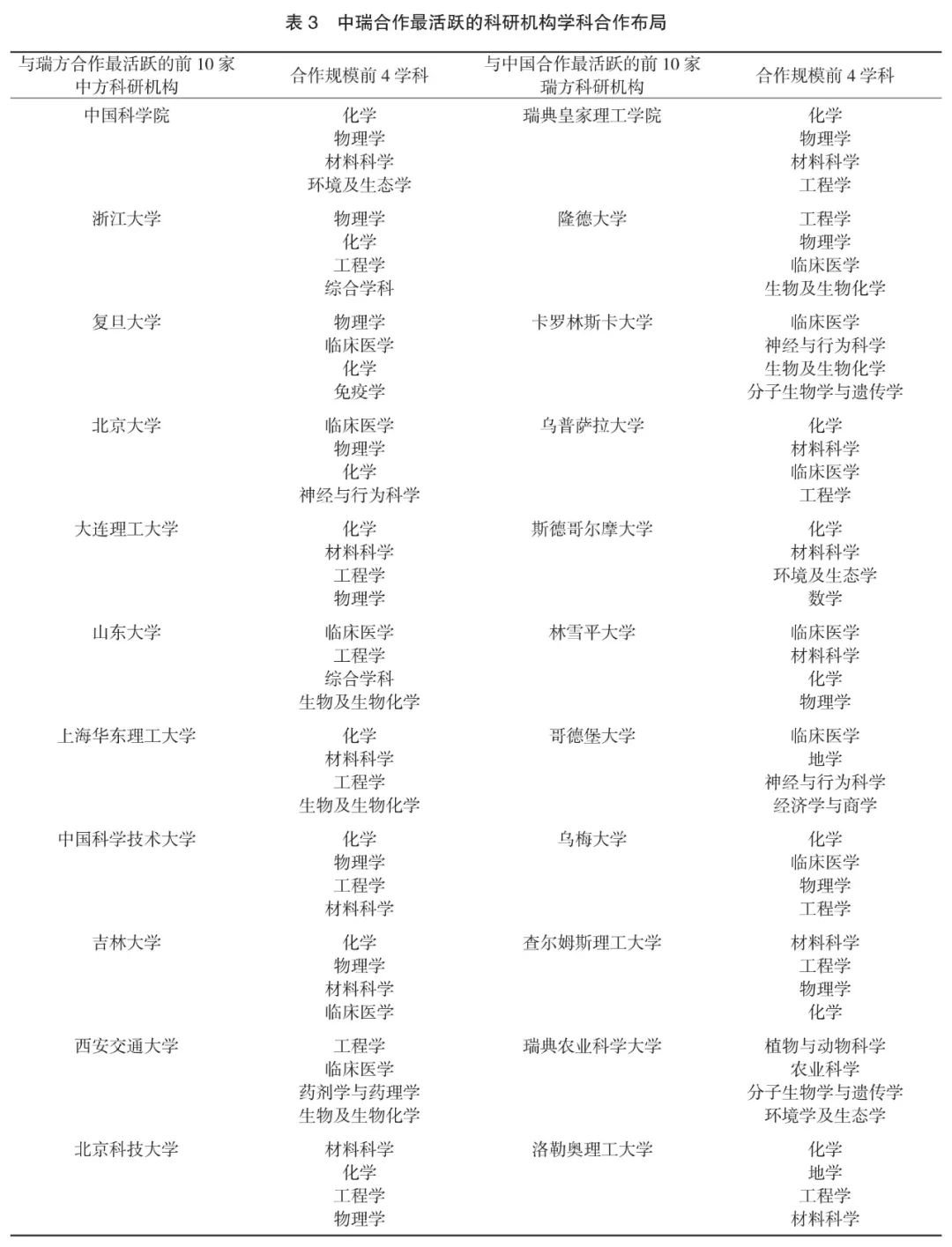

本文选取中瑞合作发文量最多的10个科研机构,分别列出每个机构合作规模最大的前4个学科领域。表3显示,我国与瑞典的合作领域主要集中在化学、物理学、材料科学、临床医学、生物与生物化学、环境及生态学、免疫学、神经与行为科学、综合学科、药剂学与药理学10个学科;瑞方与中国的合作主要集中在化学、物理学、材料科学、临床医学、生物与生物化学、环境及生态学、神经与行为科学、分子生物学与遗传学、数学、经济学与商学、植物与动物科学、农业科学、地学13个领域。从学科层面上看,双方的合作主要聚焦在化学、物理学、工程学、材料科学、临床医学等传统的学科领域,并已形成一定的规模。

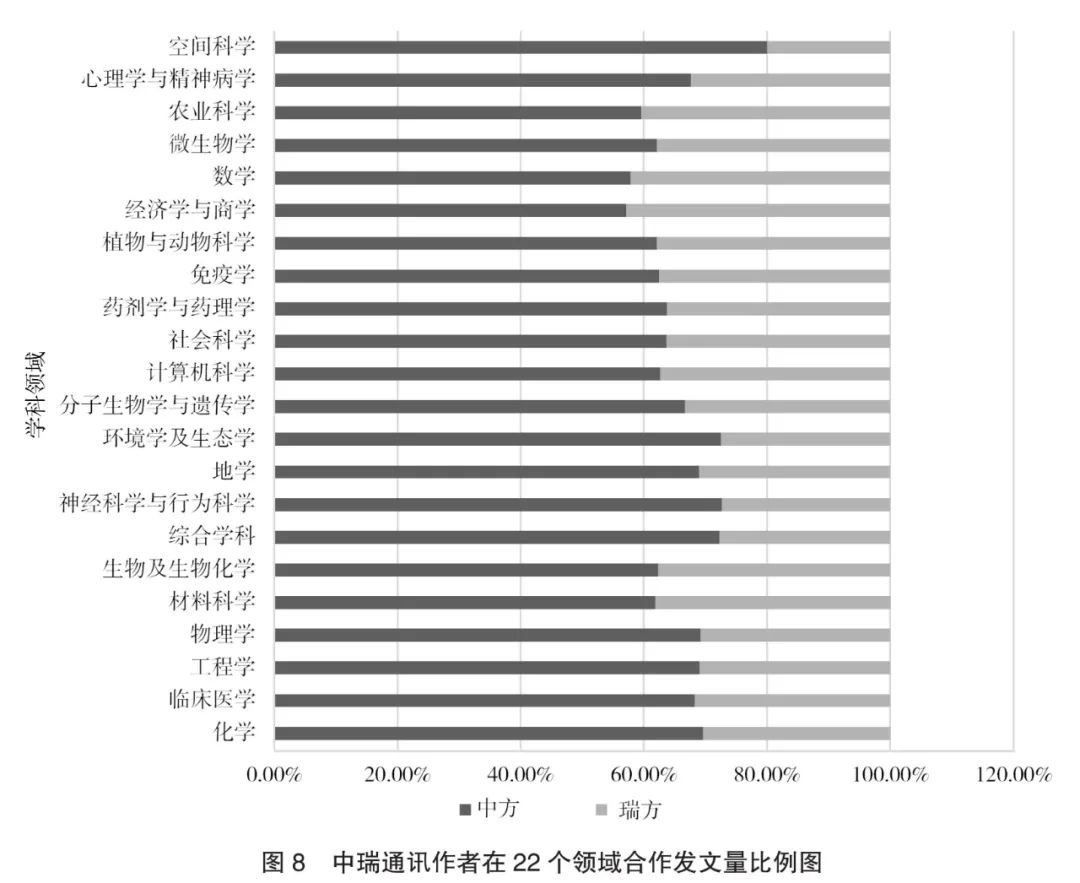

4.3 中方在合作论文中的贡献率较高

以通讯作者为检索条件,对合作发文量进行统计后发现(见图8),中方科研人员在22个学科领域作为通讯作者的发文总量普遍高于瑞方。但以单个机构的发文量统计,瑞典皇家理工学院通讯作者的合作发文量明显超过所有中方机构(见图9)。

4.4 “华人科学家现象”明显

研究中发现,瑞典科研机构发表的合作论文中,通讯作者中有一部分华人科学家。对人名进行辨识和查重处理后发现,有549位来自瑞典的高校、科研机构和企业的华人科学家以通讯作者的身份发表了1351篇合作论文,占瑞典通讯作者总人数的44.4%。其中,He Sailing、Sun Licheng、Luo Yi、Li Xin、Qiu Min、Wang Shumin、Zhu Bin、Yan Jinyue等华人科学家的发文量较多,其中大部分来自瑞典皇家理工学院。说明瑞典华人科学家作为骨干力量与中国开展合作已经占据一定的比例。

本文研究了我国与瑞典科研合作的现状,为更好地认识我国基础研究的发展、促进国际科研合作提供了新视角。研究发现中瑞政府部门对两国基础研究合作给予了一定的资助,近年来合作论文发文量稳步增长,呈现质与量双提升的趋势;学科合作广泛,化学、物理学、工程学、材料科学、临床医学等传统学科领域的合作具有一定的规模,有明显的领域特征。中国科研人员作为通讯作者的比例普遍超过瑞典科研人员,实现了平等合作,共同研究。瑞典高校与中国多家科研机构、高校及企业研发部门建立了合作网络,华人科学家是促进中瑞科研合作的加速器。但与美欧等科技大国比,中瑞两国之间的合作无论在规模还是程度上都相对薄弱。除传统学科领域外,生物及生物化学、地学、计算机科学、数学、空间科学、微生物学等领域虽有合作,但论文成果较少;近年来瑞典政府在人权等数个涉及中国主权、法治的事件上与我国发生龃龉,造成外交关系紧张,影响了合作的气氛和合作关系的提升。此外,美国对华合作总体战略的改变,极有可能对中瑞外交关系及科技合作产生不良影响。

本文的研究一方面有利于更好地认识中国与瑞典和科技合作现状,另一方面也为进一步推进中国与瑞典或其他国家的国际科研合作提供了一定启示。

第一,我国政府部门须持续加大基础研究的经费投入,只有不断提升创新能力,才能进一步扩展国际合作的局面,形成良性循环。

第二,运用科技手段推进与瑞典政府的关系,利用国家间科学互动强调人类面临的共同问题以构建具有建设性、基于知识的国际伙伴关系,从而缓解两国政府由于人权和民主方面的问题造成的紧张关系。

第三,瑞典在物理、化学、生命科学等基础研究领域实力雄厚,我国在这些学科的整体水平也在与世界缩小差距,因此,应在继续夯实化学、物理学、工程学、材料科学、临床医学等学科合作的基础上,不断加强生物及生物化学、地学、计算机科学等学科领域的合作。

第四,由于中瑞双方意识形态、社会制度、历史文化传统等方面存在较大差异,因此,要拓宽中瑞双方人员交流机制,为中瑞双方的科技人才交流制定优惠政策,加强相互了解与信任,消除意识形态的分歧。

来源:《全球科技经济瞭望》2020年7月第35卷第7期(总第415期)

推荐阅读 >

识别下方二维码,关注「科情智库」

持续关注产业动态及科技领域报告

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区