根据 CB Insights 数据,2020 年全球合成生物赛道融资初创公司融资总规模接近 48 亿美金,创下历年来新高。站在合成生物大“爆发”的前夜,

DeepTech 联合中国合成生物领域头部科研院所、红杉中国、Bota Biosciences、Elsevier(爱思唯尔)、《麻省理工科技评论》中国、生辉 SynBio 等多方角色

,共同发起的聚焦合成生物领域的

Synbio Hive 创新孵化平台

。

Synbio Hive 平台旗下包括

创新大赛、创业大赛、企业挑战、学术峰会、产业峰会、公司孵化等

不同板块,关注合成生物学创新及应用,致力于

打通中国合成生物领域的产、学、研、创、投通道,汇聚合成生物领域

相关的学生、研究人员、高校、企业、资本、政府、园区、媒体、数据库等上下游

全链条参与方,真正形成中国合成生物的创新落地生态闭环

,让合成生物领域的创新想法有落地的支撑和可能,同时以产业需求驱动源头创新。

中国科学院深圳理工大学(筹)合成生物学院

中科院深圳先进院合成生物学研究所

深圳合成生物学创新研究院

中国科学院深圳理工大学(简称“中科院深理工”)是由中国科学院与深圳市人民政府合作,依托中国科学院深圳先进技术研究院建设的独立设置的研究型大学。中科院深理工第一批建设六个学院,合成生物学院为其中之一。学院将探索新的教学模式和人才培养机制,全力打造质量一流,规模适度的师资队伍,为合成生物学领域培养和输出源源不断的人才。

中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所(以下简称“合成所”)成立于 2017 年 12 月,是深圳先进院第七个研究所,采用合成生物学的工程化设计理念,专注于人造生命元件、基因线路、生物器件、多细胞体系等的合成再造研究,旨在揭示生命本质和探索生命活动基本规律。合成所积极开展面向市场的、以产业化为导向的技术转化,力求发展成为国际上具影响力的合成生物学研发基地与产业创新中心。合成所通过打造开放交叉合作的平台,汇聚国内外合成生物学领域青年骨干及海内外领军科学家,打造一支年轻有活力、多学科融合的前沿创新团队。

深圳合成生物学创新研究院(以下简称“深圳合成院”)是由深圳先进院牵头建设,深圳第二人民医院和华大生命科学研究院共建的非法人科研机构,由合成所以“院所共建”的形式具体建设。深圳合成院的愿景是构建生命,理解生命,融合 BT 和 IT,建设世界一流的合成生物学研究机构。深圳合成院将秉承“造物致知,造物致用”的建院理念,发展生命体系定量理解与理性设计的基础理论框架,建立基因组设计合成与自动化铸造测试等关键技术能力和工程平台,促进合成生物在生命健康等领域的应用。

清华大学合成与系统生物学中心囊括了来自于生命科学学院、医学院、信息国家实验室、自动化系、化工系、化学系和清华长庚医院的多名优秀研究人员,使得这些学院在合成与系统生物学研究领域的跨院系合作成为可能,扩大了清华大学在本领域的国内外影响。清华大学合成生物学中心骨干主持了我国 10 项合成生物学 973 项目中的 2 项、以及唯一的生物信息学 973 项目。研究涉及高通量组学的生物信息学、复杂疾病的网络调控研究、表观基因组学及其遗传机制研究、化学品生物合成及代谢网络研究、基因线路构建及医药应用、基因合成与基因组组装、环境微生物及宏基因组学等研究领域。

天津大学教育部“珠峰计划”合成生物学前沿科学中心,依托创新跨学科运行机制,汇聚化学化工、生命、数学以及计算机等学科,构建国际化、开放和高度流动化的合成生物学国际知识共同体。本中心以合成生物学为中心,聚焦国家重大需求,聚焦世界科技发展前沿,致力于建立人工生命体的设计构建原理,以突破人工基因组合成、人工细胞工厂精准构建等重大科学与技术难题为技术创新目标,促进合成生物技术产业化。

中国科学技术大学生命科学与医学部成立于 2017 年 12 月 23 日,由国家卫计委、中国科学院和安徽省人民政府三方共建,致力于积极探索和发展“理工医交叉融合、医教研协同创新、生命科学与医学一体化发展”的“科大新医学”研究方向。生命科学与医学部下辖生命科学学院、基础医学院、临床医学院、生物医学工程学院和中国科大附属第一医院;致力培养具有理想追求和家国情怀、了解学科发展前沿和总体趋势、具备深厚知识基础和科学创新能力的一流人才。

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过 120 多年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。上海交通大学生命科学技术学院由上海交通大学与中国科学院上海分院联合于 1997 年 2 月建立。学院全体师生秉承交大“敢为人先”的精神和气魄,以“修德厚爱,健己惠人,强队谐群,凝特聚优”的学院文化为引领, 2016 年第四轮全国一级学科评估中生物学跻身第一方阵,生物学被列入“双一流”建设学科名单。学院拥有微生物代谢国家重点实验室等多个重点实验室和研究平台。

厦门大学生命科学学院生物学专业创立于 1922 年,培养了伍献文、曾呈奎、肖培根、唐崇惕、林鹏、陈宜瑜等院士在内的一批著名生物学家,为我国生命科学发展做出了重要贡献。生物学专业入选国家“双一流”学科及一流本科专业建设名单,是我国具有重要影响力的生物学人才培养与科学研究基地。

浙江大学药学院具有悠久历史和学术传承,其前身浙江公立医药专门学校药科和国立浙江大学药学系分别成立于 1913 年和 1944 年,是国人最早创办的现代高等药学教育院系之一,为中国现代药学事业的发展培养了大量杰出人物。学院秉承“明德弘药”院训,以“为人类健康,创一流药学”为使命,创新办学理念,整合资源,汇聚人才,实现了令人瞩目的跨越式发展。学院目前药学学科门类齐全,形成了完善的高等药学教学和科研体系。浙江大学药理学与毒理学学科一直处于全球 ESI 排名前1‰,2021 年 3 月排名全球第 48 位,U.S. News 排名全球第 38 位,第四轮全国学科评估 A 类,入选教育部“双一流”建设学科名单,药学学科已经跻身国际先进行列。

红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业长青的伟大公司,为成员企业带来丰富的全球资源和宝贵的历史经验。49 年来,红杉资本投资了众多创新企业和产业潮流的领导者。红杉资本中国基金作为「创业者背后的创业者」,专注于 TMT、医疗健康、消费品/服务三个方向的投资机遇。16 年来,红杉资本中国基金投资了近 600 家具有鲜明技术特征、创新商业模式、具备高成长性和高发展潜力的企业。

Bota Biosciences(杭州恩和生物科技有限公司,恩和生物,英文简称 “Bota Bio”) 是一家基于合成生物学理念的生物技术公司,通过打造标准化自动化高通量实验操作平台,结合机器学习和人工智能来进行系统性工程性编辑生物体,开发高效、绿色低成本且适用于大规模生产的工业生物技术,为化工、食品、农业和制药等多种产业提供关键技术解决方案。

爱思唯尔是全球信息与分析领域的领导者,帮助科研和医学专业人员推动科学发展、改善医疗成果从而造福社会。我们从出版行业起家,140 多年来一直致力于与科研与医学工作者合作,支持他们更高效地开展工作。爱思唯尔提供知识资源和分析服务,帮助我们的用户取得科研突破,推动社会进步。我们在战略研究管理、研发表现、临床决策支持和医学教育领域提供数字化解决方案,包括 ScienceDirect、 Scopus、 SciVal、 ClinicalKey 和 Sherpath。爱思唯尔出版超过 2500 部数字化期刊,如 The Lancet《柳叶刀》和 Cell《细胞》, 39000 多种电子书籍以及诸多经典参考书,如 Gray’s Anatomy《格氏解剖学》。爱思唯尔是励讯集团(RELX)的成员之一,励讯集团(RELX)为全球专业人士和商业客户提供科学、医疗、法律和商业领域信息分析服务及决策工具。

在顶尖科研院所、VC、企业、期刊数据、媒体等多方支持下,Synbio Hive 平台目前已获得

首批 7 位重量级专家评委

的支持,具体名单如下(顺序不分先后):

微生物分子遗传学家;中国科学院院士、发展中国家科学院院士、美国微生物科学院院士、英国皇家化学学会会士;上海交通大学/武汉大学教授、微生物代谢国家重点实验室主任

邓子新 ,微生物分子遗传学家,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,美国微生物科学院院士,英国皇家化学学会会士。上海交通大学/武汉大学教授,微生物代谢国家重点实验室主任。兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长、国际工业微生物学会(GIM-IC)主席。现任美国 ACS Chemical Biology 副主编、Cell Chemical Biology 等数十个国内外刊物编委。长期从事微生物代谢的分子生物学研究,主攻放线菌遗传学及抗生素生物合成的化学生物学。研究领域涉及 DNA 复制调控、限制和修饰系统,微生物代谢途径,代谢工程及次级代谢产物的生物化学,非天然抗生素药物创新的基因工程等。在 DNA 骨架上发现了硫修饰,并系统地研究了 DNA 硫修饰发生的生物化学机理和生物学意义,在国际上开创了表观遗传学一个崭新的分支领域。在国内外学术刊物上发表研究论文 400 余篇。

先后获得国家自然科学二等奖、上海市科技进步一等奖、农业部科技进步一等奖、教育部自然科学一等奖、二等奖、“瑞典国王 Baudiouin 奖”等。蝉联 2005、2006 年中国高校十大科技进展和环球科学 2007 全球十大科学新闻。1990 年以来,相继被授予国家级有突出贡献的专家、霍英东基金会青年教师奖、首届“中国青年科学家奖”提名奖、首届国家杰出青年科学基金奖、“中国青年科技奖”、上海市十大科技创新英才、上海市科技领军人物、上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、全国先进工作者、何梁何利奖、谈家桢生命科学成就奖等。

欧阳颀,北京大学博雅讲席教授,中国科学院院士。现任北京大学物理学院学术委员会主任;北京大学理论生物学中心副主任,北京大学前沿交叉学科研究院学术委员会主任。

1982 年毕业于清华大学获学士学位;1989 年于法国波尔多第一大学获博士学位。1989 年到 1995 年在美国得克萨斯州立大学奥斯汀分校非线性动力学中心做博士后及资深研究员。1995 年到 1996 年在法国尼斯非线性中心做客座研究员。1996年 到 1998 年在美国日本电气公司研究中心做研究科学家。1998 年受聘于北京大学物理学院,任教授。同年被评为长江特聘教授。

欧阳颀实验室主要应用非线性动力学、复杂系统理论与统计物理的概念与研究方法探索生物控制网络的特性,包括网络拓扑学特性,网络动力学特性,网络功能特性,以及三种特性之间的相互制约关系,并试图将研究中所总结的规律应用到合成生物学领域,开展以理性设计为原则的合成生物学研究。具体方向包括:生物调控网络的动力学研究;生物调控网络功能与稳定性对网络结构的限制;生物调控网络功能的热力学限制;正向与逆向工程方法在合成生物学中的应用;生物微流系统在定量生物学研究中的应用;单分子冷冻电镜的数据处理中的非平衡统计问题。

华大基因研究院研究员、中国科学院大学及中国医学科学院教授。中国科学院院士,中国医学科学院学部委员,发展中国家科学院(TWAS)院士及美国、丹麦等国国家科学院外籍院士

华大基因联合创始人,华大生命科学研究院研究员、中国科学院大学及中国医学科学院教授。中国科学院院士,中国医学科学院学部委员,发展中国家科学院(TWAS)院士及美国、丹麦等国国家科学院外籍院士。

杨焕明于丹麦哥本哈根大学获博士学位,后在法国、美国从事博士后研究。和其团队及合作者为“国际人类基因组计划”、“国际人类单体型图计划”、“国际千人基因组计划”等国际合作的基因组重大研究做出了重要贡献,启动并完成了水稻、家蚕、熊猫以及 SARS 基因组等多项动植物、微生物基因组研究计划,使中国的基因组学研究跻身于世界前沿在 Nature、Science、Cell 等杂志已发表 300 多篇研究论文,曾获国家、国际的多个奖项。

清华大学合成生物学中心主任;清华大学生命科学学院教授

陈国强教授现任清华大学生命科学院化学工程系教授,清华大学合成生物学中心主任。本科毕业于华南理工大学应用化学系,1989 年获得奥地利格拉茨(Graz)工业大学应用化学博士学位。1990 至 1994 年在英国诺丁汉(Notttingham)大学和加拿大阿尔伯达(Alberta)大学做博士后研究,1994 年被聘为清华大学副教授,1997-今聘为清华大学教授,2003-2009 年兼任汕头大学多学科研究中心主任。长期从事“生物合成 PHA 材料及其下一代工业生物技术”的研究。在 Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、Science、Advanced Materials 等国际学术期刊上共发表微生物技术和生物材料相关论文 370 多篇, Web of Sciences 纪录论文被引用一万九千五百多次(H 指数为67)[Google Scholar 引用六万多次,H 指数大于 100]。获得授权专利 40 项,50 个公开专利。是 973 “合成生物学”项目以及国家重大专项项目的首席科学家、清华大学合成与系统生物学中心主任、英国曼彻斯特大学兼职讲座教授。

中国科学院定量工程生物学重点实验室主任;中科院深圳先进技术研究院合成生物学研究所所长;深圳合成生物学创新研究院院长

刘陈立博士,研究员,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,现任中国科学院定量工程生物学重点实验室主任,中科院深圳先进技术研究院合成生物学研究所所长,深圳合成生物学创新研究院院长,深圳合成生物研究重大科技基础设施首席科学家。中国生物工程学会合成生物学专业委员会副主任兼秘书长,美国微生物学会国家代表,亚洲合成生物学协会执委。《合成生物学》杂志执行主编,Engineering Biology、mLife 杂志副编辑,ACS Synthetic Biology、Quantitative Biology 等杂志编委,国家重点研发计划首席科学家,享受国务院特殊津贴专家。香港大学博士,美国哈佛大学博士后,成果发表在 Nature、Science、Nature Microbiology、PNAS 等国际专业期刊。荣获“中国科学院青年科学家奖”“中国科学院优秀导师奖”“中源协和生命医学奖创新突破奖”“香港青年科学家奖”“李嘉诚奖”等奖项。实验室致力于定量合成生物学研究,基于“定量解析、合成重构”的研究思路,聚焦复杂生物系统形成过程的基本原理,合成生物系统的理性设计原理等重要科学问题开展工作。特别是探索细菌生长定植的数学规律,以及基于此开发抗肿瘤细菌新疗法。

覃重军

中科院分子植物科学卓越创新中心研究员;中科院合成生物学重点实验室主任

覃重军,中科院分子植物科学卓越创新中心研究员,中科院合成生物学重点实验室主任,国家杰出青年基金获得者。主要从事合成微生物等研究,在国际上首次创建单染色体真核酵母,获 2018 年“中国科学十大进展”等多个奖项。利用基因组工程构建抗寄生虫药物多拉菌素等工业生产菌株,打破了国外垄断,获 2014 年上海市技术发明二等奖。

李春,博士,清华大学化学工程系教授,国家杰青。研究方向:合成生物学与生物转化。在 ACS Catal、Nature Comm、Metabolic Eng、ACS SynBio 等期刊发表论文 300 余篇,获授权专利 36 件。主编的《合成生物学》和《生物工程与技术导论》已成为高校广泛使用的教材。现担任《合成生物学》执行主编和中国生物工程学会合成生物学专委会副主任。

我们还在邀请更多的重量级评委专家的参与

,并将定时放出评委信息。

过去 20 年,DNA 测序和合成技术、机器学习处理生物大数据、基因编辑工具、生物铸造工厂平台的出现和成熟,极大的推动了合成生物学科的科学发展。以 Moderna Therapeutics、Impossible Foods、Amyris、Zymergen、Ginkgo Bioworks 为代表的合成生物企业在疫苗研发、人造食品、药品、化工材料、农业等领域取得突破性进展。

合成生物技术的创新和应用将会颠覆医疗健康、食品、农业、化工等世界各大行业,甚至帮助应对慢性疾病、气候变化、食品安全和其他紧迫的全球挑战。

对于中国来说,已经可以看到合成生物领域从政策到人才端的扶持和倾斜,以及从中央到地方,利好产业发展的相关政策不断推出,深刻影响着深圳、上海、天津等城市的合成生物产业集聚机遇,以此为圆心的人才和企业得以聚集、相关重大基础设施得到多方支持并建成投入使用。

DeepTech 坚定地看好合成生物有可能带来的颠覆性影响,希望通过 Synbio Hive 创新孵化平台,汇聚合成生物领域相关的全链条参与方,真正形成中国合成生物的创新落地生态闭环,让合成生物领域的创新想法有落地的支撑和可能,同时以产业需求驱动源头创新。

Synbio Hive 平台旗下包括创新大赛、创业大赛、

企业挑战

、企业孵化、学术峰会、产业峰会等不同板块。平台将以大赛为依托,寻找创新想法和未来有可能商业化的创新创业项目;并通过

企业赛题设置,提高企业的参与度

,和对产业需求的理解。

Synbio Hive 创新大赛主要面向在校大学生、在读硕士研究生,聚焦合成生物学的创新应用,包括环境赛道、医疗赛道、农业赛道、制造赛道、基础研究赛道、其它共六个赛道,鼓励学生从自身角度出发,探索合成生物在不同领域的应用可能和创新挖掘。

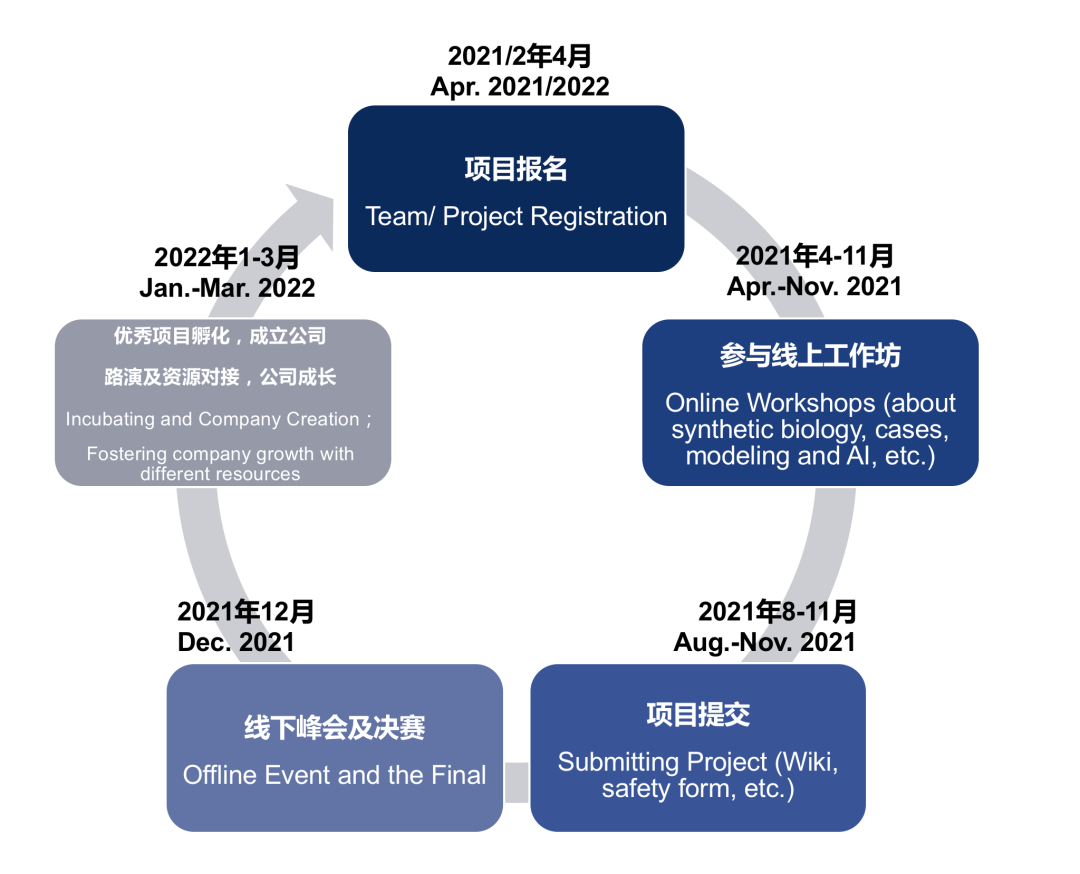

在整个过程可以大致分为建立了解、实验设计、实验进行到设计优化等步骤,团队将需要按照每个时间节点完成相应的任务并提交规定材料,最终的项目将归类到以上六大类别,并由主办方遴选,并将最终进入决赛的团队材料,由对应领域的评委进行远程或线下评审。评审将根据项目完成情况、创新度、实验、团队等多个角度进行评审,并最终评定每个赛道的最优项目及团队。

Synbio Hive 创业大赛面向较成熟的合成生物项目(比如参加过往届 iGEM 的项目、在读博士、博士后、科研人员),以其落地商业化潜力、规模化应用潜力、研究成熟度等因素作为主要评判维度,挖掘这些项目可能给产业,乃至整个世界带来的改变。

创业大赛将聚焦合成生物学在所有应用范畴的前沿探索,包括基础技术及应用、化工及材料、能源、食品、消费品、农业、医疗健康和新应用八个类别,参赛项目需要针对八大板块之一的应用领域提交相应的创业项目材料。

Synbio Hive 也面向企业,希望企业可以从自身角度设置赛题,思考合成生物学的潜在颠覆可能,并以此反推源头和应用创新。通过参赛团队提出的创新想法,为企业解决目前和未来的问题。

源头创新的第一性位置不可撼动,推动学术创新和学术交流,从中寻找科学与市场的各种结合可能,找到最可能最优化的通路也是平台本身重点关注的部分。

合成生物的落地可能并不缺乏想象,但是走到真正的落地量产,难度并不小。了解产业现状、找准产业需求、挖掘新的想象可能,是产业峰会要达成的主要目的。

作为大赛的延续,Synbio Hive 将挖掘有落地可能的企业,对其进行针对性的培训,并帮助项目团队链接人才、资方、政府、媒体等资源,帮助项目完成从项目到公司的蜕变。

比赛报名将于 4 月下旬开放。请关注

生辉 SynBio

的微信推送,及时获取报名信息。

创新大赛以团队为报名单位,对每个学校或研究机构的团队报名数量并无上限。要求每个团队成员的带队老师必须是高校或研究所在职人员,且参赛队员人数不超过12个(不包括老师、领队及顾问)。除带队教师外,其余成员(截至 2021 年 12 月)必须为在校本科生或硕士研究生,无年龄限制。

参赛团队需要在规定时间内完成团队报名、成员信息、安全表格提交以及将项目信息上传至指定网站,并进行现场的海报展示和项目答辩环节。

所有参与创业大赛的团队及项目需要处于 A 轮(包含)以前,创业大赛以团队为报名单位,对每个学校或研究机构的团队报名数量并无上限。每个团队成员无须来自同一所学校,成员数量需要在 3 至 5 人(上下限包括)范围内,并明确各自的职责容。所有成员必须为在读博士及以上(博士、博士后、研究员等),无年龄限制。

团队报名需要在规定时间内完成团队报名、成员信息提交以及项目提交,并进行现场的海报和项目展示问答环节。

所有报名团队,包括创业大赛和创新大赛,都可在规定时间范围内报名参与企业挑战,并针对挑战提交解决方案(包括设计思路和可行性研究)。

对于创新大赛和创业大赛来说,评委们将根据项目的完成度、可行性、创新性及团队进行评判;创业大赛的项目,评委将针对项目团队、主要应用及业务方向、研究成果及科研技术转化能力、产业化合作情况进行评判;针对企业挑战,企业方和评委,将一同根据参赛团队提供的解决方案,对方案的创新度、可行度进行评判,并最终评选出最佳方案的前三名。

DeepTech 成立于 2016 年,是集科技媒体内容、数据智能研究和学术服务于一体的新兴科技产业服务平台,以“构建全球创新合作网络”为使命,致力于加速科技成果转化、促进科技生产效率。作为新一代科技服务开创者,DeepTech 聚焦全球新兴科技要素的自由链接,基于科学、技术、产业的即时内容与深度研究配比,为企业、政府、机构、高校提供一体化的科技产品与服务。目前已自主研发络绎知图科技要素数据库、络绎学术等产品,并独家运营顶级科技媒体智库《麻省理工科技评论》和权威科技市场分析平台 CB Insights。同时,DeepTech 也是 Kaggle Days、IEEEComputer、CoinDesk 在中国地区的独家合作伙伴。DeepTech 旗下还有专注于生命科学产业化全链条内容与数据品牌的生物技术媒体平台“生辉”。目前,DeepTech 全网订阅用户已超过 400 万,合作客户超过 300 家。

平台网站正在建设中;如对平台有任何疑问(不限于赛事报名、合作等),欢迎邮件联系我们(miaqin@deeptechchina.com),我们将在收到邮件后 48 小时内进行回复。

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区