(本文由第三方提供)

2021年4月15日,沈刚教授出席了“正雅主动式颌位型保持器S17”发布会,他表示,“S17将完成从颌位重建到一般矫治再到保持方案的产业链闭环”。本期,上海泰康拜博口腔医院院长沈刚教授将向广大从业者分享他眼中的中国正畸探索之路,同时也对业界关注的S8-S17产业链闭环进行了详细的阐述。

沈刚,教授、主任医师、博士生导师,现任泰康拜博口腔医疗集团执行医疗总裁、上海泰康拜博口腔医院院长,上海市口腔医学会口腔正畸专委会创始主委,上海市医师协会(口腔专科医师培训)口腔正畸专家组组长。

错𬌗畸形矫治结束后的保持一直是正畸治疗学的重要组成。传统意义上的保持方案,其目标是通过稳定牙周改建来稳定牙齿位置与牙列结构,其保持器装置,如基托式Hawley及压膜式Trutain,都是通过被动环抱或覆盖来控制牙齿的复发性移动趋势。

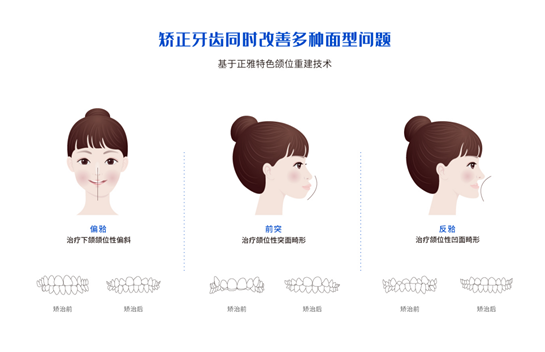

对于含有颌位因素的错𬌗畸形,主要包括骨源性突面髁突吸收下颌后退或偏斜(突吸退、突吸偏)、骨源性凹面髁突增生不对称下颌偏斜(凹增偏),以及𬌗位性、混l、混ll突面畸形,正畸治疗结束后的疗效维持目标不仅是牙齿与牙列,更重要的是通过稳定关节改建来稳定下颌位置以及上下颌骨与牙列之间的关系。

沈刚教授介绍,伴随着他们合作研发的颌位重建技术已广泛应用于临床,且取得了很好的阶段性疗效,市场迫切需要一款能够为含有颌位因素错𬌗畸形治疗结束后提供特殊保持技术的新型保持器。

沈刚教授透露道:“S17目前含有解剖式平导型颌位保持装置、SGHB颌位保持装置与组合式颌位保持装置。S17研发成功标志着隐形正畸全流程的相对闭环已完成。”

S8-SGTB

在创新中“脱胎换骨”

S8-SGTB作为颌位重建中极具代表性的自主原创技术,其关键环节在于“前导释放后退的下颌骨,从而纠正深覆𬌗、深覆盖”。

沈刚教授指出:“经过SGTB治疗后前导的下颌骨能够牢固稳定在新的位置取决于髁突的增生性改建和后牙在1类框架下的咬合锁结。而在这2个条件中,前者是核心。”一系列较为成熟的研究表明:髁突在外源性刺激状态下,可发生髁突的适应性改建。这也成为了SGTB矫形技术的细胞生物学基础。

事实上,S8-SGTB与互阻式矫治技术TB渊源颇深。TB创始者及继承人提出了双期矫正的概念:I期通过TB纠正及协调上、下颌骨的矢状关系,随后在I期完成的基础上,通过常规固定矫治方法进行II期矫治,纠正及协调咬合关系。

基于此作用原理及基本概念,沈刚教授带领团队在长达二十余年的时间里对TB进行深入研究与创新,初步形成矢向引导互阻式矫形技术SGTB,精准确立了SGTB的适应证,并开始了以SGTB为主线的变革研究。

鉴于活动式TB在卡环固位和患者配合程度等因素的不利影响,沈刚教授发明了“革新粘固式SGTB”,由于上颌装置粘固固定,下颌𬌗位前导释放的肌力几乎可以无损地传递并作用于上颌,颌骨矫形及髁突改建作用非常明显。在革新粘固式SGTB的身上,沈刚教授已经实现了双期交汇。

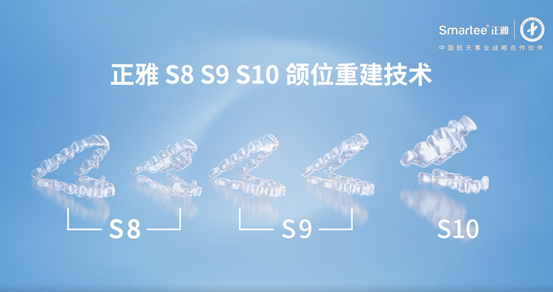

为加速整个矫治疗程,达到双期融合的目的,即颌骨矫形与牙齿咬合纠正同时进行,沈刚教授再度创新,提出隐形SGTB的概念,并在与正雅集团合作后,完善为如今的S8-SGTB。至此,对于突面畸形的病例机制、临床分型及明确的治疗方式有了标准、统一的答案。

S8-S17

一条相对的产业链闭环

中国隐形正畸技术的发展依靠创新的厚积薄发。我们也能看见近几年国内隐形正畸品牌不断带来惊喜。谈及与正雅集团的合作,沈刚教授直言其基础在于“一致”。

正雅集团董事长姚峻峰先生曾在采访中表示:“国内隐形正畸市场依然持有很可观的前景,但这并不妨碍我们想走得稳一点和远一点,去看一看现有的正畸领域以外更大的世界。”而沈刚教授也带领着团队一直默默地行走在中国隐形正畸的版图上,一步一步,不断扩大隐形正畸的适应证范围。

目前,沈刚教授与正雅集团已合作研发出S8-S17,从颌位重建、一般矫治到疗后保持,都有了一条相对完整的产业链闭环。“我们有信心,也有耐心,相信未来隐形正畸技术的临床应用将涵盖所有错𬌗畸形的70%~80%。”沈刚教授的这句话对未来充满信心。在突破了隐形正畸在牙列的局限后,中国的隐形正畸市场必然将释放出更多潜力,而这条闭环只是开始。

沈刚教授的解答与阐述让我们了解到颌位重建及S8-S17技术背后的心血,也体现出中国口腔引领者们在学术这条路上真挚的热情以及与沈刚教授团队合作的正雅集团在技术研发上的决心——求知,求贤。

在《人类简史》中,尤瓦尔·赫拉利有写道:“不论智人付出了多少努力,有了多少成就,还是没办法打破生物因素的限制。然而,就在21世纪曙光乍现之时,情况已经有所改变:智人开始超越了这些界限。自然选择的法则开始被打破,而由智慧设计法则取而代之。”正是在这样的敬畏之下,沈刚教授团队联合正雅正不断探索着隐形正畸的新篇章。

“发现口腔人的精彩,满足口腔人的需要!”

——《中国医学论坛报·今日口腔》

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区