▲刘志杰所长&丁元华博士

丁元华博士1999年入职有着“全球最大药企”之称的辉瑞制药公司,且一待就是21年。期间丁元华历任辉瑞全球研发及医学部资深科学家、研究员、总监、高级总监、执行总监、副总裁及亚洲创新中心负责人等职位。

2020年11月,丁元华离开辉瑞,与刘志杰等一起成立元启生物,并邀请刘志杰出任元启的科学顾问委员会主席。正如元启公司名寓意的那样,这是一段新的启程。

▲刘志杰所长&丁元华博士

丁元华博士1999年入职有着“全球最大药企”之称的辉瑞制药公司,且一待就是21年。期间丁元华历任辉瑞全球研发及医学部资深科学家、研究员、总监、高级总监、执行总监、副总裁及亚洲创新中心负责人等职位。

2020年11月,丁元华离开辉瑞,与刘志杰等一起成立元启生物,并邀请刘志杰出任元启的科学顾问委员会主席。正如元启公司名寓意的那样,这是一段新的启程。

2022年11月10日,在元启生物苏州研发中心启用庆典上,BiG大咖说栏目有幸对话元启生物两位联合创始人,探秘这段28年深交挚友之情,从源头创新到转化,携手推进药物研发的故事。

辉瑞21载:从基础研究员到亚洲创新中心负责人

上世纪90年代,从清华大学生物物理学硕士毕业后的丁元华,前往美国匹兹堡大学进行生物化学博士的深造学习。1999年,在哈佛大学结束结构免疫学博士后研究后,丁元华从学术界跨向了产业界。

▲丁元华,元启生物制药创始人/CEO

▲丁元华,元启生物制药创始人/CEO

为何明明被哈佛导师青眼有加,却放弃了看似稳妥的当教授搞科研的初衷,而选择进入工业界?

回忆这段过往,丁元华谈到:

当时加入辉瑞,主要出于两个原因,第一是当时辉瑞的在剑桥刚刚成立的新技术中心旨在通过与全球高校合作,发现并推进具有转化潜力的新项目,而这正好是我感兴趣的方向。其次,我母亲有糖尿病,多年痛苦,我内心深处一直有个愿景,希望利用所学来帮助她,也帮助普罗大众。因此,这是一件让我即感兴趣,又能造福患者的事,何乐而不为呢?就这样,我加入了辉瑞。

可慢慢丁元华意识到药物研发是一个漫长、复杂、风险很高,需要多学科、多技术配合的宏伟项目。以当时部门工作为例,首先,从基础研究到临床转化的过程及其复杂,不经过人体实验,不可能知道任何新药最终用在人身上效果如何。第二,药物进入人体之后,其安全性如何?到底有没有副作用,可能的副作用在哪里,会在哪些人群有体现?所有这些从一开始立项的时候都必须仔细分析和论证。

印象深刻的是:

入职辉瑞大概两三年,我参与了一个项目的立项,前期已经通过人类基因组学验证该靶点与糖尿病发病密切相关。由于这个靶点很新,公司也提出要大力推进该项目。我们团队更是干劲十足,凭借在结构解析方面的优势,只花了6个月便拿到了按原计划估算两年才能得到的全新的靶点蛋白三维结构,为项目的快速推进提供了结构生物学的指导。

但令人遗憾的是:

虽然项目一期安全性没问题,可二期效果不明显,加上FDA对糖尿病新药的门槛加高及公司战略转型就放弃了。随之,我们早期研发团队六七十人号人,两三年的心血也只能付诸东流。

谈及此,丁元华十分感慨,但也强调了所谓新药研发、九死一生的不确定性。

千禧年后,发生了一件大事:2001年中国加入世贸组织,中国市场一下子呈现在了全球医药公司面前。在21世纪的头十年,TOP二十的MNC药企开始争相涌入中国。其中不乏:罗氏、礼来、葛兰素史克、阿斯利康等等……这其中就有辉瑞在中国成立的研发中心“ASIC Research”。

加入辉瑞的前9年,丁元华基本上都是待在实验室做项目,做好科学家的角色。故事的转折出现了在2008年,这一年,丁元华迎来了一个新身份,加人辉瑞全球外部合作创新团队,负责辉瑞跟中国及亚太的合作,以寻找孵化早期的生物技术公司的机会。

也正是历经这十几年与科学家,科研院校及Biotech打交道的锤炼,使丁元华深刻认识到从基础研究到成功的临床转化所面临的种种困难,国际药企的需求,及行业产业链各个环节合作与竞争推动行业发展之重要性。

创业:从源头创新到转化,开启一段新征程

时间拨回1994年,还在读博的丁元华认识了在本系隔壁实验室从事博士后研究的刘志杰。2006年俩人还萌生过成立一个做蛋白结构的服务公司的想法,但当时丁元华一心想做创新药,刘志杰更志在科研界深耕,便因此作罢。

▲刘志杰,上海科技大学iHuman研究所执行所长、元启生物制药科学顾问委员会主席

▲刘志杰,上海科技大学iHuman研究所执行所长、元启生物制药科学顾问委员会主席

2013年,刘志杰从中科院生物物理所调任上海科技大学,与Ray Stevens教授一起创建了上海科技大学iHuman研究所,在GPCR的结构生物学和基于结构的药物设计方面做出了多项开创性的科研成果。

如2022年,刘志杰教授和华甜教授团队首次破解人源苦味受体的结构与功能机制,研究成果发表于《Science》;2020年,人源大麻素受体 CB2及CB2分别与激动剂及下游信号G蛋白复合物的冷冻电镜结构与功能研究成果发表于《Cell》和《Nature》;与癌症治疗相关的人源趋化因子受体CXCR2与白介素IL8及G蛋白复合物研究成果发表于《Nature》等。

随着对GPCR生物学方面的不断深入研究,刘志杰不忘与时任辉瑞高管的老友丁元华就GPCR最新的转化研究展开交流。

2020年11月,春风化雨,创业的种子正式破土萌芽。丁元华离开辉瑞,与刘志杰等成立元启生物,同时刘志杰出任元启的科学顾问委员会主席。正如公司名寓意的那样,这是一段新的启程。

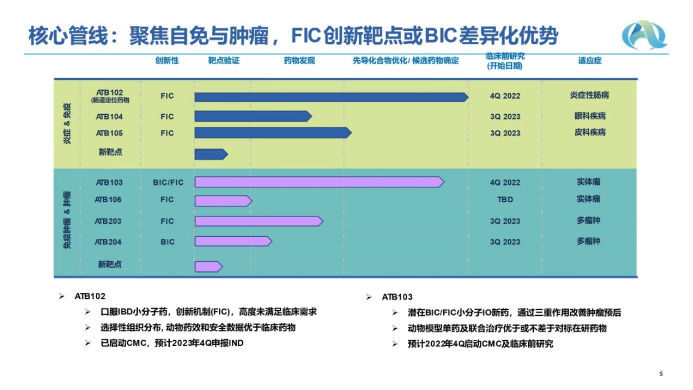

公开资料显示,元启成立两年来,借助其核心技术平台TRPro构建了自身免疫及肿瘤等疾病领域方向的创新产品管线8条,包括3条靶向免疫调节和3条靶向肿瘤的产品管线,以及2条利用AI技术发掘治疗自免疾病和癌症新型靶点的产品管线。

目前管线中自免和IO布局各占到一半,对于适应症和靶点选择有什么考虑?笔者追问道。

任何一个疾病机制都往往不是一个靶点或一个通路出问题,像炎症性疾病、肿瘤等,很多时候是多靶点、多通路都失控,所以单纯阻断一个靶点或一个通路可能是不够的。丁元华分享道。

元启生物目前管线聚焦转录调控,这个领域有很多靶点机制还没有完全的理解。以元启第一个项目ATB102为例,这是一款针对炎症性肠病,靶向转录调控的小分子药物。虽然现有的治疗药物效果不错,但是都有一定的副作用,很多药企大部分也都是针对炎症治疗展开的。

而元启的分子设计基于一个新的机制,通过巧妙药化设计,达到双重作用。其一:它确实对炎症有控制。其二:ATB102可以促进大肠表膜的修复,从而抑制杂物对肠表面的炎症刺激,这样双管齐下,加速修复和抑制炎症过程。

项目进展方面:

两个项目正在进入临床前研究,力争在2023年底或24年初进入临床阶段。研发管线策略:立足从全球临床需求出发,以病因生物学为根本。这也依托于元启核心团队的组成(拥有平均20+年跨国药企研发和管理经验,包括成功推出四个上市创新药)。如元启生物中国研发总经理-陈金山博士、元启美国团队肿瘤专家- JUAN MIRET等,这是一群资深的制药专家。

对话:我们不出海,因为我们本身就是一个国际化公司

Q1:

出海或国际BD能力作为国内Biotech建设的重要一环,元启是如何设计的?

丁元华:

首先:我们是国际化的团队建设,我们希望充分利用全球资源,服务全球病患需求。

我在辉瑞药企很多年,也有幸参与了很多项目的评估过程,或多或少知道国际药企对一些项目在不同阶段的诉求:比如说卖方团队组成、技术数据是否扎实、是否解决问题、是否符合MNC当下战略等。

其次:我不认为出海仅仅是中国Biotech的问题,实际上美国/欧洲/澳大利亚/日本Biotech,都需要出海。如果定义出海,是产品要有国际竞争力,为全球人民造福,希望与全球药企合作,那么这是全球各地biotech的问题,不是中国biotech特有的问题。

Q2: 如何打动MNC达成合作,你们的优势有哪些?

丁元华:

元启拥有一个几十年药企研发和管理经验的专业团队,中美布局的这个策略不会变。

执行层面,从一开始我们选择的项目就会跟药企有交流,记得去年1月份我们准备上第一个项目的时候,也担心安全性或可行性,有很多的顾虑。我就打电话给在大药企前同事咨询,在非保密并在不影响各自公司利益的条件下,请教从市场需求到靶点机制及临床可行性等一系列问题。有了第一批数据也会及时和大药厂交流,目的不是询问买卖,而是从药厂视角:这么做是否靠谱,缺哪些数据,反馈的意见会帮助我们重新设计策略,调整方案。

适应症方面:更多看中的是哪些疾病有市场,病人没有满足的需求。立项方面:会侧重选一些我们认为国际药企的空档可能在哪里,如果我们做得好,他们是否愿意接过去。

Q3: 如何定义一家成功的biotech,是否一定要做成百年老店?元启的终极目标想做成什么?

丁元华:

第一,肯定要创新有差异化,这是元启的核心。第二,要解决病人需求的问题,第三,为社会创造价值,这三点很重要。

不管元启能不能成为百年老店,我相信我们启动的项目,以及将来做成的药不止是百年。最关键的还是是否有创新的能力和成果,如何让产品尽快上到临床,让病人获益。如果我们变成百年老店,但是却慢悠悠的做事,不能造福病患,那还是不要浪费百年时间。

丁元华:

上半年完成了A轮,1.35亿人民币的融资,因为遇到了上海疫情,原计划希望融3500-4000万美元。现在有更多更好的数据,后续会再增加一个A+轮,进一步推进核心项目。

Q5: 从结构生物学角度来讲,是否AlphaFold2的发展让结构生物学家丢了饭碗?

刘志杰:

AlphaFold2让结构生物学家失业的言论,是对结构生物学的理解过于偏颇。实际上AlphaFold2起到一个赋能作用,而不是相互取代,它的发展使得结构生物学进展更快更好。另一个类似的例子就是,以前的古老话题:人工智能读片子的发展会让医生失业,但过了那么多年,医生并没有失业,而是用全新的诊疗手段来造福患者,更高效、更精准。

同理,AlphaFold2在其中的价值是使你的试验做得更快,更精准,以更小的代价来完成项目。因此我想,从底层逻辑上分析:双方并不是对立的,而是互补和相互促进的关系。同时也期待科学家能更好的运用人工智能,人工智能可以更好的服务科学家。

Q6: GPCR近年来一直备受制药公司的青睐,竞争可谓十分激烈。为什么会选择GPCR作为合作管线之一?

丁元华:

从经验的角度,论成药性,GPCR是业界公认的靶点之一,FDA已经批准了大概30%-40%的项目都是以GPCR为靶向的。

首先过去几年结构生物学突飞猛进,对GPCR靶向性、特异性研究,甚至多靶点研究提供了结构生物学的基础;其次:如人工智能(AI)工具的突破,基于以往数据来辅助药化学家设计小分子,这些新突破,新方法,都在助力GPCR更广泛的科学研究与应用。

▲刘志杰所长&丁元华博士

▲刘志杰所长&丁元华博士

▲丁元华,元启生物制药创始人/CEO

▲丁元华,元启生物制药创始人/CEO

▲刘志杰,上海科技大学iHuman研究所执行所长、元启生物制药科学顾问委员会主席

▲刘志杰,上海科技大学iHuman研究所执行所长、元启生物制药科学顾问委员会主席

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区