来源:上科大生命学院

近日,上海科技大学生命科学与技术学院胡霁团队在神经科学领域著名期刊Molecular Psychiatry(《分子精神病学》)上在线发表题为“Atypical antipsychotics antagonize GABAA receptors in the ventral tegmental area GABA neurons to relieve psychotic behaviors”的研究论文,揭示了非典型抗精神病药物的新作用靶点。

精神疾病患者常出现幻觉或妄想。它可以由多种疾病和外部因素引起,例如精神分裂症、双相情感障碍、严重抑郁症、创伤或滥用药物等,对患者的学习、工作和社会适应性都产生了极大影响。目前临床上,非典型抗精神病药物通常被推荐为首选治疗策略。然而,随着这类药物的广泛应用,其对内分泌和代谢系统的不良反应越来越突出,如体重增加、血糖升高、脂质代谢异常等。精神病的症状具有多发性和多样性,与脑部情感行为的部位以及认知部位密切相关,进一步深入探讨精神病的环路机制,挖掘选择性更高的治疗靶点,是精神病研究的重点。

本研究利用临床上一线的抗精神病药物实现从人类临床研究到小鼠行为学研究的“反向转化”策略,揭示了中脑腹侧被盖区γ-氨基丁酸(VTA GABA)神经元抗精神病的潜在作用。VTA GABA 神经元及其相关神经环路将有望成为治疗精神病的新靶点,针对其临床干预,如药物治疗和深部脑刺激,可以为许多致残率极高的精神疾病治疗提供新的方向和策略。

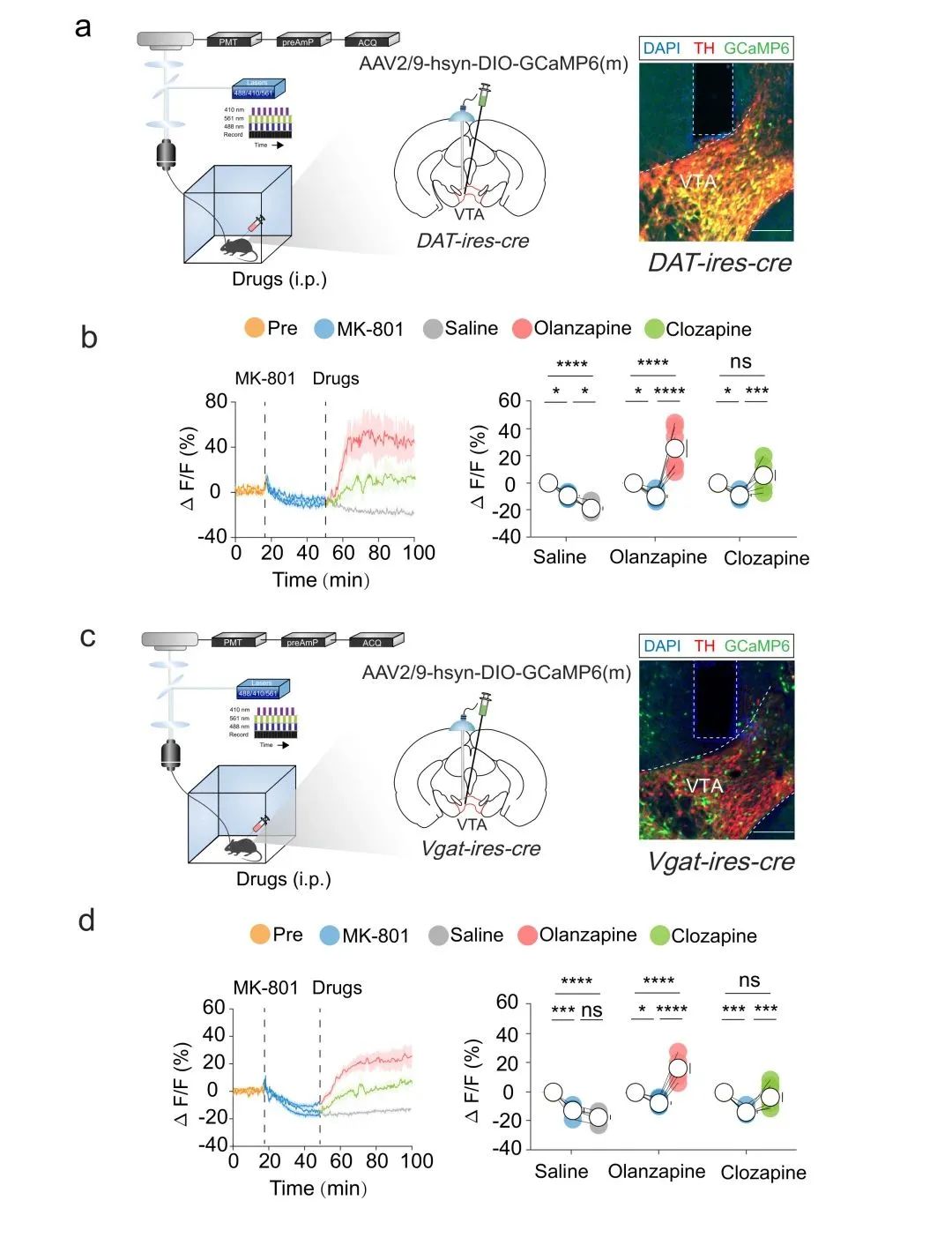

研究人员首先验证了VTA参与奥氮平和氯氮平对小鼠精神病样行为的治疗作用。在正常小鼠和模型小鼠中,VTA局部注射奥氮平和氯氮平都可显著增强小鼠抗精神病样行为的能力,并多角度证明非典型抗精神病药物奥氮平和氯氮平对VTA多巴胺(DA)和GABA神经元的激活效应(图1)。研究人员还运用分子对接技术和分子动力学模拟技术模拟了奥氮平和氯氮平与GABAA受体的结合作用,结果显示,奥氮平和氯氮平是通过拮抗GABAA受体从而激活了VTA GABA神经元,为非典型抗精神病药物的药理学研究做出了补充。

图1.奥氮平和氯氮平激活VTA DA和GABA神经元

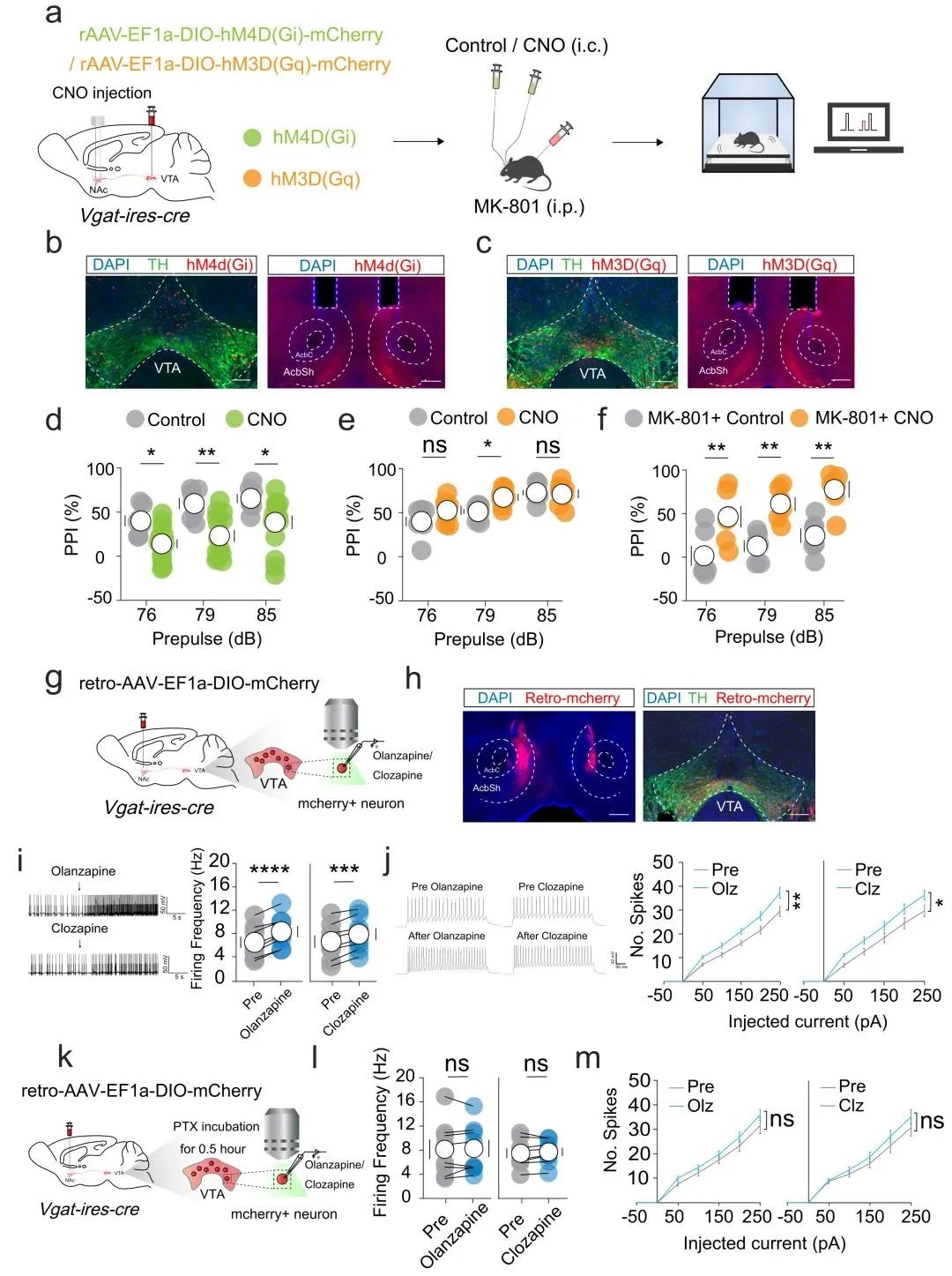

进一步研究阐释了它们在复杂神经环路中的作用。实验表明VTA-NAc抑制性的投射参与调节小鼠的精神病样行为(图2),揭示了VTA长投射的GABA神经元对相关神经环路的控制作用及该环路的生理学功能。

本工作还证实了奥氮平和氯氮平通过拮抗GABAA受体激活了VTAGABA-NAc神经环路,进一步强调了GABAA在神经环路中的作用。

图2.VTAGABA-NAc神经环路参与小鼠感觉运动门控的调控

上海科技大学生命科学与技术学院常任副教授、研究员胡霁、北京脑科学与类脑研究中心研究员孙文智与上海科技大学生命科学与技术学院助理研究员朱晓娜为本文的共同通讯作者。上海科技大学生命科学与技术学院博士后卢琛、朱晓娜助理研究员以及博士生封一帆为本文共同第一作者。

上海科技大学iHuman研究所研究生敖炜祯,上海交通大学上海精神卫生中心博士生黎杰,复旦大学脑科学研究院陈明研究员以及西湖大学高子龙副研究员也在本研究中做出了重要贡献。该研究主要受国家自然基金和科技部2030-脑科学与类脑研究重大项目的支持,本研究还得到了北京脑科学与类脑研究中心张岱教授和上海交通大学上海精神卫生中心袁逖飞教授的大力支持,以及上海科技大学生命科学与技术学院分子影像中心平台和动物学平台的技术支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41380-023-01982-8

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区