点击蓝字

关注我们

9月15日上午,第22届中国国际工业博览会在上海开幕。这是今年全国范围内首个线下举办的国家级工业展会。

开幕式上,颁发了1项“中国国际工业博览会特别大奖”,9项“中国国际工业博览会大奖”,并特别增设了1项“中国国际工业博览会国家馆奖”。上海市委书记李强,上海市委副书记、市长龚正,中国工程院院长李晓红,工业和信息化部副部长辛国斌等领导共同见证,中国工程院副院长何华武为获奖单位颁奖。

多个国际首创、全球第一的技术产品首次在工博会登台亮相。其中1项特别大奖由中科院微小卫星创新研究所的“北斗三号中科院导航卫星”获得。9项CIIF大奖获奖名单为武汉中科极化医疗科技有限公司的人体肺部气体磁共振成像系统,上海振华重工(集团)股份有限公司的自动化码头装卸系统,中国科学院沈阳自动化研究所的“海斗一号”全海深自主遥控潜水器,上海节卡机器人科技公司的节卡共融系列协作机器人,上海三爱富新材料科技有限公司的新型显示用含氟高分子材料(PT853)、凯盛君恒有限公司,中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司联合研发的中性硼硅药用玻璃管,上海汽车集团股份有限公司的上汽5G智能重卡,华南理工大学、广东星联科技有限公司合作的超高分子量聚乙烯制品短流程高效制造技术,长春希达电子技术有限公司的超高清超高分辨率大尺寸LED显示器。

随处可见的屏幕和机器人,被赋予“智慧大脑”的成套设备,部署了各类传感器的数字工厂,有序运转的柔性智能生产系统…工博会现场,对未来工业制造的技术探索层出不穷。国内外企业在疫情期间研发不停步,首发新品数量近500项,创历史新高。

智能工厂样本多

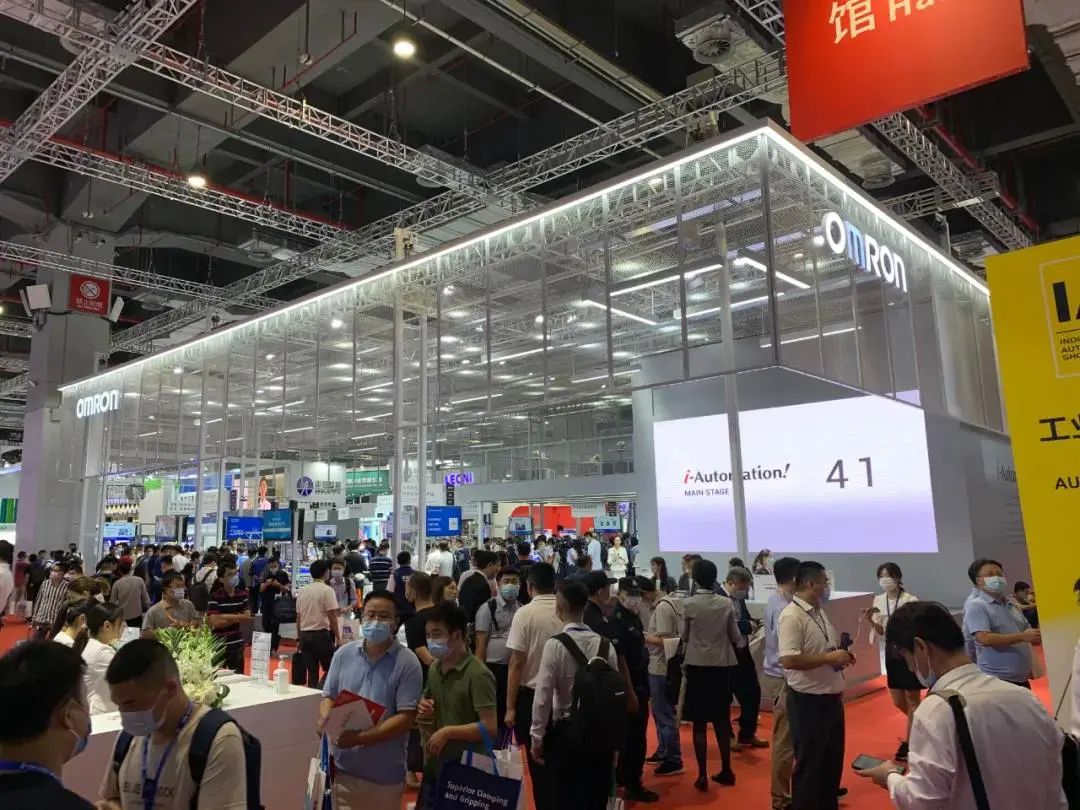

今年的工博会,一块块屏成了展会上的主角:在欧姆龙展台,一条智能化单元生产线展示了一个通信零部件的生产过程,几乎每个工位前都有一块屏幕,实时收集与分析生产数据,实现产线整体可视化,从而对生产过程严格控制。

这种新型智能电子看板系统只是数字化车间的一部分。不再局限于概念与技术展示,在本届工博会上,不少展商都展示了数字工厂的具体应用场景,解决方案也更加接地气,更倾向于“化繁为简”,让设备与设备之间、设备与人之间、设备与云端之间的操作更加方便、快捷。

博世力士乐带来的自动化平台“ctrlX AUTOMATION”首次亮相中国。“它被业界誉为自动化领域的‘智能手机’,让设备制造商的工作量减少30%-50%。”博世力士乐液压及自动化公司工程师程至悠认为,未来工厂的特点是——移动化,所有的生产设备可移动;数字化,引入5G这种高速的工业级通讯;虚拟化,运用数字孪生等虚拟仿生技术。

“博世力士乐对中国市场很有信心。在今年疫情的特殊情况下,西安工厂二期已经投入生产。这些展品会陆续落地实现国产化。”

人机协作是潮流

各式各样的工业机器人是每年工博会上的亮点。在库卡展区,观众可以看到一个浓缩版的无人化智慧工厂,充电宝的贴标、打螺丝、打胶、组装4个工艺均由中国自主研发的库卡KR 4机器人完成。

库卡中国产品线经理郝文斌介绍,这款机器人将在本届工博会首发,主要应用在3C电子领域,最大特点是小巧快捷、安装灵活:“和市场上其他同类产品比较,它可以比其他占地面积小10%到15%,安装位置、方式、角度都可以灵活配置。”

在未来的制造业中,人与机器人的协作将是重要趋势。在节卡机器人展台,新一代共融系列协作机器人吸人眼球。机器人能智能识别、感知机器人工作场景,提高了人机协作的安全性,大幅提高生产的柔性制造和自动化程度。目前,搭载该技术的节卡协作机器人已广泛应用于检测、分析和控制等生产工序。通过一部手机或PAD即可控制数十台节卡协作机器人,实现人机互联的效率指数倍提升,这也成为疫情防控常态化下保障制造业高效生产的重要举措。

首发新品创纪录

受疫情影响,上半年不少工业展览取消。工博会的如期举办,不仅让国内外企业有平台展示各类新产品新技术,更展现了大家对中国市场的信心、对中国制造的期待。

“受新冠疫情冲击,工博会是SAP今年在全球范围内首次参加的线下展会。在此之前,我们只能采取线上交流的方式推广自己的新产品和新技术。”SAP展台负责人邱宪宗说,这次公司把为汉诺威工博会准备的展品和工业4.0数字化展示厅原封不动地带到了工博会,亮点展品还包括自动装配工站2.0、检测工站、自动加工站等。

工博会承办主体单位、东浩兰生集团上海工业商务展览有限公司副总经理姚春瑜介绍,今年工博会有近500项新产品和新技术属于国内甚至全球首发,远超去年300项的首发规模。“工业企业没有因为疫情而停摆,创新研发的步伐仍在加速。参展企业在今年工博会上展出的新技术和新产品,大部分是针对中国制造业的落地需求所研发,也体现出了它们对中国制造业的持续看好。

信息来源:人民网、新民网

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区