组织病理学检查是很多肿瘤性疾病诊断的“金标准”。除了用HE(苏木素-伊红)染色观察细胞形态和组织结构,用免疫组织化学染色(免疫组化)检测细胞抗原蛋白的表达对于确定细胞的系别和性质非常重要。

在血液肿瘤的病理诊断中,经常需要做十余种免疫组化检测。但由于技术的限制,目前常用的免疫组化方法是在一张病理组织玻片上用一种颜色(一般为棕色)标记一种蛋白。当分析十余种蛋白指标时,需要用对应的抗体分别在十余张不同的玻片上标记。

由于一张病理组织切片上通常有多种不同类型的细胞,肿瘤细胞可能只占其中一部分,甚至很少一部分。而且,肿瘤还可以有很强的异质性,即不同的肿瘤细胞,蛋白表达的组合可以有不同。因此,尤其在肿瘤细胞比例较低时,分别染色在两个玻片上的两个蛋白指标是否同时表达于同一群细胞,主要靠经验和推测,而非直接的观察所得。这样容易存在因经验不足等原因导致难以推断,甚至错误判断。

肿瘤细胞蛋白标记共表达的准确判断,对于细胞系别、分型和恶性程度判断非常重要。因此需要更准确的方法学,帮助更方便和准确的判断。

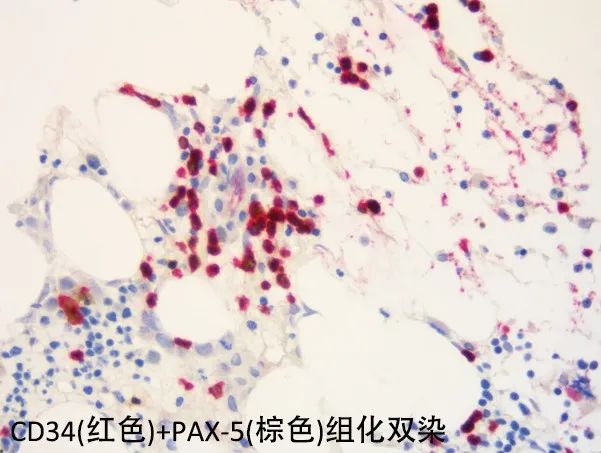

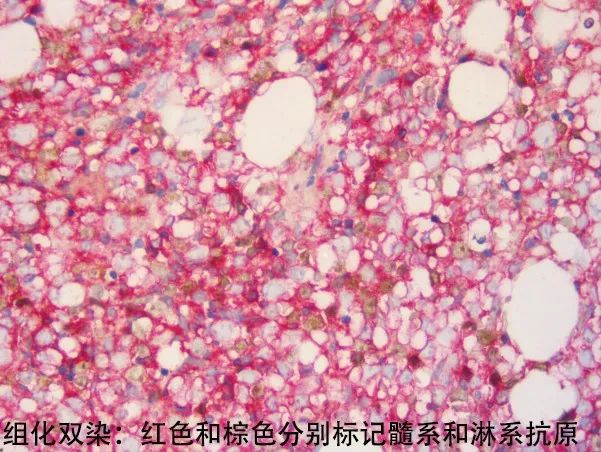

为了更准确判断肿瘤细胞的抗原蛋白共表达情况,经过一年的技术探索,陆道培医院病理室成功建立了免疫组化双染技术。新技术可以在同一张病理组织玻片上分别用红色和棕色标记两种不同的抗原。根据抗原表达和特性的不同,可以按需组合检测。

这项改进从技术层面保证了两个抗原蛋白指标关联表达分析的准确性。同时标记的两个抗原指标是否同时表达于同一群细胞变得“所见即所得”,直接以显微镜下观察的结果做判断,而不再靠经验和推测做判断,达到了1+1>2的效果。另一方面,由于一张玻片可以同时检测两个蛋白指标,减少了组织切片的使用量,达到了1+1<2的效果。

病例1:组化双染帮助诊断更方便、更准确

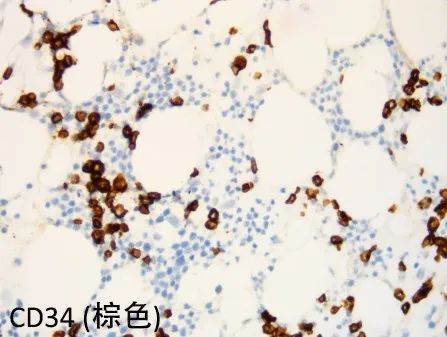

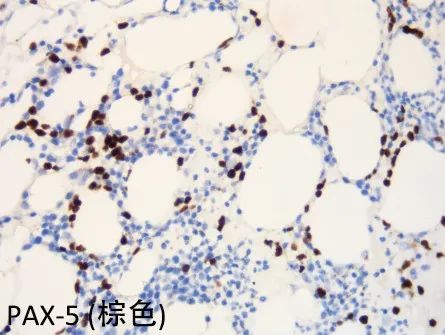

一例慢性粒细胞白血病(CML)急变的患者,临床考虑急变为急性淋巴细胞白血病(ALL)。骨髓活检组织中可见CD34阳性原始细胞约占有核细胞5-10%,高于正常水平,但又非弥漫增生,难以判断细胞系别性质。

通过免疫组化双染技术可直接看到该群细胞同时表达CD34和PAX-5,支持急变为B-ALL。

陆道培医学分子团队前期的研究发现FLT3基因突变不仅常见于AML,还见于约5%的ALL。并且通过对突变序列的精细分析,发现两组疾病中FLT3基因突变的类型显著不同。在AML中经典的ITD突变和TKD突变多见,而ALL中JM-INDEL突变和IM-PM突变多见。

该研究已经发表于国际学术期刊(Cancer Gene Therapy. 2020;27:81-88.),同时也提出了新的问题:什么机制导致FLT3在AML和ALL中发生不同类型的突变?不同类型的突变与疾病的表型是什么样的关系?进一步的研究对于更准确了解FLT3突变的血液肿瘤的发病,及改进这部分患者的治疗有重要意义。

病例2:组化双染确定蛋白跨系列共表达,发现基因突变的分子机制

近日,我们对一例发病为AML但FLT3为ALL中常见突变型的患者进行组化双染分析时,确定该患者髓系表型的AML肿瘤细胞的细胞核中,强表达一种正常只应该表达于淋巴细胞中的蛋白。这提示该患者的FLT3突变类型,与该淋巴细胞特异性蛋白的异常表达有关。

AML肿瘤细胞中淋巴细胞抗原的跨系列表达

在该病例中,通过组化双染技术可以直观、明确地确定该患者的肿瘤细胞存在跨系列的抗原蛋白表达,具有重要的临床意义;而且结合基因突变分析时,还为基因突变发生机制的进一步研究提供了重要线索。

经过扩大样本量的分析、蛋白功能分析和基因组分析,我们进一步确认了该淋巴细胞抗原蛋白的表达与特点FLT3突变类型的相关性,揭秘了特定FLT3突变型的发生机制。进一步的研究还正在进行中。

陆道培医院病理室将进一步完善和改进组化双染技术的应用,用新技术为病理分析的准确性提供更多保障,并且助力肿瘤分子机制的研究和发现。

陆道培医院病理室张丽娜医师

天津医科大学病理学与病理生理学硕士,病理中级职称。从事病理诊断工作八年,具有丰富的血液病理工作经验,尤其擅长结合新技术的病理诊断分析和分子病理分析。

供稿:HemoStar

编辑:田钧

排版:吴凯迪

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区