盐型筛选是药物开发的重要工具,无论是改善活性物质的成药性,还是专利保护与突破,都有巨大的帮助。本文总结了盐型药物的优缺点,概述了盐型筛选的原理、目标和方法。

1概况

优点 |

缺点 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2基本原理

在溶液中,离子化的化合物和离子化的反离子,因为静电作用形成离子对,在一定条件下,从溶液中析出成为固体。在饱和盐溶液中,一般存在如图1的三个关系式(分别以COOH和NH2代表酸碱结构,并假定所形成的盐在水中完全离解)。

图1. 饱和盐溶液中的平衡等式

为了使药物成盐,药物必然需要处于离子化状态。因此,对于碱性化合物来说,pH低于某个值才能成盐。其能够成盐的最高pHmax由如下关系式确定(推导过程参见参考文献3)。

其中pKa是碱的离解常数的对数,S0是碱的本征溶解度,Ksp是盐的溶度积(与盐的溶解度相关)。同样地,对于酸性化合物,pH大于某个值才能成盐。

另一方面,在成盐pH范围内,反离子也能离子化,才能使化合物能够成盐。因此,一般要求,反离子的pKa比碱性化合物小2~3个单位,而比酸性化合物大2~3个单位,使反离子的离子化程度比化合物高,促进盐的形成。此外,盐从溶液中析出是由溶度积控制的盐溶解平衡。因此,反离子浓度的增大,有利于盐的析出,这便是所谓的同离子效应。

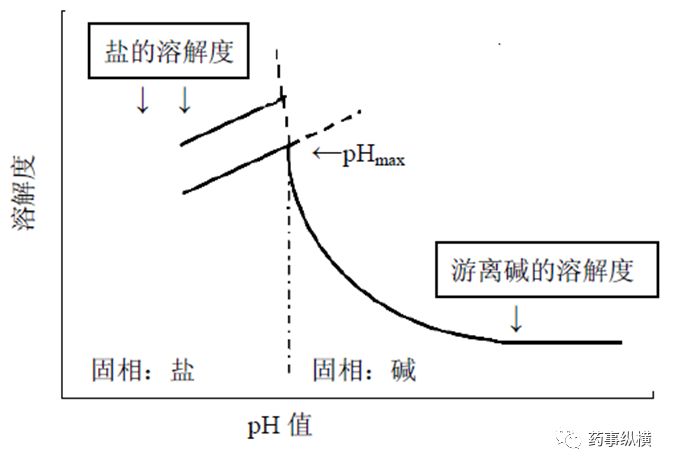

同样地,盐型化合物在水溶液中的溶解行为同样受到图1中三个等式的控制。再次以碱性化合物为例,其典型的pH-溶解度关系如图2所示。值得注意的是,如果在平衡溶液中引入其他的离子,可能会形成新的平衡,从而发生盐型转变。因此,通过缓冲盐溶液的饱和溶液测定盐型化合物在不同pH下的溶解度,对于某些化合物可能并不实用。在研究药物的体内行为时,也应当考虑盐型转变的可能。

图2. 弱碱化合物的游离碱形式和盐的pH溶解度关系

3筛选策略

盐型的确定时间极为关键,不同的制药公司会采取不同的策略。但是一旦明确游离形式难以满足成药性要求,尽早确定盐型显得尤为重要。在研究后期进行盐型转变,可能要面对杂质谱的变化、制剂处方的重新开发和稳定性的重新考察,甚至临床方面的桥接,如毒理桥接,生物等效性桥接等。

盐型筛选的目标在于选择最适合开发的盐型。在盐型的选择的过程中应当主要考虑以下多个方面:(1)化合物pH-溶解度关系符合开发目标;(2)良好的结晶性;(3)低的吸湿性;(4)优异的物理及化学稳定性;(5)盐型晶型的数目较少且不易发生晶型转变;(6)合成、加工和制剂开发的较容易处理。

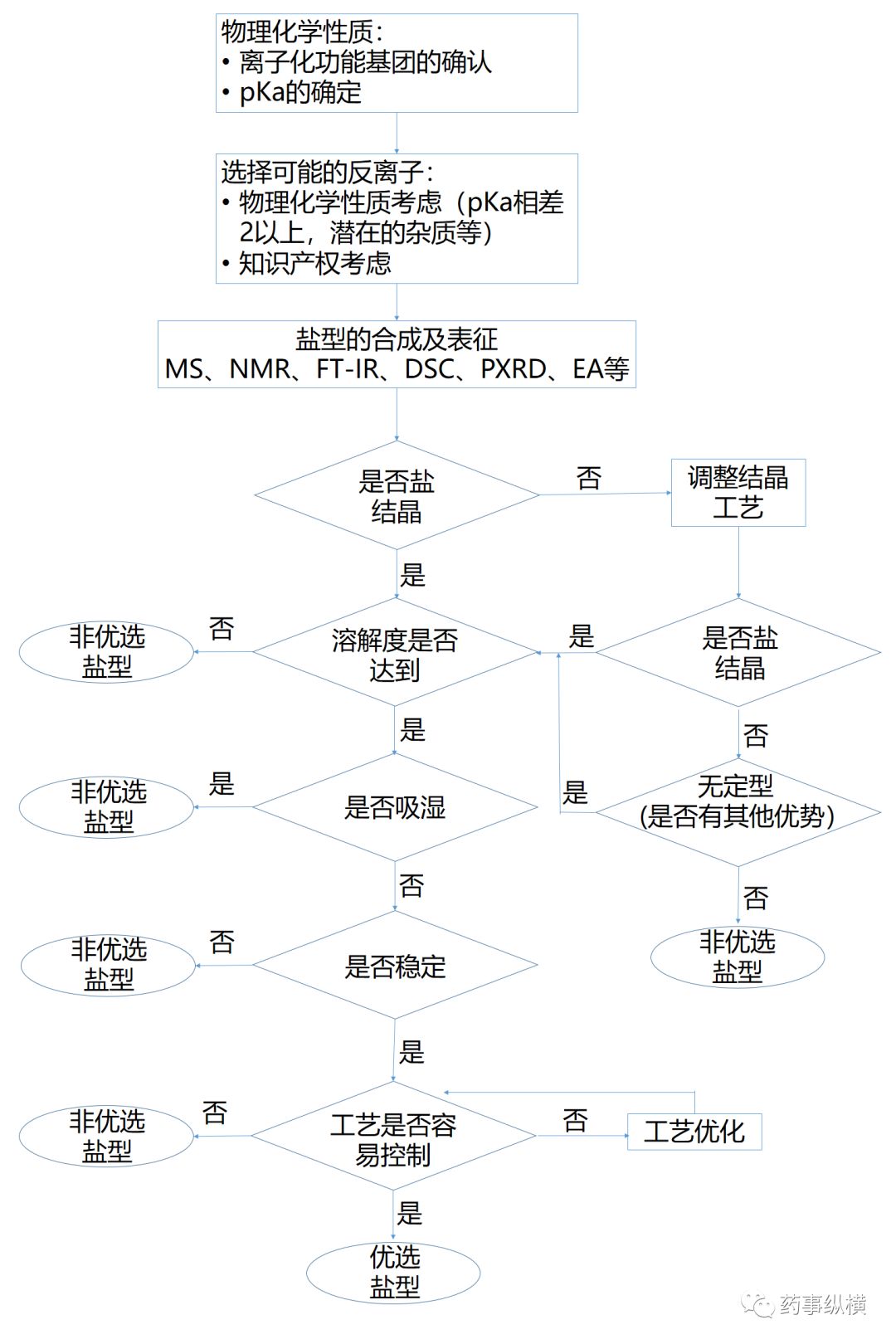

根据上述目标并结合盐型的特殊要求,Morris等人制定了较为详尽的盐型筛选决策树(如图3)。盐型筛选的首要步骤是确定可选的反离子,如前文所述,为保证反离子和化合物之间的质子传递,以保证盐型化合物的形成。这一般要求反离子比碱的pKa至少小2,比酸的pKa至少大2。此外反离子的选择需要考虑安全性问题。一般选择市售药物的盐型可以有效降低安全性风险。周伟澄等人曾对2010版中国药典的药物进行分析,共有22中酸和16种碱由于成盐,其中使用频率较高的是盐酸、硫酸、磷酸、枸橼酸、氢溴酸、氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化锌和葡甲胺。盐型的选择还需要从药物的适应症、给药途径和剂型考虑。例如高血压的药物不宜采用钠盐形式。最后,对成盐反应过程的风险进行提前评估也十分必要。例如采用甲磺酸盐容易产生基团毒性杂质等。

筛选出可选盐型列表后,便是按部就班地制备化合物盐,并对固体的各种性质进行表征,以便做出最优决策。首先是对盐型形成和结晶性进行确认。盐型筛选的同时,往往伴随着晶型筛选及相关问题。在新药开发的过程中,往往倾向于选择晶型更少的盐型,同时选择最为稳定的晶型开发,这样可以最大地降低开发过程中的风险。对溶解度的改善往往是盐型筛选的首要目的,因为采用其他开发手段往往会大大增加开发的风险和成本。从吸湿性考虑盐型的优选已经被很多研究者所认同。非吸湿性的API能带来加工上的便利性,降低加工过程中的风险。尤其是对于固体制剂,非吸湿性的API能够更好地保障稳定性。此外,吸湿性可以快速测定,迅速帮助研究者排除不合适的盐型。API拥有足够物理化学稳定性是必要条件,需要强调的是这种稳定性指的是制剂条件下的物理化学稳定性。但制剂稳定性考察所需时间往往较长,耗费原料也较多。但针对稳定性问题,从处方、包材或储存条件等方面,有很多解决手段可以选择。

图3 盐型筛选决策树

盐型筛选是一个系统工程,但很多时候进行完整的盐型筛选似乎并没有必要。利用盐型筛选工具着力解决游离酸或碱的关键问题更为重要。因为除了盐型筛选的工具,在开发的过程中依然存在各种其他开发工具可能解决存在的问题。例如溶解度不能满足要求,制剂处方开发中依然存在各种增溶手段提高溶解度。稳定性不够,可以针对引发不稳定的因素,改进处方、工艺和包材等.

创新药物的研发是一个漫长的长路,诸多问题横亘其中。盐型筛选不过是解决问题的有力工具之一,但并非万能。有意识的对存在的问题进行评估,确定合适的解决策略。针对不同问题,确定在哪一个研发阶段采用何种开发工具解决。这,才是对研究者智慧与能力的考验。

(本文为笔者的读书笔记,难免有疏漏错误之处,请读者谅解并不吝指正)

↓↓药融圈近期热门活动推荐↓↓

▲11月25-26日 上海 ·生物医药创新者峰会 ·限时免费报名中

各位朋友好,觉得本文对您有帮助,请随手点一下下方的在看,以便让你的朋友也能看到哦。

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区