消化系统疾病影响全球人民健康,同时也是我国多发常见病。我国消化系统疾病防控仍面临挑战:高患病率、高复发率、疾病风险被低估等情况,疾病负担沉重。为此,制定科学有效的评估手段,更有针对性的解决现有问题势在必行。

2022年12月29日,在第三届东方消化内镜学术大会上,由国家消化系统疾病临床医学研究中心(上海)、国家消化内镜专业质控中心倡议,中国工程院院士、全国政协委员、海军军医大学第一附属医院消化内科主任李兆申院士作为主要倡议人,中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心、海南博鳌县域医疗发展研究中心/中国县域医院院长联盟协作平台工程联合发起,武田中国全力支持的首个国家级消化健康综合指数体系——《中国消化健康指数(2022)》(以下简称《指数》)正式发布。这也是国家层面的消化健康指数大数据的首次建立,更加科学地反映了中国人群消化健康状况。在随后的媒体发布会上,中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心周脉耕教授与海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)王洛伟教授对《指数》进行了进一步解读。中国医学论坛报整理会议精要,以飨读者。

现状不容乐观,建立科学评估标准势在必行

随着物质生活水平不断提高,我国人民生活方式、生活环境发生改变,人口老龄化进程加速。尽管我国消化系统疾病诊疗水平不断提升,消化学科领域取得卓越成绩。但不可小觑的一点是,我国消化系统疾病,包括消化道恶性肿瘤发病率也继而增加,目前在我国全部恶性肿瘤患者中,消化系统肿瘤占比达60%以上。因此消化系统疾病带来的疾病负担仍十分严峻。

在卫生对策方面,我国对消化疾病的防控尚处策略空白,基层和偏远地区依旧是疾病防治重点。但基层医疗机构对消化疾病的临床救治能力尚处不足,且提升防控及诊疗消化疾病能力的方向、抓手和评估手段仍乏善可陈。加上公众缺乏对消化系统疾病的认知,消化系统肿瘤的早筛早诊率均较低,公众对于参与胃肠镜的定期检查意识也较差。

王洛伟教授在发布会上指出:“由于消化系统疾病类别繁多,一直以来缺乏防控能力评估标准,建立一个简单直观,科学性、可视化、可衡量、可追踪、可改变的中国人群消化健康状况的指数,以助力政策落地、完善评价体系、提高服务质量,为消化系统疾病防控一体化及政策制定提供依据,迫在眉睫。”而正是在这样的背景下,中国消化健康指数孕育而生。

凝聚多方力量,打造全面严谨指标体系

据悉,《指数》项目前后历时一年半,由流行病学、公共卫生、临床、政策研究等百余位专家共同参与制定完成。专家组依据国内8 大权威数据来源,通过系统检索国内、外消化疾病相关流行病学相关研究、评估指数,整理现有数据并建立相关模型,纳入包括胃癌在内的10大病种,聚焦从消化系统疾病和肿瘤的流行情况和疾病负担、危险因素的暴露情况、危险因素的防控情况以及消化系统疾病的临床救治4大维度共46个指标,再通过层次分析法和专家调研,确认每项指标的权重。

“指数的制定难点、关键点在指标池确立。因此我们集中了当下我国最优质的消化系统医疗资源,经过多方、反复验证,最终形成这一严谨、全面的指标体系,并开创了国内外的唯一。”王洛伟教授这样评价指数的制定过程。

数据直观解读,认清当下负担与差异

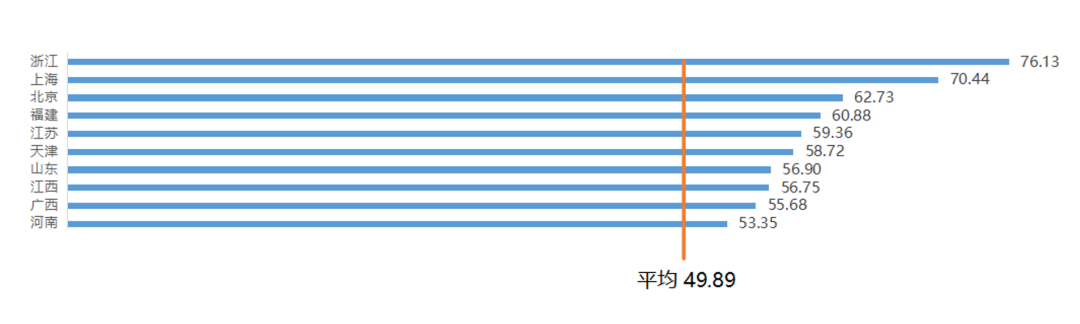

根据《指数》公布的结果,浙江取得了76.13的最高分(满分100 分),上海、北京、福建、江苏和天津分别位列二到六名;14 个省份在消化健康指数全国平均线以上,整体呈现东部地区得分高于西部地区得分的趋势。但必须警惕的是,全国平均值仅为 49.89 分。一方面疾病负担依然沉重:全国前十位恶性肿瘤消化系统疾病占到一半,其中胃癌居消化系统肿瘤发病率和死亡率首位。而另一方面整体防治水平有待提高,且差异性明显:在四个维度中,各个省份在消化系统疾病的临床救治和危险因素的防控情况两个维度整体得分相对较低;在消化系统疾病的临床救治方面各省差异最为明显,其次为危险因素的防控情况。南方省份的消化疾病防控现状得分整体好于北方。

《中国消化健康指数(2022)》前十名得分情况

谈及这一结果,周脉耕教授表示:“其一,现阶段我们对消化系统疾病重视仍有不足,考虑到很多消化系统肿瘤是从消化系统疾病演变而来,因此,加强消化系统疾病防控对于降低恶性肿瘤负担来说至关重要。其二,从结果来看,西部省份得分整体较低,短板在于危险因素防控和临床救治,需要加强消化系统疾病防治工作,两手均抓,从而改善现状。”

防控对症下药,有望提高公众疾病认识

从结果来看,中国消化健康指数很好地反映了我国当下消化系统疾病防控中的一些“顽疾”。而针对这一指数的实际意义,两位专家也都给出了高度评价。

“这一指数有助于我国消化疾病的整体性预防,包括消化系统肿瘤的早防、早诊、早治,降低相关疾病发病率和死亡率。”王洛伟教授指出,“以消化内镜的诊治为例,作为消化系统肿瘤早期筛查的重要手段,指数显示长三角地区消化内镜诊治水平及基层覆盖情况均明显强于西部地区。这便为医疗资源相对缺乏的地区提供监测消化健康预防和控制的参考,使决策者可以有的放矢地去制定各地卫生政策,并落实到每个医生具体诊疗过程活动中,最终在指数结果上得以体现,这一改善临床工作、提升健康水平的过程是非常科学的。”

”这一指数有助于解决中国消化健康目前所面临的疾病认知度低、早筛普及率低、地区防治能力分布不均衡等问题。”周脉耕教授评价道,“各省可以在指数中找到自己的薄弱环节,通过虚拟打分来有针对性进行提升。此外还可以考虑以消化健康指数制定为契机,加强疾控系统和消化临床医生强强联合,加大消化系统疾病防治科普知识宣传,提高公众对消化健康的认识,向重点人群较为直观、具体地普及消化健康知识,提高健康素养水平和相关危险因素预防控制的重视程度。相信这些举措将进一步提升中国消化系统疾病救治能力,遏制消化疾病负担增长势头。”

不断积极进取,助力“健康中国 2030”

最后,在给予指数高度评价的同时,教授们也指出了当前工作中存在的问题,并谈及了未来的规划。周脉耕教授指出:“当前的一些重要指标,由于数据可及性不足而没有纳入,因此如何寻找重要性与可及性之间的平衡点,也是接下来的工作中需要重视与完善的部分。”

王洛伟教授则表示:“长远来看,不断完善的指数将会是我们改善中国消化系统疾病患者的生活质量,覆盖消化系统疾病领域全人群、全生命周期的慢病健康管理的出色工具,在2023年正式发布后,工作组将在全国重点城市开展试点验证工作,以进行相应指数体系完善和薄弱环节提升。我们也将同各方一道继续努力,为实现“健康中国 2030”的宏伟蓝图,做出更多的贡献!”

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区