由中华医学会主办,国家心血管病中心、中国介入心脏病学大会理事会、中华医学会心血管病学分会和美国心血管研究基金会联合协办,中国医学科学院阜外医院承办的第十九届中国介入心脏病学大会线上会议(CIT2021 Online)于线上召开,2021年5月6-9日为本届大会核心会期,大会还将在7-11月期间举办2-3期的学术热点线上课程。

5月7日上午,CIT年度最新临床研究进展专场在万众期待中如期举行。专场由北京大学第三医院唐熠达教授,广西医科大学第一附属医院李浪教授,上海市第六人民医院沈成兴教授主持,中国人民解放军总医院曹丰教授,北部战区总医院李毅教授,新疆维吾尔自治区人民医院杨毅宁教授,上海交通大学医学院附属新华医院张力教授参与点评。

北部战区总医院徐凯教授代韩雅玲院士线上公布了TaurusElite可回收经导管主动脉瓣系统临床试验数据。

这是一项旨在评估TaurusOne经导管主动脉系统中具有可回收功能输送器(即TaurusElite经导管主动脉瓣系统)用于输送人工主动脉瓣安全性及有效性的前瞻性、多中心、单组目标值研究。

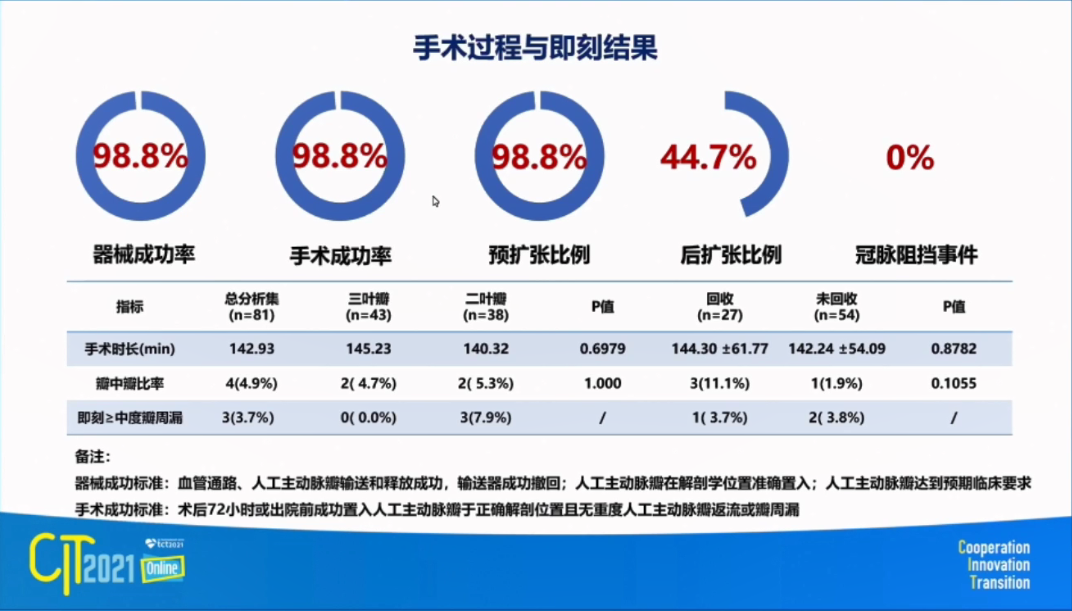

研究最终纳入81例患者,分析其主要临床终点,TaurusElite复合事件发生率为17.3%(14/81)明显低于TaurusOne的37.0%(50/135)。

整体来讲,器械成功率(98.8%)、手术成功率(98.8%)、预扩张比例(98.8%)等都较高,近一半患者使用了后扩张(44.7%),未出现冠脉阻挡事件。手术时长方面,二叶瓣与三叶瓣无明显差异。二叶瓣中有7.9%的患者出现了即刻≥中度瓣周漏,这一情况在三叶瓣中未发生。

患者心功能在术后都得到了很好的改善。血流动力学明显改善,术后即刻跨瓣压差及峰值流速显著降低,并可以持续维持;植入后,瓣口面积升高至1.8 cm2左右。绝大多数患者术后即刻没有或仅有少量瓣周漏,且在术后30天可维持优异的患者预后。

30天临床结果表明,TaurusElite经导管主动脉瓣系统是安全有效的。二叶瓣/三叶瓣亚组结果表明,主要临床终点事件无显著性差异。与一代产品不可回收TaurusOne相比,TaurusElite30天复合临床终点事件发生率显著降低。

此外,本研究入组患者基线分析也再次印证,主动脉瓣重度钙化和先天二叶瓣畸形是中国AS患者的显著特点。

北京大学第一医院霍勇教授分享了中国冠状动脉功能学评估研究最新进展。

霍教授指出,冠脉狭窄、斑块稳定性、功能学是冠心病诊断需要深入了解,并可切实指导临床实践非常重要的三个方面。目前的评估手段也比较丰富,如CT血管造影(CTA)、冠状动脉造影(CAG)、血管内超声(IVUS)、光学相干断层扫描技术(OCT)、心电图负荷试验(ECG-guided stress test)、血流储备分数(FFR)等。

导管室内冠状动脉功能学评估近些年也发展迅速,应用压力导丝的如充血态下的FFR,亚充血态下的cFFR,非充血态下的iFR、RFR、DFR、dPR等。冠脉功能学指标能够客观反映冠脉血管血流情况,辅助制定功能学诊疗策略,FFR作为冠脉功能学诊疗金标准被广泛推荐。除了最大充血态下的FFR,在非充血态下选取不同心动周期的Pd、Pa计算,也可以衍生出不同的功能学评估指标,如RFR、DFR、IFR、dPR等,同样具有诊断价值。

但总体来说,目前应用导丝的无论是FFR、cFFR,还是非充血态下的iFR、RFR、DFR、dPR等,使用都存在局限性。目前基于造影的FFR应用比例在显著增加,基于造影的FFR包括QFR、caFFR、FFRangio、vFFR等在未来具有非常重要的临床指导价值。

举例QFR,应用广泛,在2017年完成的FAVOR China Ⅱ临床研究(308例患者,328支血管),以FFR为参考标准,评估在血流动力学显著狭窄病变中QFR与FFR的诊断一致性。结果显示,患者水平准确性达92.4%,血管水平准确性达92.7%。

另一类基于造影的FFR——caFFR(冠脉造影血流储备分数),一项caFFR临床研究应用了无需有创压力导丝和血管扩张药物的FFR系统,其主要终点为冠状动脉分析系统配套一次性血压传感器获得的caFFR与对照产品FFR对比后的准确度。caFFR诊断性能分析结果表明其诊断准确度达95.7%。

此外,FFRangio也具有非常大的应用潜力,FFRangio具有非常高的灵敏度,特异性和诊断准确性,可为更多患者提供血运重建决策的冠脉生理学指导,并最终改善长期预后。

中国医学科学院阜外医院杨跃进教授分享了CAMI研究最新结果。

对于多支病变ST抬高心肌梗死,对非梗死相关冠脉,什么时候介入是最佳时机尚无定论,CAMI(China Acute Myocardial Infarction)研究即针对这一问题进行设计。

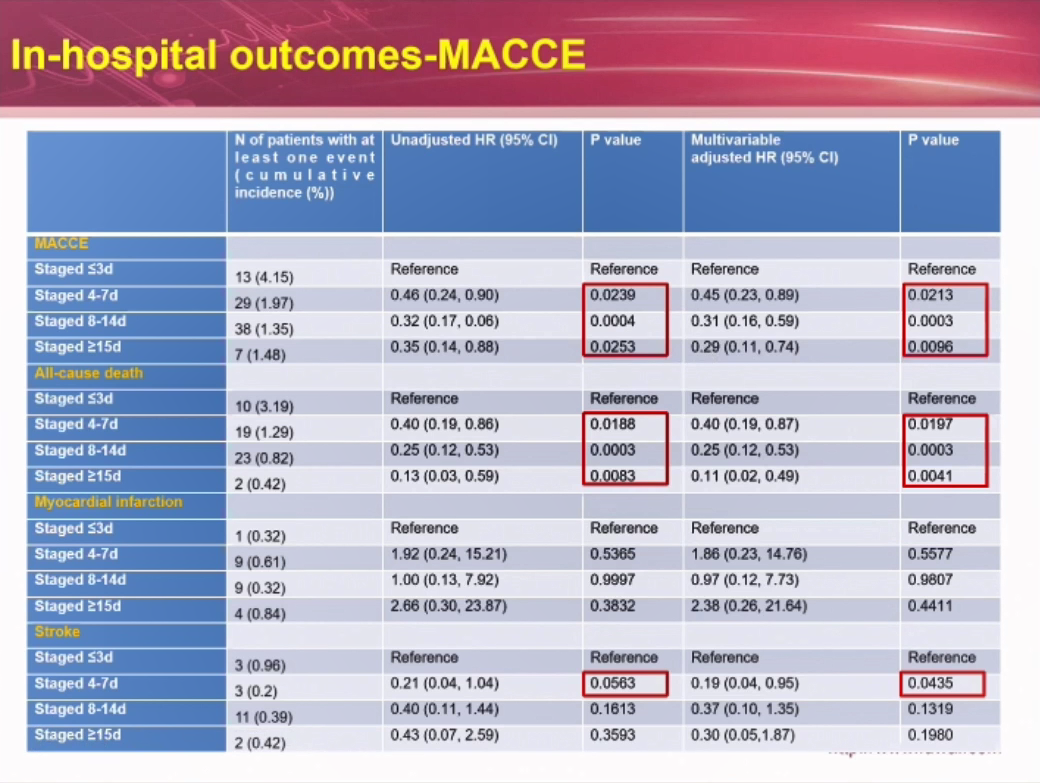

研究最终入组5076例患者,入组患者根据非梗死相关冠脉介入时间分为≤3天(313例)、4~7天(1471例)、8~14天(2818例)和≥15天(474例)组。

结果显示,≤3天组MACCE累积发生率为4.15%,4~7天组为1.97%,8~14天组为1.35%,≥15天组为1.48%;≤3天组全因死亡率为3.19%,4~7天组1.29%,8~14天为0.82%,≥15天组0.42%,差异具有统计学意义。

与≤3天组相比,4~7天组、8~14天组、≥15天组30天MACCE发生率、全因死亡率显著降低;4~7天组、8~14天组心脏骤停、心源性休克发生率显著降低,2年MACCE发生率、全因死亡率也更低;但≥15天组心衰发生率更高。

这一研究结果提示,多支病变ST抬高心肌梗死,对非梗死相关冠脉,4~14天介入可降低MACCE和死亡率,不推荐3天内介入,≥15天组可能增加心衰发生率,仍待更大规模临床证据证实。

南京市第一医院陈绍良教授分享了冠状动脉分叉病变患者支架置入术后围术期心肌梗死(Peri-procedural myocardial,PMI)与长期死亡率关系最新研究进展。

目前,PMI尚未有统一的定义,主要有SYNTAX标准、EXCEL标准、第4版UDMI或ISCHEMIA标准、SCAI标准等。几版标准均认可CK-MB≥10x ULN即为PMI,对于CK-MB≥5x ULN的患者,还需要满足不同的次要诊断标准。

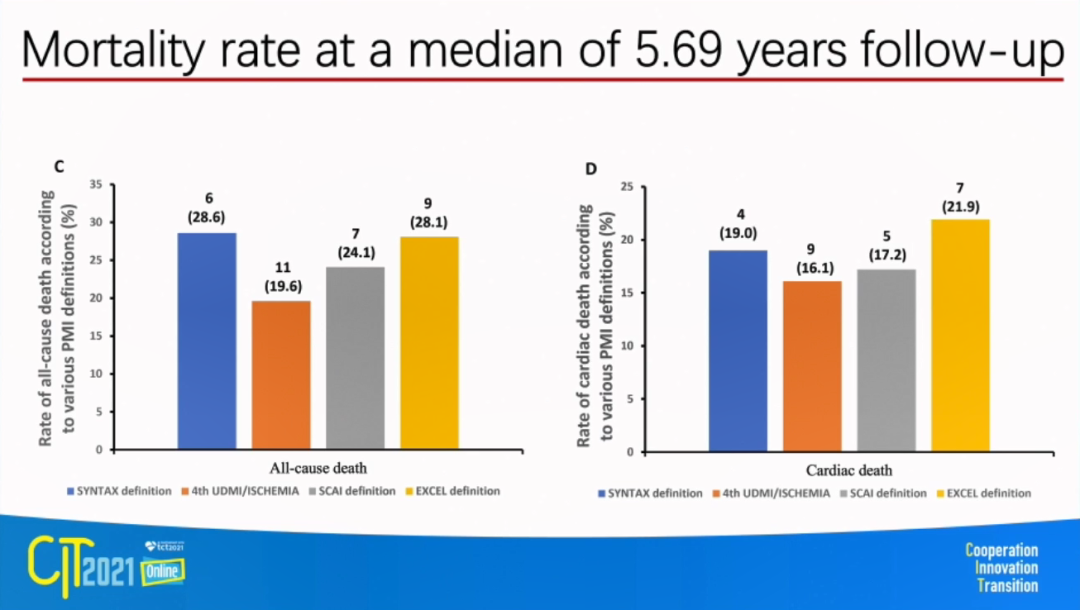

本次发布的研究荟萃分析了已经发表的4项研究成果,最终纳入分析了1300例分叉病变患者,其中56例患者CK-MB≥5x ULN。采用不同标准的定义,都确认为PMI的重复例数有19例,重叠率为35.8%。

平均随访5.69年数据显示,选用SYNTAX标准,全因死亡发生率为28.6%;选用EXCEL标准,全因死亡发生率为28.1%,两组数据比较接近;选用第4版UDMI或ISCHEMIA标准,全因死亡发生率为19.6%;选用SCAI标准,全因死亡发生率为24.1%。各标准定义下的心源性死亡发生率趋势与全因死亡发生率趋势基本一致,也就是说采用SYNTAX标准和EXCEL标准,死亡发生率相对偏高。

进一步数据分析显示,不同定义标准诊断的PMI与长期随访的全因死亡发生率间关系非常密切,PMI发生率与1年后全因死亡发生率强相关。在心源性死亡发生率中,也分析到了相似的相关性。

总结来说,PMI发生率随着不同定义标准,差异明显,采用SCAI标准、EXCEL标准定义的PMI与全因死亡、心源性死亡发生率间密切相关。

中国医学科学院阜外医院宋雷教授分享了围手术期心肌损伤和心肌梗死定义对慢性完全闭塞介入术后长期死亡率的影响

围术期心肌损伤,标志物水平升高并没有统一的标准,尤其针对不同病变的人群,存在很大差异。

本次发布的研究纳入2616例患者CTO PCI患者,按照两种分类标准分组,一类以术后生物标志物升高阈值为标准,排除了术前CK-MB、cTnI升高的患者、排除术前/术后生物标志物数据不完整的患者,排除上述患者后,分为两组,有完整CK-MB数据的患者2485例,有完整cTnI数据的患者1233例。另一类是按照现行的3类标准即SCAI标准(2616例)、ARC-2标准(2616例)、第4版UDMI标准(2616例)PMI定义对患者进行分类。

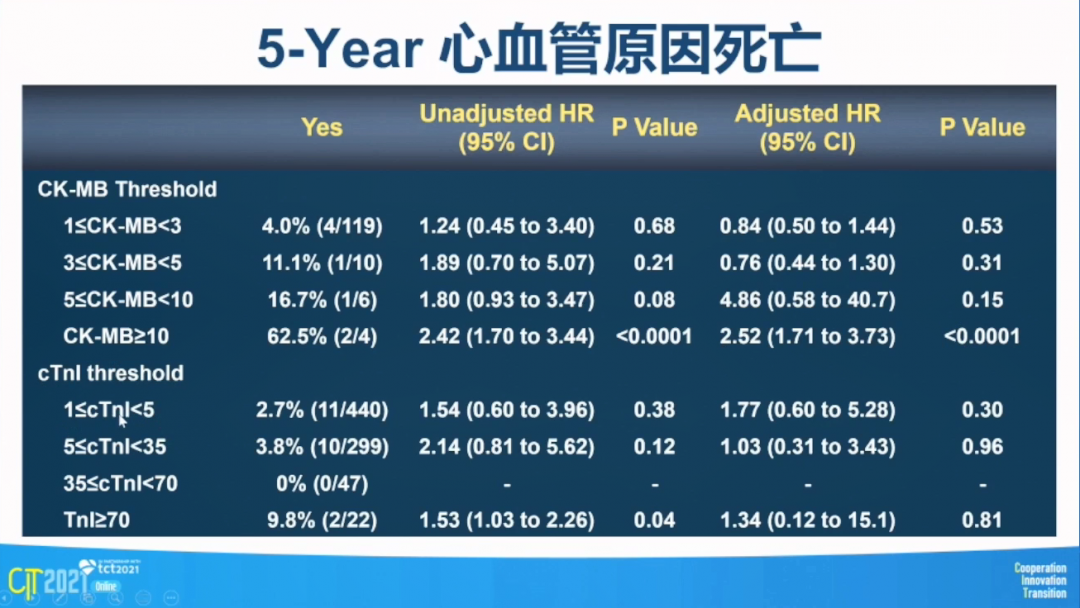

主要终点为5年心血管相关死亡(采用ARC-2定义,明确的心源性原因造成的死亡、并发症、操作相关死亡或不明原因死亡等);次要关键终点为5年的全因死亡。

结果显示,采用CK-MB或cTnI分类的患者,术后心肌损伤发生率差异较大。

随着CK-MB水平升高,5年心血管原因死亡率相应增加,CK-MB对远期死亡有明显预测价值,校正多因素后,CK-MB相关性仍存在,但此时cTnI并未表现出强相关。

这项基于大样本CTO PCI人群的研究结果显示,较高水平的CK-MB有显著的预测价值,但cTnI高水平即使大于70倍对远期预后也没有太大的预测价值。另一个方面,对于目前临床上常用的几种定义,SCAI标准相对具有较高的临床预测价值,可很好地预测5年的心血管原因死亡和全因死亡。

基于上述研究结论,相对cTnI,CTO PCI术后人群的CK-MB数据,具有更高的价值。

中国医学科学院阜外医院乔树宾教授分享了FAVOR III China试验设计和最新进展。

2017年中国医学科学院阜外医院徐波教授团队在JACC发表的FAVOR II China研究证实,以FFR作为判断冠脉狭窄生理学意义的金标准,QFR与前者的诊断一致性高达92.7%,为在线冠脉狭窄功能学评估提供了新方法,充分验证了QFR检测的高诊断精度、计算的便利性和经济性。

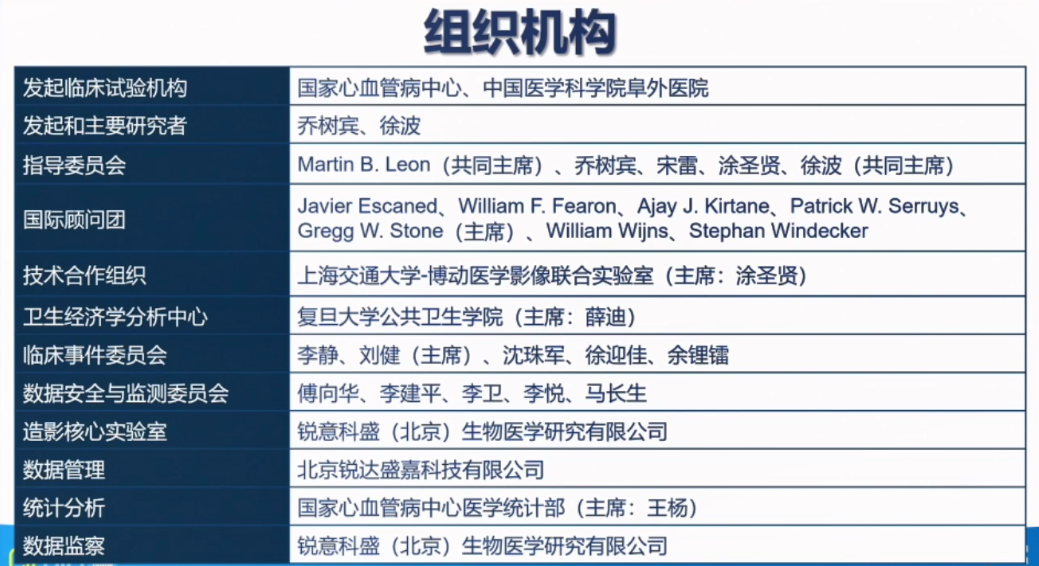

而FAVOR III China研究是世界首个利用基于冠脉造影的功能学检测手段指导PCI治疗的随机对照临床试验,旨在以临床上常规采用的冠状动脉造影指导的PCI为对照,评估冠状动脉造影结合QFR指导下的PCI治疗是否能显著改善患者的预后状况,并且为患者减轻经济负担。

FAVOR III China研究有非常严谨的设计方案,如统计假设、预设亚组分析、质量控制体系、盲法的设计与保持、临床事件收集、学术发表(共享成果)原则等都有非常科学的设计和统筹。

FAVOR III China研究2018年12月25日正式启动,到2020年1月19日止,历时390天,在26家参研中心全体研究人员的共同努力下筛选5846例患者,成功随机入组3825例。受试者覆盖北上广等一线城市及东北、西北、华中、华南等广泛地区,入组进度创下新的记录。

超过半数患者为多支血管病变、近1/3患有糖尿病,分层随机指标完全符合方案设计的预期,基本能够代表真实世界中国的冠心病人群实际情况。

作为国际首个大规模的冠脉计算生理学指导血运重建的随机对照临床试验,FAVOR III China研究将回答以下重要的临床问题:

QFR指导的介入治疗是否优于传统的造影指导的介入治疗?为什么?

3D-QCA测量相比传统造影,能够为精准选择器械尺寸提供更有价值的参考?

QFR指导的介入治疗,相比传统造影,能否提高卫生经济学效益?

研究1年主要终点结果计划于2021年下半年公布,让我们拭目以待。

中国医学论坛报 慧敏 发自CIT2021 Online

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区