熊科

(Ursidae)

是哺乳动物中典型的快速物种形成和适应辐射类群之一,尤其是熊亚科

(Ursinae)

在短短的5个百万年,就形成了6个近缘且有显著形态差异的物种

(北极熊、棕熊、美洲黑熊、亚洲黑熊、懒熊和马来熊)

。熊科物种因其复杂的演化历史和对多样环境的适应一直备受关注。以往的研究报道熊亚科物种之间存在非常频繁的基因流信号,进化历史非常复杂,熊科物种之间的进化关系一直是哺乳动物进化历史中的一个难解之谜,尤其是亚洲黑熊,它和其他类群之间频繁的基因交流,被认为是熊科物种之间进化关系无法确定的主要原因之一。同时,熊亚科物种在形态特征上表现出多样性,尤其是体型大小的差异,位于北部高纬度地区的北极熊、棕熊、美洲黑熊为较大体型,南部低纬度地区的懒熊和马来熊为较小体型,而亚洲黑熊则介于两者之间,为中等体型。熊科物种的物种形成和表型多样化机制丞待揭示。

近日,云南大学于黎研究员/吴宏博士后/四川大学刘建全教授团队在PNAS上发表了题为

Uncovering the enigmatic evolution of bears in greater depth: The hybrid origin of Asiatic black bear

的研究论文,揭示了亚洲黑熊的杂交起源演化历史。

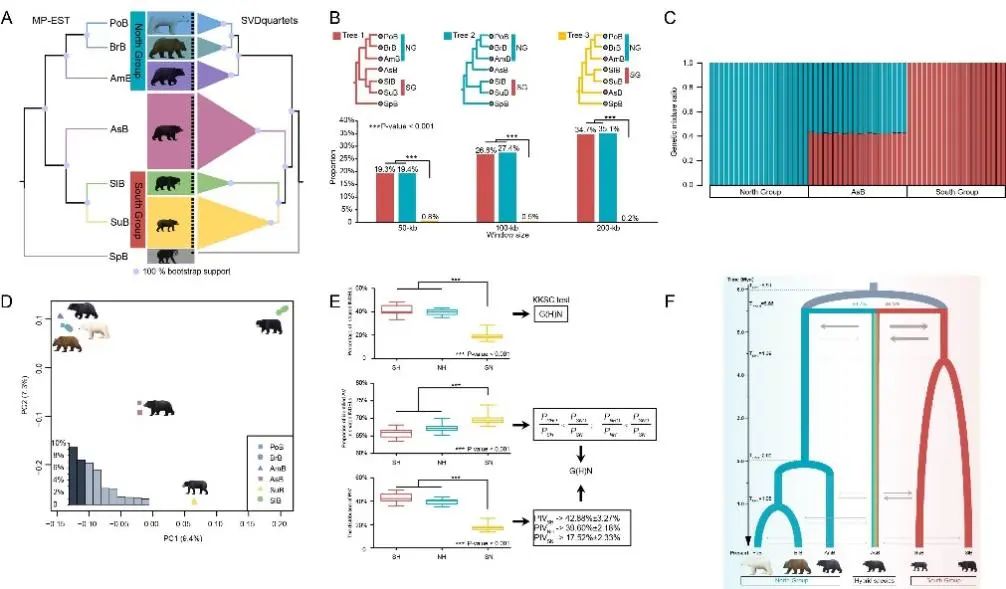

该论文基于迄今为止最大的熊科物种群体基因组数据,首次报道了熊科物种中亚洲黑熊

(Ursus thibetanus)

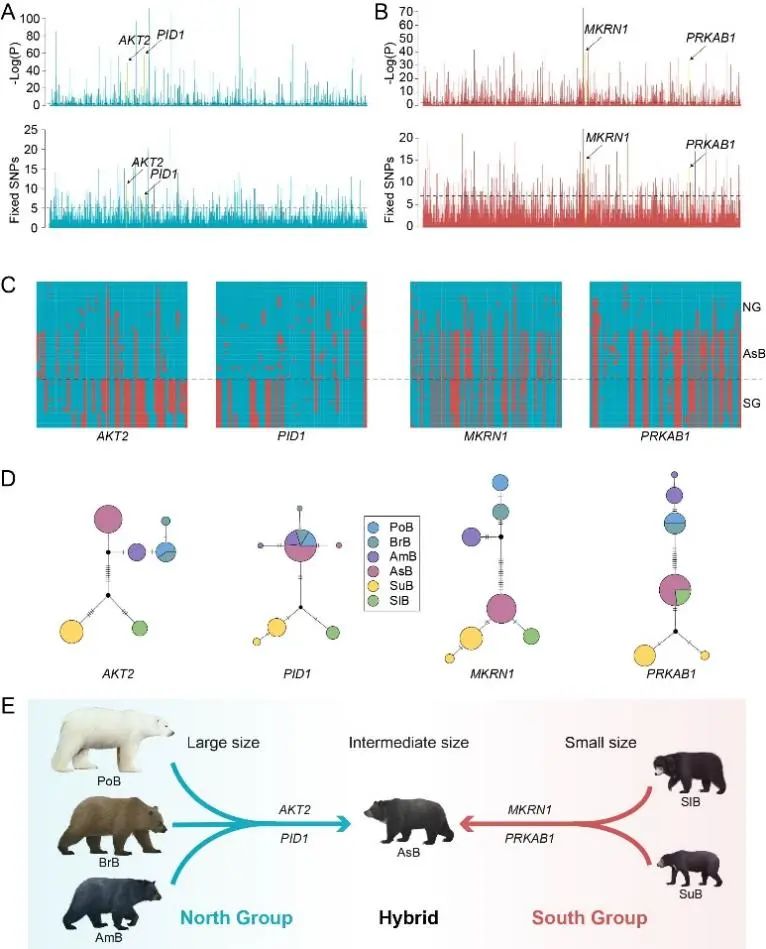

的杂交起源演化历史。基于系统发育树构建、系统发育不变量溯祖检测、主成分分析、谱系间突变共享以及演化历史模拟等分析显示亚洲黑熊是通过北极熊-棕熊-美洲黑熊的祖先群和马来熊-懒熊的祖先群的古老杂交事件形成

(图1)

,而且杂交起源的亚洲黑熊通过对两个亲本体重变化相关基因

(AKT2,PID1,MKRN1和PRKAB1)

的分选和重组而产生区别于亲本体型的中等体型

(图2)

。亚洲黑熊与两个亲本之间的体型差异,可能产生了与亲本间的合子前隔离。此外,研究发现很多亲本谱系间高度分化的与生殖性状相关基因在亚洲黑熊基因组中被分选、重组和固定,可能导致了亚洲黑熊和两个亲本谱系建立了合子后隔离,最终形成了独立的物种。

图1. 亚洲黑熊杂交起源分子证据。(A)物种树;(B)基因组窗口树型统计;(C)系统发育不变量溯祖检测;(D)主成分分析;(E)谱系间突变共享分析;(F)演化历史模拟。

图2. 亚洲黑熊中间态体型的遗传基础。(A)基于亚洲黑熊和北部类群的HKA检测和群体特异性固定突变计算的全基因组正选择扫描。(B)基于亚洲黑熊和南部类群的HKA检测和群体特异性固定突变计算的全基因组正选择扫描。(C)四个候选正选择基因单倍型聚类分析。(D)四个候选正选择基因单倍型网络图。(E)亚洲黑熊中等体型遗传基础示意图。

本研究报道了熊科物种中由种间杂交导致新物种形成和表型多样化的案例,进一步揭示了熊科物种复杂演化历史之谜,也提示着在植物以及其他非哺乳动物中常常发生的种间杂交事件也是哺乳动物物种形成和表型多样化的重要机制之一。

于黎研究员、博士后吴宏,刘建全教授为论文的共同通讯作者。于黎研究员团队邹天天博士为论文的第一作者。

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2120307119

【非原创文章】本文著作权归文章作者所有,欢迎个人转发分享,未经作者的允许禁止转载,作者拥有所有法定权利,违者必究。

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区