关注我们

■ 张江药谷拓荒人

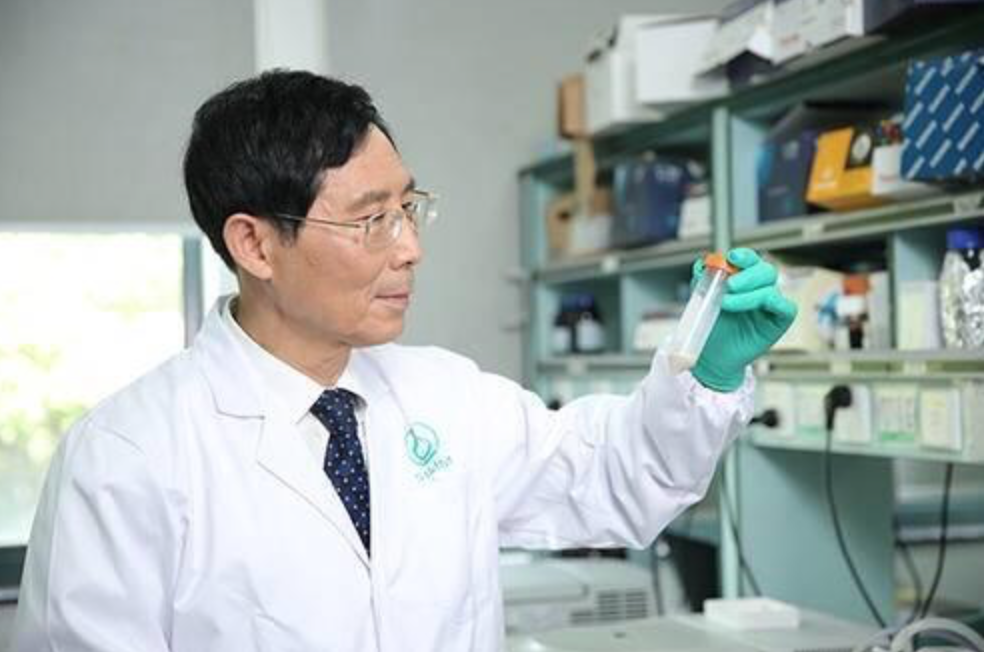

面对媒体,他谦逊地说“对中医,我100%不懂;对中药,我90%不懂…….”自认不懂中医,却成了知名中医药院校的领航人。他曾留学海外,自己省吃俭用购买计算机设备,带领团队投入未知领域探索,从而开拓中国计算机辅助药物分子设计新兴领域的发展之路。

为了产业发展思考,他曾联合100多位两院院士署名向国家提出把《重大新药创制》列入《国家重大科技专项》的建议;为了产业建设持续发展,他曾带领中科院上海药物所来到张江,成为张江“药谷”最早的拓荒者,推动上海有国际影响力的科创中心建设……药物化学家、中国科学院院士陈凯先身上有诸多鲜明的标签。

陈凯先,药物化学家,中国科学院院士,中科院上海药物所研究员、博士生导师,上海中医药大学终身教授、学术委员会主任……在他身上有着很多头衔,但他说,在他“科研”人生中的每一次“关乎命运”的重大选择和变化,一开始,都并非“自愿”,但他始终坚持並努力践行一点,就是把国家的需要作为自己努力的方向。

国家的需要就是我们努力的方向

“明明钟情于物理,却误打误撞地学了化学”

1962年,17岁的陈凯先以优异成绩被复旦大学录取,他填报的是“物理二系”,以为和“物理系”差不多,却被分到了放射化学专业。原来这是国家为培养核能事业人才而设的专业。明明钟情于物理,却误打误撞地学了化学。当时有人忧虑学习放射化学会影响健康,年轻的陈凯先对此想得通透——国家的需要就是我们努力的方向。这一朴素的想法,从此成为了他拓荒路上的人生信条。

1985年3月,刚刚获得中科院上海药物所博士学位的陈凯先,没有来得及学习一天法语,就被公派到巴黎生物物理化学研究所留学。他每天工作到很晚,就连周末和节假日也大多在实验室中度过。由于研究工作的出色成果,他获得了该所1986年度尼纳·舒可伦科学奖,这是该奖项第一次颁给一位外国学者。

学成归来的陈凯先,带了一件最重要的行李——一台计算机,这是他省吃俭用给所里购买的。计算机辅助药物设计,如今已是新药研发常用的有力工具,但在30多年前这还是一个全新领域。陈凯先带领团队率先在国内探索计算机辅助药物设计的方法和技术,应用这些技术发现了一批针对糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤的药物先导化合物,有的已进入临床研究阶段。

融入国家发展战略带领药物所东迁张江

“先行者的勇气背后,往往是更高的视野”

上世纪九十年代末,张江高科技园区还处于初创时期,许多地方还是一片阡陌农田。上海药物所决定从岳阳路东迁至此,不啻为一个创举。作为第一家整建制搬到张江的国家级生物医药骨干研究机构,上海药物所当仁不让成为后来崛起的“张江药谷”版图中具有标志性的一部分。

一个历史悠久的研究所要整体搬迁,并不容易。时任上海药物所所长的陈凯先,面对的是诸多不同的声音,有人充满顾虑,也有人替他捏了把汗,悄悄劝他“一定要慎重,千万不要被人指责为‘卖所’的人”。

先行者的勇气背后,往往是更高的视野。彼时,正是浦东改革开放关键时刻,上海启动了“聚焦张江”战略。“上海药物所是‘国家队’,理应服务国家发展的大局。”这是陈凯先当时说得最多的一句话。在一次次的促膝交心中,共识逐渐形成。上海药物所顺利东迁,不仅成为“张江药谷”最早的拓荒者,也为自身的发展带来了新的契机。而张江如今已是我国新药研究和生物医药产业发展的重要策源地,集聚了1000多家生物医药创新企业。

新药创制事关人民的健康,但在十多年前,要将“小小的药片”列入国家重大科技专项,并不简单。当时,国家正在研究制定中长期科技发展规划,在这个框架下也正在酝酿实施国家重大科技专项。药学领域的专家期盼能把新药创制列入重大专项,但有些专家对此表示质疑:大飞机、探月工程等项目列入重大专项能振奋民族精神,小小的药片能起到这个作用吗?

上世纪九十年代中后期,中国和美国、欧共体、日本先后达成知识产权保护的协议,中国启动了加入世界贸易组织的谈判并最终加入了该组织。这些重大事件使得中国的药物研发和产业发展面临一个历史转折点:中国将不能无偿仿制国外专利保护期内的药物,加强自主创新成为当务之急。陈凯先提出我国生物医药自主创新“三步走”的设想,牵头起草了把新药研究列入重大科技专项的建议书,并征集了一百多位两院院士署名支持,对“重大新药创制”的立项发挥了积极作用。重大专项立项实施后,推动我国新药研究和生物医药产业发展进入了“快车道”,实现了前所未有的快速发展。

2008年,张江生物医药领域的发展遇到了一些需要解决的新问题。如何破解发展瓶颈和政策壁垒?陈凯先同张江园区的同志一起撰写材料,反映情况,提出建议。时任市委书记的俞正声同志对此高度重视,批复“这是上海今年的一件大事”。这一建言推动了“上海市生物医药产业发展行动计划(2009-2012)”的制定,促进了张江生物医药产业的新一轮发展。

2005年3月,刚卸任上海药物所所长的陈凯先,出任上海中医药大学校长。在他带领下,上海中医药大学取得了多个行业第一:第一个进入ESI全球排名前1%的中医药高校;第一个完成美国多中心II期临床研究的复方中药制剂;第一台进入国际航天合作项目“火星500”计划的中医四诊仪;第一个通过CANS实验室认证的中医高校;第一个拥有国家GLP认证的药物安全评价研究机构的中医高校。新冠疫情暴发后,陈凯先积极参与、协调和推动中医药防治新冠病毒的基础和临床研究,为防治新冠肺炎的“中国方案”给出证据。他还前瞻性地提出,中西协同将成为提高防治新发传染病水平、降低医疗费用和社会成本的有效手段。

“靡不有初,鲜克有终”

“熟悉陈凯先院士的人,无不被他的人格魅力所感染。”

陈凯先曾跟随我国量子化学奠基人唐敖庆先生学习,第一堂《群论》课老师用英语出了一道线性代数题进行测验,而他之前从未接触过线性代数,连题目都看不懂。不服输的陈凯先经过一个多月的努力,硬是依靠课余时间自学,掌握了线性代数。

时至今日,年逾古稀的他依然常常每天只睡6个小时左右。上海中医药大学教授刘平感慨不已:“他的时间表里就没有休息日,忙起来就是夜以继日通宵达旦,有一回为了赶一个汇报PPT,我们全都累趴下了,只有陈校长一个人还在那里弄。”

中科院院士、上海药物所研究员岳建民依然记得,有一次他申请科研经费,获得了答辩机会,起初他做了一个很粗糙的PPT,时任所长的陈院士百忙之中点名要看他的PPT,并提了具体的修改意见。“我曾受所里委托去外资药企工作4年,回来后收入少了许多,当时有很多选择机会,但我还是决定留在所里。陈所长没有什么豪言壮语,但是真的关心人。”

上海和黄药业有限公司副总裁詹常森介绍,作为企业“院士专家工作站”的一员,陈凯先从2015年至今每次都认真参加会议,一共提了30多条行之有效的建议,还不厌其烦帮助修改企业申报国家项目的材料。

陈凯先总是微笑示人,语调平和,给人可亲可近之感。“只要在路上遇到了陈校长,他总是会停下脚步,交谈几句。他有一个让人暖心的工作习惯,遇到重要事情,总是会倾听教师和学生的看法。”上海中医药大学教授陶建生说。

上海药物所研究员柳红在中国药科大学念博士时,曾经来上海药物所学习计算机辅助药物设计,这是她第一次见到陈凯先。“当时有很多像我一样的学生慕名前来学习,素未谋面的陈院士非常谦和,热情接待并主动抽出时间带我去计算机房看一看。”

“靡不有初,鲜克有终”。陈凯先常常用这句话来提醒自己,不管走了多远,只有不忘初心,才能不负“做好药”的使命。

本文来源:上观新闻

作者:黄海华

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区