科情智库

刘 静

(西安交通大学城市学院,西安 710018)

摘要:创新生态系统作为创新最新范式,其研究成果丰富,然而产业创新生态系统作为中观层面研究,其研究前沿特点却鲜有人涉及。基于此,选取CNKI作为数据来源,利用Citespace V对2000—2020年国内产业创新生态系统文献进行可视化分析。研究发现:国内研究热点主要围绕创新、战略性新兴产业、产业创新生态系统、高技术产业、产业创新五大聚类展开,基于此得到国内以高技术产业创新生态系统为研究前沿,且研究内容和方法虽更丰富,但依然以基础理论研究、定性方法为主,对此提出未来可一方面深入中观层面的微观研究,另一方面丰富研究方法,并拓展数据类型。

关键词:产业创新生态系统;研究热点;研究前沿;可视化分析

在知识经济条件下,创新已经成为经济增长的基本动力,是增强企业竞争优势的关键因素,而创新范式以苹果的巨大成功和硅谷的持续性竞争力领先为标志,发生了新一轮的变革:从线性创新发展到创新系统再到现阶段的创新生态系统阶段。创新生态系统因其创新优势物质的长期发展积累了大量的创新思想和力量,能够不断反哺所在系统,从而孕育出更多的创新力量,再次反哺母体,使其创新力具有可持续性,也正因此,苹果、微软、阿里巴巴、华为等大型企业也在构建以自身为中心的创新生态系统,而学界对此研究成果也日益丰富,如Ander第一个明确提出企业创新生态系统,他认为企业要将创新置于核心地位,同时还需与相关合作伙伴一同构建完整的创新链以推动企业的创新成功;Iansiti等从生态位角度出发提出创新生态系统概念;陈健等基于此观点进一步强调创新生态系统是多方主体与外部环境相互作用和共同进化,实现利益共享和价值共创的创新网络;张贵等则更深化创新生态与自然生态的隐喻,提出创新生态系统是由创新物种、创新种群、创新网络和创新环境复合组成的动态、开放的类似自然生态的系统等。随着创新生态系统理论的研究,有些学者开始分层次展开研究,如张贵等首先对产业创新生态系统进行了界定,认为其是从中观层次来界定创新生态系统,强调产业边界,围绕不同的产业链条形成不同的金融链、服务链、创新链等;Ander等认为,创新生态系统可以使产业间形成联系,促进技术进步。还有很多学者从不同的研究视角,不同的研究方法、研究对象和内容出发展开研究,如李其玮等从知识优势的角度展开研究,并认为产业创新生态系统的知识优势是某个产业创新生态系统优于对手的、可持续的、更能带来利润或效益的优势知识与技能;郭燕青等从网络关系嵌入视角出发,基于系统成分和系统关系两个维度对产业创新生态系统进行研究;孙源从共生视角出发,认为产业创新生态系统是产业链、价值链和生态链上相互联结的创新群落,在创新环境的影响下,通过产业体系内创新资源的交互作用,构成共存共生、动态演化的系统;曹如中等基于组织生态理论提出创意产业创新生态系统演化具有类似于自然生态系统内种群演化的行为特性,二者在结构功能、运行机理、演化发展等方面都存在着众多的相似性等。除了从不同研究视角出发展开研究之外,还有一些学者从不同的研究方法着手展开,如张贵等采用突变算法对高技术产业创新生态系统进行健康性实证研究;王霞等采用SD模型对文化产业创新生态系统进行优化研究等。除此之外,研究对象也丰富多样,如产业创新生态系统、创意产业创新生态系统、文化产业创新生态系统、新能源汽车产业创新生态系统、战略性新兴产业创新生态系统、高技术产业创新生态系统等。研究内容也差异较大,如对系统进行演化分析,进行系统构建研究、系统评价研究、系统运行机制研究、知识优势对系统的影响研究等。

对于如此丰富的研究成果,不同学者采用不同工具从不同视角进行了成果梳理:洪帅等梳理了围绕产业创新生态系统开展研究的8个核心关注点:产业创新生态系统的基本内涵、主要特征、产业情景、结构要素、模型构建、运行机制、对策建议和研究方法等;沈蕾等对创意产业创新生态系统采用知识图谱法进行科学计量分析,构建了创意产业创新生态系统的整体性知识演进体系;张利飞对高科技产业创新生态系统的耦合理论进行了综评,深入分析实现创新生态系统中各个高科技企业之间创新耦合的纽带与基本路径;黄鲁成等则采用文献计量、知识图谱和熵权评价等方法对国外产业创新生态系统的6个主题进行阐述:生态系统平台管理研究、创新主体关系研究、物质资源与环境研究、系统特征与机制研究、方法模型与框架研究、公共政策和服务设施研究。

从以上梳理成果来看,现有研究缺乏中国产业创新生态系统的研究前沿热点可视化分析,基于此,利用Citespace V软件和文献计量分析进行近20年国内产业创新生态系统的文献数据运行得到多种可视化图谱,通过不同图谱可获得产业创新生态系统的研究热点以及研究前沿内容,通过对此进行分析,可对未来中国产业创新生态系统的理论研究方向、研究内容、研究方法及实践建设提供些许建议。

国内文献数据以CNKI为来源、“主题”为“产业创新生态系统”进行搜索,时间为2000—2020年的检索,筛选掉无关文献后获得170篇有效文献,运用Citespace V软件运行检索到的数据,得到可视化知识图谱,分析获得国内创新生态系统的研究前沿热点的可视化结果。

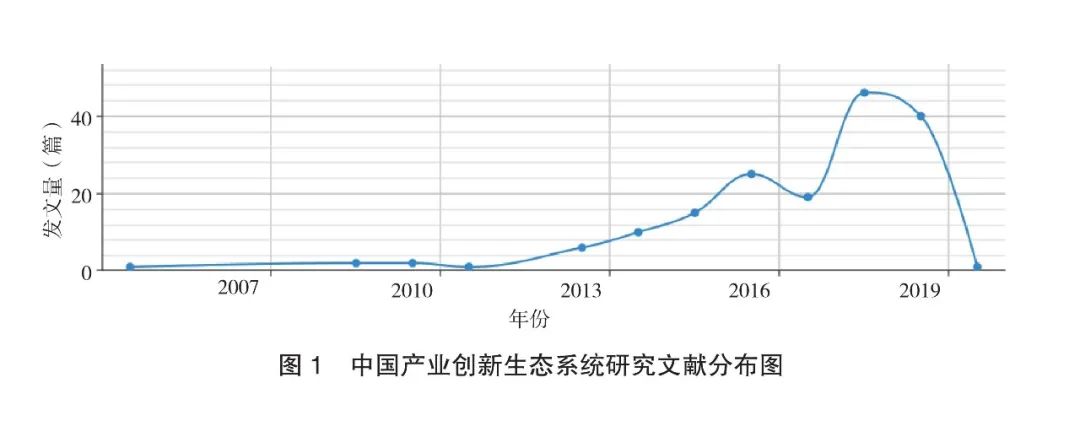

通过采用文献计量工具可体现出中国产业创新生态系统研究的研究热度及研究成果随着时间的演进所呈现出来的不同特点,并能通过这种变化趋势预测该研究领域在未来的发展趋势。

由图1可对产业创新生态系统研究的发展过程进行三个阶段的分析。

第一个阶段:2005—2011年为初步阶段,6年中研究成果均为一两篇,可见该阶段产业创新生态系统的研究热度较低,且不难看出,我国学者在该阶段的起步时间较长,说明研究重视度不够,研究投入较低,当然这与创新生态系统在该阶段本身处于起步阶段有直接关系,正如张贵,温科所说,产业创新生态系统是从中观层次来界定创新生态系统的;第二个阶段:2012—2016年为缓慢增长阶段,该阶段的研究成果从前几年的一两篇增至2013年6篇,2014年10篇,2015年15篇,2016年25篇,可见,该阶段的研究成果已有明显增加,且呈缓慢增长事态,说明在这几年中国内产业创新生态系统研究热度稳步增长,这与该阶段的创新生态系统研究成果呈现出一致的发展趋势,但创新生态系统的研究成果呈现的增长趋势更加迅猛,其研究热度的高涨程度超过国外;第三个阶段:2017年至今为快速增长阶段,研究成果较上个阶段呈倍数增长(2018年46篇,2019年40篇),说明从2017年至今,我国的产业创新生态系统研究热情急速高涨,当然,这从北京中关村等区域、高铁、智能手机等产业都构建以自身为核心的创新生态系统等行为中可以获知。

将CNKI数据导入到Citespace中,Node Type设置为Keyword和Category,阈值为T50,可得到图2产业创新生态系统关键词图谱。Citespace通过施引文献关键词共现可帮助学者更好地掌握创新生态系统研究热点问题,图中十字架节点大小表示该关键词出现的频次,节点之间连线的粗细表示关键词之间关系的密疏。

整理关键词及中介中心性数据,获得出现频次较高的关键词(按照频次由高往低)为创新生态系统(108次)、产业创新生态系统(32次)、战略性新兴产业(17次)、创新、产业创新、生态系统、运行机制、协同创新、生态位适宜度、高技术产业等,其中“产业创新生态系统”频次低于“创新生态系统”,这也正符合产业创新生态系统是在创新生态系统的研究基础上从中观层面出发展开的,除此之外,在2012—2016年间,“战略性新兴产业”作为一个强烈的突现词出现,代表学者吴绍波认为创新生态系统是核心创新企业与上游供应商、下游销售商、同行业竞争对手及产品服务的其他相关配套提供主体所构成的相互依赖的合作伙伴关系,是战略性新兴产业实现协同创新的重要途径,并于同年提出产业创新生态系统的核心企业需要设计契约激励代理组织在外围配套产品的研究与开发两阶段的知识投入,次年与顾新对战略性新兴产业创新生态系统协同创新的治理模式选择展开研究,与刘敦虎、彭双对战略性新兴产业创新生态系统技术标准的形成模式展开研究,提出战略性新兴产业创新生态系统通过专利许可、协作R&D、技术标准推广等模式形成一套相互认可的技术标准等。另外除了“创新生态系统”的中心性表现最高外,“生态系统”和“生态位适宜度”的中心性较高,这与无论是创新生态系统还是产业创新生态系统均基于“生态系统”展开对创新体系、产业创新研究有关,这点正如韩雪所说,产业创新生态系统首先是一个生态系统,基于此,大部分学者采用将创新生态系统与自然生态系统进行对比隐喻的方式,通过“生态”的内涵来体现系统要素间的协同、共生竞合关系,如朱迪.埃斯特琳提出创新生态系统模型,并提出其不同栖息者主要可分为三大群落:研究、开发和应用,这三大群落之间的健康平衡决定了该系统的可持续性,刘雪芹、张贵提出创新生态系统是基于自然生态系统理论,将创新比拟生物学演化规律来揭示创新过程,发现、解决原有创新体系存在的问题等。

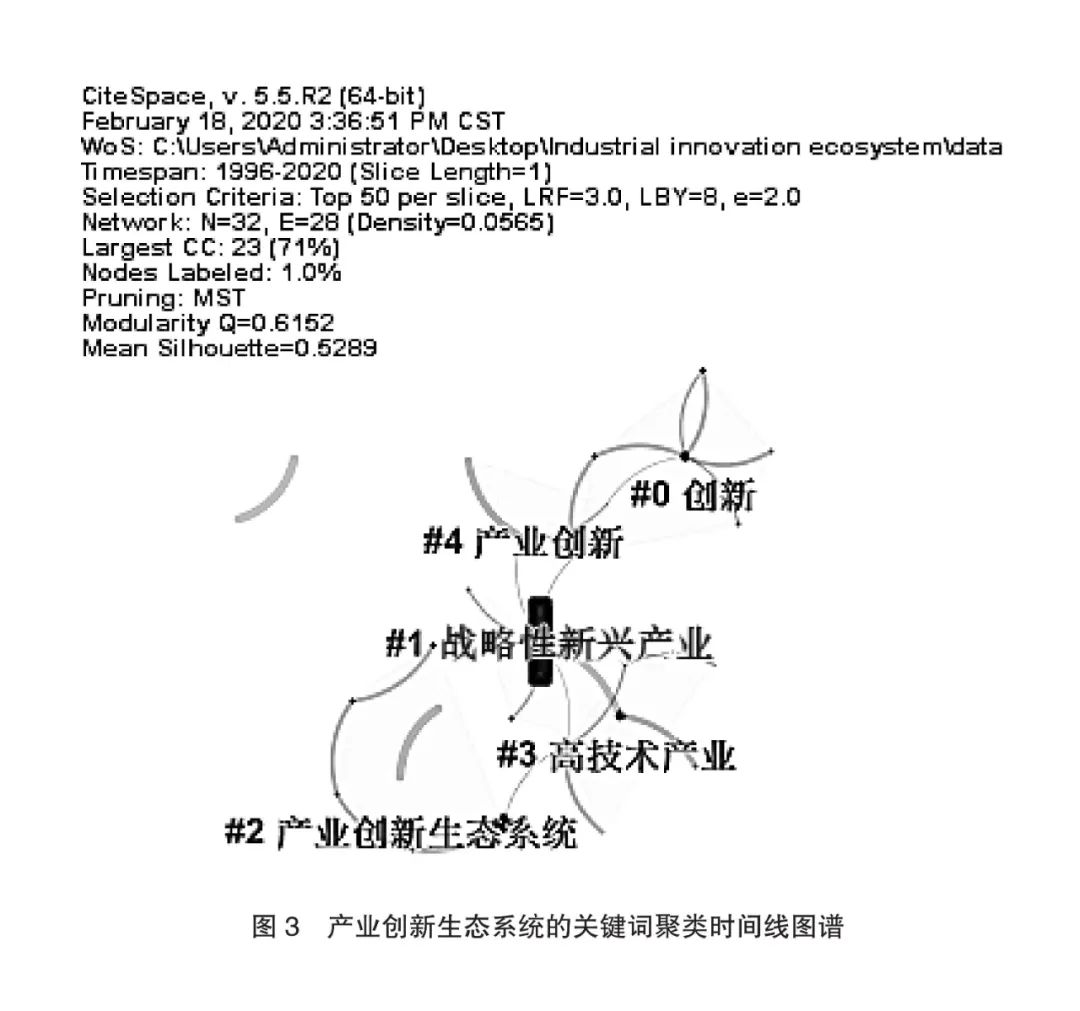

为了探究关键词内部的潜在隐蔽对应性,需对共现关键词进行聚类分析。聚类结果见图3产业创新生态系统关键词聚类图谱。

聚类模块性指数(Q值)大于0.3意味着网络社团结构是显著的,聚类轮廓性指数(S值)反应网络的同质性,在0.5以上,可认为聚类结果合理。图3中Q=0.6152,S=0.5289,表明聚类结构显著,聚类效果合理。从图3可见国内产业创新生态系统的研究热点有五大聚类:创新、战略性新兴产业、产业创新生态系统、高技术产业、产业创新,对上述的五大聚类可从以下三个阶段进行分析。

初步阶段(2005年—2011年):对于产业创新生态系统的研究国外早于国内,国内产业创新生态系统的研究文献首次出现在2005年,相较创新生态系统的国内研究晚2年,正如洪帅所说,产业创新生态系统是创新生态系统发展的新范式,对此新范式Ander 等论证了产业创新生态系统有助于使产业间形成联系;Martin构建了信息通讯产业的生态模型,而国内较早从事该领域研究的是张运生、张利飞等人。张运生首先提出高科技产业创新生态系统的耦合战略由专利许可、协作R&D、技术标准推广合作3个子战略构成,张利飞运用生态学、管理学交叉学科方法模型, 深入分析各个高科技企业之间创新耦合的纽带与基本路径,之后曹如中等对创意产业创新生态系统的演化规律进行研究。国内该阶段为产业创新生态系统的研究起步阶段,研究学者和研究成果极少,研究范围较为集中,主要体现为结合具体产业展开创新生态系统的演化、机制等理论研究。

稳步增长阶段(2012年—2016年):该阶段,在高技术产业和创意产业等的研究基础上,梅强等、吴绍波、宋燕飞等主要围绕战略性新兴产业的技术标准、协同创新、风险控制,以及汽车产业的系统仿真与影响因素分析等内容展开研究。该阶段为缓慢增长阶段,研究学者虽有所增加,但还相对集中,且研究对象在集中围绕“战略性新兴产业”的同时也出现了文化产业、新能源汽车产业、节能产业等内容,并且研究切入点出现生态位适宜度等,说明研究范围和研究内容有所拓展。

快速增长阶段(2017年至今):该阶段主要围绕演化、知识优势、系统(模型)构建等内容展开。李其玮等主要对产业创新生态系统知识优势的内涵、形成及影响因素等内容进行研究,并提出知识优势为产业创新生态系统的发展提供持续动力,以及知识因素、过程能力因素、社会资本、利益因素和外部环境等5个因子是产业创新生态系统知识优势的关键影响因素;雷雨嫣等从生态位视角出发,在技术创新演化过程的基础上,分析创新生态系统演化动力要素因果关系;而王芳等则基于生物进化视角描述各生态位影响变量之间的关系,构建产业创新生态系统的演化模型。在系统(模型)构建方面的研究成果较为分散,主要表现在节能环保产业、健康产业、医疗器械产业等方面,同时研究内容出现了更为具体细化的表现,如朱翔采用VAR模型构建产业创新能力与种群密度、种群丰富度之间的动态关系系统,重点探讨种群构成对产业创新能力的影响规律。另一方面该阶段的研究视角更丰富,如共生视角、生物进化视角、创新四螺旋视角、企业视角、基于网络关系嵌入视角等,这些研究视角有的从“生态”角度出发揭示产业创新本质,有的从“网络结构”角度出发,认为创新主体之间通过开放式协作进行知识、技术及能力共享,为每个主体创造出持续的创新机会和价值,因此使企业之间形成一种松散的复杂的网络结构,也有的从“创新链”角度出发,强调企业的核心地位,还有的从“创新动力机制”出发,提出从三螺旋到四螺旋甚至五螺旋的动力机制理论。在研究对象方面该阶段集中表现为“高技术产业”,即“高技术产业创新生态系统”为研究前沿,这也正是由于高技术产业是国家创新战略的“基石”所致,目前国内外学者对高技术产业创新生态系统的研究主要集中在自主创新战略、创新集聚发展机制、创新集成能力生态整合路径、协同性分类评价等方面,可以看到目前在该领域的研究成果并不多。

从以上三个阶段的研究过程来看,研究内容从初步阶段的“演化、运行机制等”逐渐拓展出“协同创新、技术标准、治理模式、系统构建”,直至现在出现了“知识优势、模型构建、系统评价、仿真分析、创新能力影响因素、汽车产业补贴问题”等,可见内容趋于丰富细致,但主流研究依然体现为基础理论研究;研究视角更加丰富多样,但主要集中在定性理论和方法上,约占75%,定量方法主要表现在采用Matlab7.0、Vensim PLE软件、SPSS16. 0统计软件、Logistic模型、Cobb-Douglas生产函数等工具进行分析,但研究成果少且分散;研究对象也从主流的比较笼统的高技术产业、战略性新兴产业、节能环保产业、文化产业等中脱颖而出一些更具产业情景化的对象,如新能源汽车产业、医疗器械产业、健康产业等,但此类研究还相对较少。

本文采用Citespace软件对2000—2020年间中国产业创新生态系统的文献进行分析,发现国内在研究内容上虽然也出现了诸如“仿真分析、创新能力影响因素、汽车产业补贴问题”等更加丰富细致的内容,但主流研究内容依然表现为“系统演化规律、运行及风险机制、模型构建、知识优势”等基础理论,这与创新生态系统被作为一种新的研究范式有直接关系。

从1993年Moore提出商业(企业)生态系统(创新生态系统研究的基础)到现在,创新生态系统在全球被作为新的创新范式进行研究的时间并不短,但近10年才是其快速发展时期,而产业创新生态系统作为中观层面被研究,其热度、研究投入以及研究成果在近8年才得到快速发展,因此,对于一种新的研究范式而言,基础理论的研究是非常必要的。

另外,研究对象目前集中表现为“高技术产业”,但也出现了一些更具产业情境化的研究对象,如新能源汽车产业,医疗器械产业、健康产业等。另外,对国内从事产业创新生态系统研究的学者合作现状进行分析,发现无论是研究团队的稳定性还是团队研究力量都需不断加强。

未来,产业创新生态系统还需在研究内容、研究层面和方法上加强研究。一是开展产业创新生态系统的微观研究,即“中观中的微观研究”。虽然目前已逐渐出现诸如新能源汽车产业、医疗器械产业、健康产业等更加具体的研究对象,但此类研究还相对较少,且深度不够,目前已有个别学者将“区域”与具体产业相结合,如何向武等针对区域高技术产业创新生态系统的协同性构建了一套分类评价体系,并给出了31省市区域高技术产业创新生态系统协同性的分类评估结果和优化对策,但此类研究成果太少,未来还需不断拓展与创新。

故未来一是需要加强产业层面的微观研究力度和深度;二是可采用更丰富的研究方法,可加强定量工具的使用,并结合扎根理论、田野调查等方法,另外目前表现较多的数据是面板数据,未来可加强样本调查数据的使用;三是加强研究团队的建设,并增强其稳定性和研究力量。

来源:《全球科技经济瞭望》2020年6月第35卷第6期(总第414期)

推荐阅读 >

识别下方二维码,关注「科情智库」

持续关注产业动态及科技领域报告

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区