陆金华

美国在CGT药学相关领域的研发已经有多年历史,目前在相关领域走在前沿。相对而言,我国在这方面,还是比较滞后。

从非临床研究的角度来说,我国面临的挑战更大。2013年,FDA就在CGT相关领域发布首份非临床研究指南文件,其中的前瞻性推荐,就包括3R原则以及替代方法的应用等。即使如此,CGT产品的非临床研究对整个行业而言仍然是巨大的挑战。

依赖新技术开发的产品比如CGT产品对监管,无论从药学研究,非临床研究还是临床试验等方面都提出了挑战。下面试以几个例子加以说明。

假设一款产品涉及造血干细胞的基因编辑,如果是离体做的,那么在法规层面,发挥基因编辑的活性组份如核酸酶/RNA只是原料,而产品是离体基因编辑的造血干细胞。如果基因编辑是通过在体内定向递送核酸酶/RNA组份到造血干细胞中而完成的,那么这时候基因编辑组份本身就成为产品接受监管。我们看到就因为应用场景的小小改变,监管的对象和相应的研究内容,甚至于临床试验的设计都会随之发生根本的改变。这在其它药物研发领域几乎不可思议。

基因治疗产品的定义在早期是偏向于遗传物质转移来治疗遗传性疾病,但如今界定范围大大拓宽。溶瘤病毒、基因编辑,干扰RNA等创新产品现在也属于基因治疗范畴。再拓宽一下,将来一些药物引起表观遗传改变,是不是也会归属到基因治疗范畴?

从CMC的角度看,CGT产品的生产,正从传统药的大批量生产转向单批次、小剂量生产,起始物料的个性化及其内在的异质性使得CGT产品满足传统药物生产中所重视的质量一致性面临重大挑战,这时工艺过程验证,产品参数范围设定等CMC要素都需要重新考量。

比如,无菌实验需按现行药典合规用量严格执行。但在实际研发过程中,由于每批次的小剂量,或者关键原辅料的昂贵价格,导致严格按药典方法执行造成极大浪费或不具备实际可行性,未来监管机构是不是也会在这方面做出一些改变?

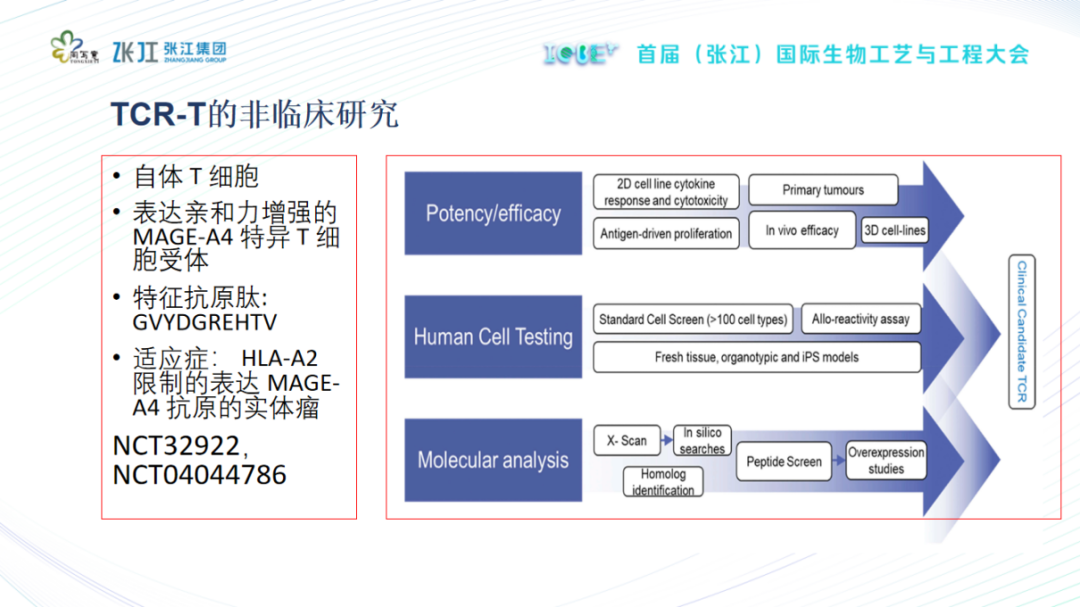

在非临床研究中,很多时候现有的一些政策要求和由于科学进步所带来的创新性产品是脱节的。为了适应这些科学创新,相关的监管也要作出调整,比如,在美国所谓的替代方法用于CGT的非临床研究一直是得到鼓励并被接受的。我们需要认识到,非临床研究不等于动物实验,即使是用到动物实验,物种和动物模型的选择也是需要慎重考虑的。

许多生物技术衍生药物的生物活性,由于涉及物种和组织特异性,往往排除了用常用物种(例如大鼠和狗)来做标准毒性测试的可能,而更多地使用相关物种来测评,并且可以由受体或抗原表位的表达(在单克隆抗体的情况下)来测试产品是否具有药理活性。

又如做CAR-T相关产品时,为了可能表征特定CAR-T细胞产品对人体的影响,使用的动物模型应至少具有以下几项特征:与人体内相似的CAR-T细胞的生物分布、CAR-T细胞的增殖和存活、释放的细胞因子的定量/定性水平等等。实际的情形是符合这些条件的动物模型几乎不存在,因此我们必须考虑采用其它方法来做相关研究。

最后,CGT产品的临床试验设计也是充满挑战——如何加快产品发展,又能得到真正具有临床意义的结果?很多PI,尤其是在早期阶段,会考虑单臂试验设计,同时几乎不可能在健康人中做首试。此外安慰剂的选择、起始剂量的选择和剂量爬升都比传统药物的开发更具挑战性。至于产品交付上市后的临床研究、长期随访等也是CGT产品所具有的特色。

与此同时,监管机构要注意相关产品数据的采集,并主动分析行业面临的难点,与企业 / 相关的专家共同努力找出解决问题的办法。同一赛道做的人多,各自获得的数据有限同时也不尽相同。监管机构要充分发挥数据枢纽的作用,把分析汇集到的数据后所获得的重要信息以恰当的方式传播出去,赋能行业的发展。

最后,所有这一切工作都离不开足够的合格的人才。与CGT整个领域的飞速发展相对应,FDA大大加强了相关监管人员和资源的配置,将原来的一个小办公室扩大为一个超级办公室,以迎接CGT产品的审评、审批的爆发式增长。

新的技术一定会带来更多的创新性的产品,这些产品势必会对目前的监管体系带来很大冲击,我们必须做好准备,而这个准备工作,就需要研发人员、从业者和监管机构共同努力才能做到。值得欣喜的是我国的NMPA也加强了CGT相关的监管科学研究,并取得了许多成果,未来我国的CGT领域的蓬勃发展值得期待。

【首届(张江)国际生物工艺与工程大会】

相关报道文章推荐

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区