一种“生态界面”新技术,可以让滩涂变绿洲,并已应用至湖泊、海洋、盐碱地、草地、矿山边坡、绿色建筑等多个生态修复领域。这是松江企业上海沐瑛生态科技有限公司王丰毅团队日前研发的,该项目参加第四届“中国创翼”创业创新大赛松江选拔赛暨长三角G60科创走廊2020年“广富林杯”创业创新大赛,斩获了创业组一等奖,受到评审团队的一致好评。

随着人类活动的干扰,生态系统原有的能量和物质交换被破坏,引发了诸如水土流失、水体富营养化、荒漠化等一系列生态危机。传统的生态修复体系大量依靠人工种植,耗时长且成本高。如何有效缩短周期,推动技术的产业化和规模化发展,是生态修复亟须解决的问题之一。沐瑛生态科技的这种“生态界面”,是通过在无纺布制品中添加植物种子、微生物、植物生长调节剂、缓冲剂等元素,制成的一种可降解的复合型纤维材料。“它既有柔性纺制品结构,又赋予了植物健康生长和应对环境胁迫的能力。”王丰毅介绍道,“它像是一层‘生态皮肤’,将其覆盖在生态受损的区域后,经过自然条件作用,植物可以焕发生机,而这种纤维材料可以在微生物作用下降解。”

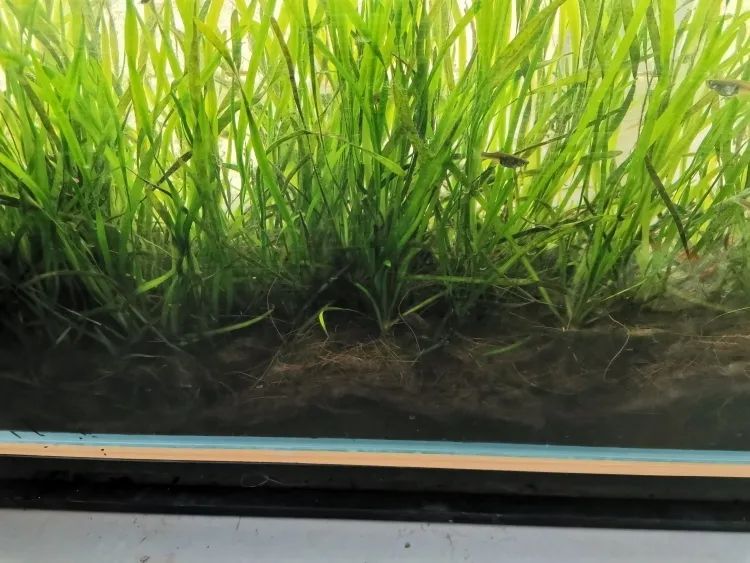

杭州湾沿岸滩涂,植被物种单一,先前因遭受互花米草入侵,野生资源退化严重。在光滩,为了防止生物入侵,需要先大量种植本土物种——海三棱藨草,占据生态位。然而,由于沿岸潮汐动力很强,种子单靠重力无法得到固定,而且滩涂盐度和坡度较大,不适宜种子萌发。于是,王丰毅团队想到先在培育基地里让种子在“生态界面”上萌发。“我们给予海三棱藨草种子适宜的温度和盐度,等它们成长到足够对抗环境胁迫时,再将斑块移植到滩面上。”王丰毅告诉记者,“由于植物根系长在‘生态界面’上,移植过程中不会造成损伤。随着时间推移,根系会穿透材料,在滩面延展。”由于海岸线环境条件相对苛刻,潮汐动力和极端气候都不可控,团队在种植阶段,就作出了足够的预案设计。他说:“就生态修复而言,很难完全通过模型演化得到验证,必须在实体环境中进行考察。做每一项设计之前,我们都要有充分的育样考量,来保证在外部环境的冲击下,能得到一些值得优化的模式。”经过一年的试验和观察,杭州湾滩涂重现绿色生机。

“最初考虑研发这项技术,是因为我想将生态修复的理论和应用更好地结合。”2016年,王丰毅还在华东师范大学生态学专业攻读博士,理论基础扎实的他,开始寻找一些新材料,实现生态修复工程化的技术需求。“生态修复需要能够集成化的产品和可工业化的技术,不仅是依靠传统的人工种植方式。”机缘巧合下,他得到了一款无纺布样品。“是否可以通过添加植物生长所需的基质,再把它的结构强度完善,进而得到一种像“生态皮肤”的工业化产品?”带着这样的想法,王丰毅开始了一次次的设备参数调试、打样、测试、调整,曾做了不下30种款型。无纺布制品在经过独特的“改造”后,开始应用至沉水植物、挺水植物等水生环境修复中。随着技术的更新迭代,修复场景也变得越来越多。

“由于很多项目在长三角地区,生产基地也大多在浙江,长三角G60科创走廊不仅使交通成本得到控制,还提供了整合型的平台和资源,对初创企业非常友好。”走出校门之际,王丰毅毅然选择来松江创业,继续研发之路。作为一家刚成立两年多的创业公司,公司还处于半产业化的过渡阶段。“由于这项技术是我们自主研发的,市场上还没有太成熟的对标产品。”他坦言,团队面临的最大问题,是需要市场先接受这样的产品和理念。“参加创业比赛是一个很好提升企业知名度的过程。”他说,“在此期间,我们也得到了切实可见的商业拓展渠道和资源。”面向未来,他希望推动生态修复技术和理念的革新,从而带动生态产业的开发。王丰毅说:“修复只是解决前期发展遗留下来的问题,更多的是要向前看,使这种模式成为一个新的发展动力。”

内容来源 | 上海松江客户端

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区