您还不是认证园区!

赶快前去认证园区吧!

撰文:郝景 编审:寇建超

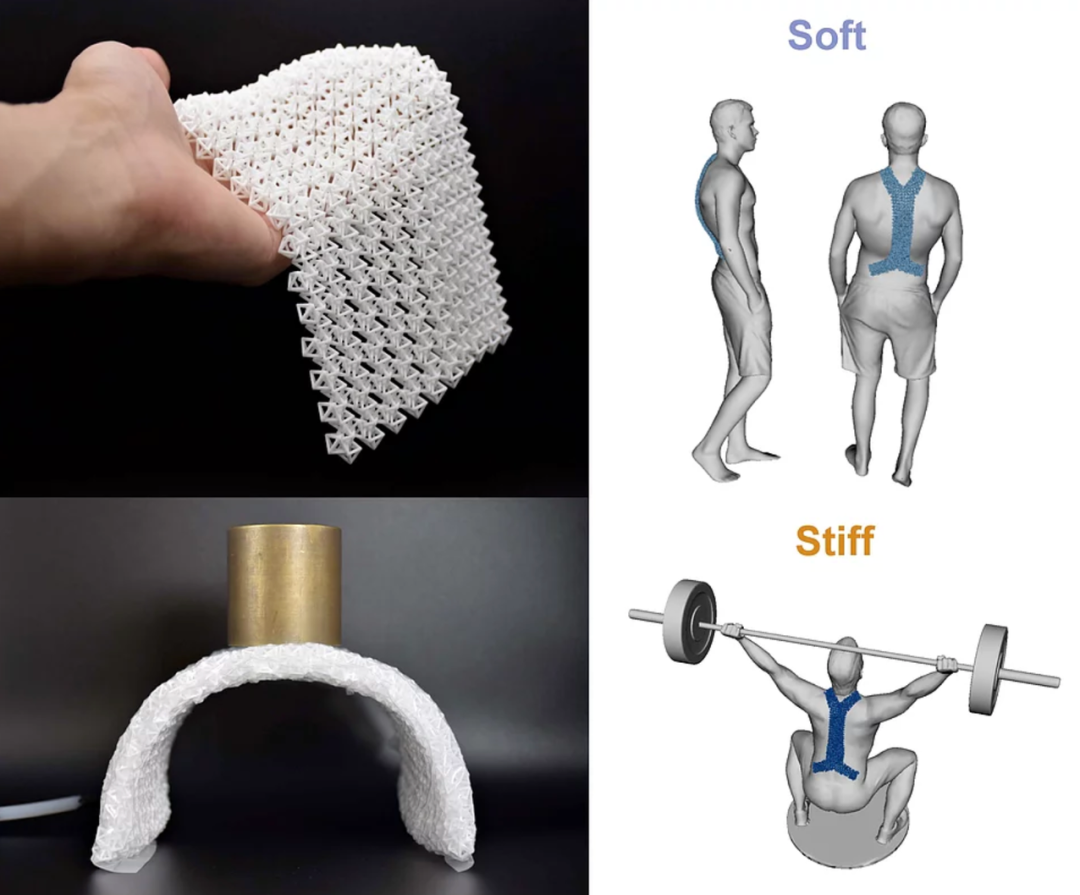

来自加州理工大学、南洋理工大学的科学家们就设计了一种 现代「软猬甲」 ,即一种由 3D 打印的聚合物元素(而非织物)联锁而成的面料(类似链甲)。这种面料能在柔软和坚硬的形状间逐渐切换:由于互锁颗粒而具有高抗拉强度,仅在小的外部压力下(93 kPa,大约为 0.93 kg)就会变得比松弛状态下强硬 25 倍;而处于天然状态时,这种面料易弯折,能披挂在复杂物体表面。

而且,基于这种面料得到的结构,最大载重量可达自身重量的 30 倍以上。

「吃软不吃硬」

普通面料和织物的特性通常由材质的天然特性和编织结构共同决定,而智能面料是指具有适应性的材质,比如可根据外在刺激发生改变的材质。

此次研究中的链甲的神奇之处在于: 当它穿在身上时,柔韧且可以紧贴皮肤;而当它受到外力的作用时,却可以坚硬无比 。

这不得不让我们联想到「口香糖开椰子」的神操作。把嚼过的口香糖捏成圆锥状立在桌子上,当椰子从高处砸下后,本以为会被压扁的口香糖却毫无变化,反而椰子壳被开了一个洞。

事实上,这种违反常识的事情在生活中却屡见不鲜。

比如做饭时经常用到的淀粉,当你将淀粉溶液放在手上时,它会像所有流体一样从指缝中流走,而使劲握住它时,又会变得非常坚硬。在淀粉溶液做成的泳池中,人们甚至可以表演「轻功水上漂」。

这就是「吃软不吃硬」的非牛顿流体,又称为 剪切增稠流体 。顾名思义,非牛顿流体在受力较缓慢的情况下,产生的阻力较小;在受力较大时,就会产生较大的阻力。

这就是 非牛顿流体 呈现的流体塑性和固体刚性行为,而此次研究中的链甲也具有同样的性质。

为什么这么「硬」?

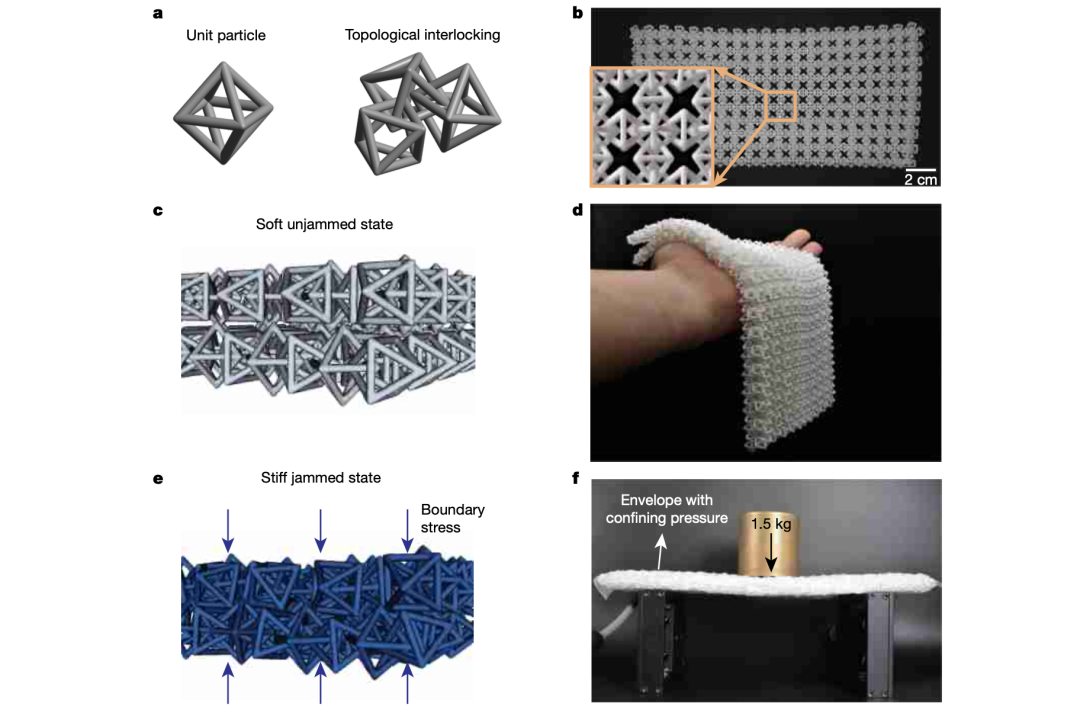

此次研究中的「链甲」是一种由两层互锁颗粒组成的结构化织物。据论文描述, 这种织物材料在围压下会经历一个相变(堵塞转变) ,从而改变其机械性能,由柔软的纺织品变成坚硬的外壳。

事实上, 这种「链甲」的高强度来源于其在负载下表现出的一种堵塞转变 ,将它们从软力学变为硬力学。

研究人员重新审视了「链甲」的机制,重点研究了堵塞过渡。研究结果表明,使用围压作为驱动力,可以从根本上改变这种织物的拉伸和弯曲性能,而且这种变化是可逆的。

当研究人员将这种材料放入一个柔软的密封塑料袋中并抽出空气时,产生的围压足够大,足以触发织物的堵塞转变。

(来源:该论文)

(来源:该论文)

作为对比,研究中采用了由相同空心八面体组成的没有拓扑互锁结构的的组件进行相同的虚拟实验。结果表明,互锁织物在相同的围压下表现出更高的弯曲模量(大约高 3 倍)。

这可归因于拓扑互锁结构引起的颗粒之间的拉伸阻力,这种阻力在松散的颗粒聚集体中是不存在的。

(来源:该论文)

(来源:该论文)

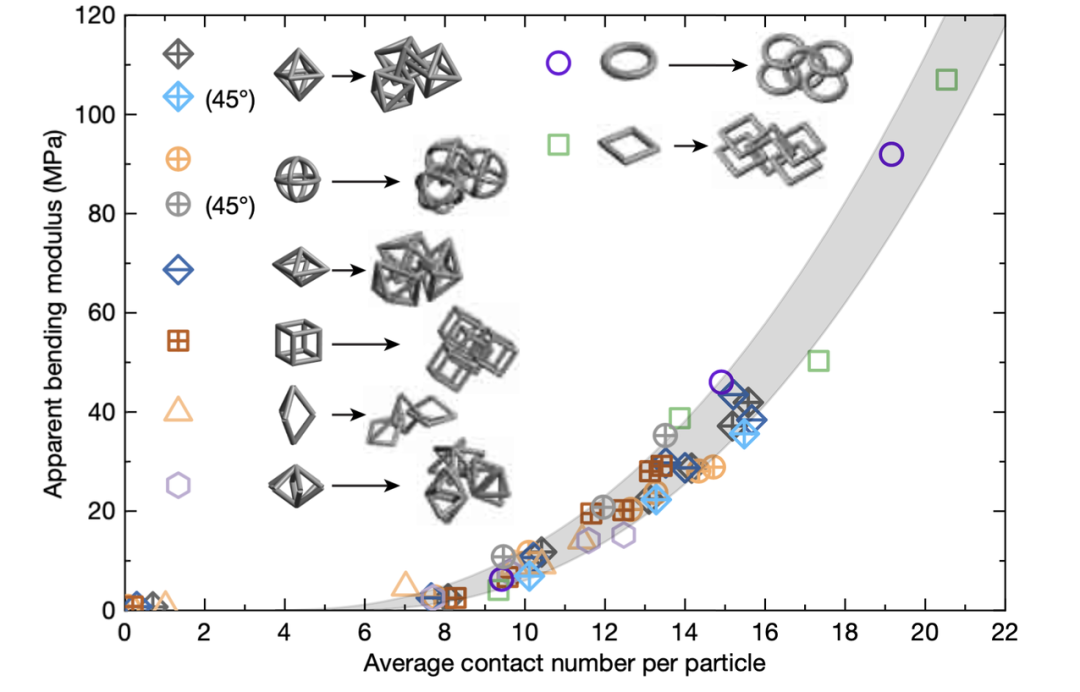

结果表明,在某一起始值 Z0(Z0 定义为粒状结构结构刚性所需的临界接触数)之后,表观弯曲模量随着平均接触数单调增加。

作为比较,研究人员还模拟了由互锁的环形和方形颗粒组成的经典链甲层的两层堆叠,来自这些经典的链甲层的结果也遵循先前观察到的幂律缩放。

应用场景广泛

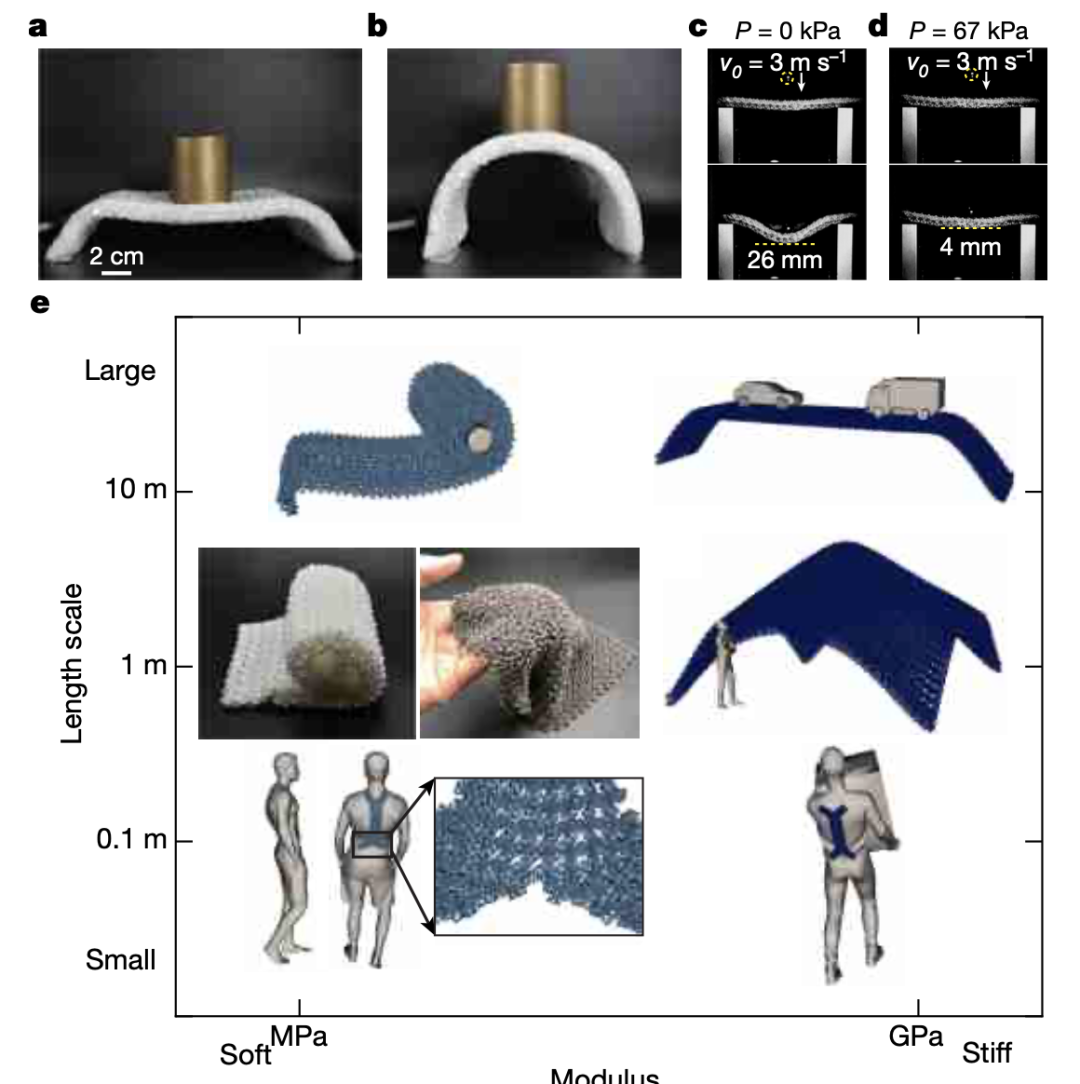

据论文描述,这种结构织物具有很好的形成可重构性,就像纸一样可以弯曲折叠,或者固定成需要的形状,比如像桥一样的拱形。

在固定成某种形状后,织物仍具有承重能力。研究人员将织物放置成平板形和拱形并且施压,结果表明,由此产生的结构具有机械刚性,能够承受超过自身重量 30 倍的载荷。

这种成形能力对于可穿戴应用和可重构结构尤其重要,或将预示穿戴式可重构结构的光明前景。

事实上, 3D 打印作为一种成熟的加工方式,可使得这种「链甲」织物应用得更为广泛,让「软猬甲」真正地出现在现代社会中 。

除了有望用于制造「面向生物医学、运动或军事应用的外骨骼」,还可以搭建临时性避难所,以及用于防弹衣等防护性应用等。

未来,如果这种织物形成大面积普及,届时人人都拥有一件「软猬甲」,我们就可以在日常生活中免受很多意外伤害,比如车祸等。

难道,这样的「软猬甲」你不想来一件吗?

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区