血液的“两面性”:血栓与抗凝 | 老梁说药之达比加群酯研发故事

收藏

关键词:

研发

资讯来源:研发客 + 订阅账号

发布时间:

2022-02-23

虽然凝血机制是保护生命之必需,但是如果凝血发生在错误的时间和地点却是严重有害健康,甚至会威胁生命。

随着凝血酶在“凝血瀑布”的中心作用被确认之后,研发凝血酶抑制剂就成了抗凝血药物研发的热门领域。

美国著名的《大众科学》杂志提名第一个小分子口服凝血酶抑制剂达比加群酯为2010年全球十大科技成果之一。

为了应对长期服用抗凝药的患者需要凝血的紧急情况,达比加群酯的特异性逆转剂——依达赛珠单抗被开发出来。

在古希腊神话中,有一个头上长满了小蛇的女妖,叫美杜莎(Medusa),任何人与她眼光直接相对就会变成石头。英雄帕尔修斯(Perseus)在智慧女神雅典娜(Athena)的帮助和护佑下,通过盾牌的反光(因为不能直视)判定了女妖的位置,然后用神赐的宝剑砍下了那颗长满了毒蛇的头颅,并把它献给了雅典娜,被镶嵌在著名的“宙斯盾”的中心。

中心镶嵌了美杜莎头颅的宙斯之盾 来源|百度百科

传说中,女妖美杜莎的血管里流淌着两种截然不同的血液:在她的左侧,是致人死命的毒血;而在她的右侧,则是赋予生命的鲜血。

虽然古代人对血液确切的生物功能和还一无所知,但他们确信血液对于生命无比重要,并对其神秘性着迷,臆想和编撰了包括美杜莎两种血液在内的许多神话故事。人类很早就意识到,血管里流淌不息的红色液体有着不可调和的两面性,既可夺走人的生命,也可以赋予生命,可谓“水可载舟,亦可覆舟”。

进入现代社会,我们对血液功能的理解比以往任何时候都更加具体和全面。随着科学研究的不断深入,血液的“两面性”在疾病和健康领域里正在显示出越来越重要的作用。比如凝血,作为血液的重要性质之一,在绝大多数情况下是用来保护生命的,但是在另一些情况下,凝血会造成栓塞,变成了终止生命的巨大风险,所以预防和清除栓塞又成了医药研究人员长期以来的重要目标方向之一。

在生命的河流中,我们应该如何把控凝血和栓塞这一对矛盾呢?让我们从头说起。

“肉体的生命在血液之中。”我们人类很早就知道血液的存在,也知道血液对于维系生命的重要性,但真正认识到血液的性质和作用却是经历了漫长的探索和研究,到今天也没有停止。

几千年来,西方人一直认为人体有四种基本的液体:黄胆汁、黑胆汁、白痰和红血。东方的医学典籍《黄帝内经》的《灵枢·决气》篇则指出:“中焦受气取汁,变化而赤,是谓血。”

直到1628 年,英国医生威廉·哈维(William Harvey)发表了《动物心脏和血液运动的解剖学论文》(An Anatomical Essay on the Motion of the Heart and Blood in Animal)),首次指出血液是从心脏左侧通过动脉流出,然后通过静脉返回到心脏右侧。哈维发现的血液循环是革命性的,是医学史上公认的最伟大的发现之一。1840年,德国生物化学家弗里德里希·胡内菲尔德发现了血红蛋白(hemoglobin),血液能携带和运输氧气的特性才得到了充分的实验证据。

一个成年人大约有 4到 5立升血液,每升血液大约可溶解 200毫升(常压下)的氧气。在脊椎动物中,血液由悬浮在血浆中的血细胞组成。血浆占血液体积的 55%,主要是水(92%),还含有蛋白质、葡萄糖、矿物质、激素、二氧化碳和血液细胞。血细胞主要分为红细胞(red blood cell)、白细胞(white blood cell)和血小板(platelet)。

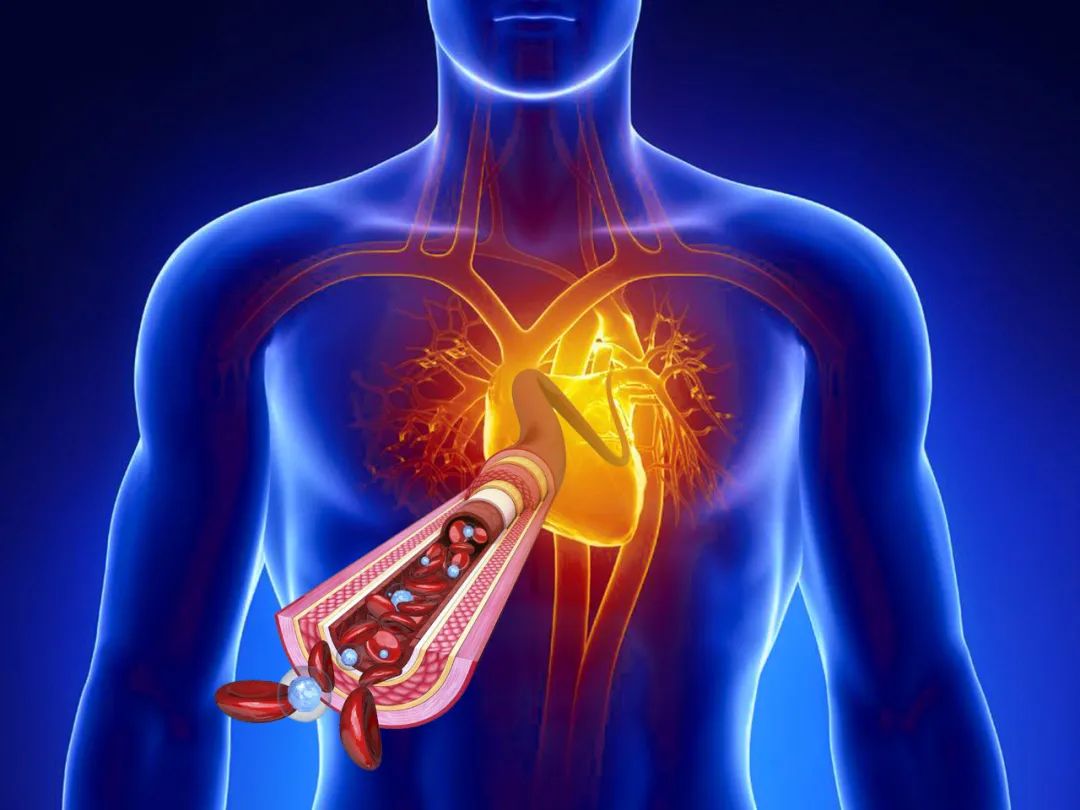

脊椎动物的血液中,含量最多的细胞是红细胞,富含血红蛋白。它们先是从肺静脉把氧气带入心脏,然后在心脏的泵送作用下通过动脉(包括冠状动脉)血管把氧气需送到身体的各个器官。

血液,生生不息地流淌在生命的河流中。它们每天在体内流动的距离近2万公里,是北京到广州的5个来回;我们每个人的静脉、动脉和毛细血管网络的总长度接近10万公里,超过地球周长的2倍!

除了携带氧气的红细胞之外,血细胞中还有与免疫相关的白细胞,以及与凝血相关的血小板。氧气维系着我们每个人的生命,免疫让我们不受各种病原体的入侵,而凝血则能在我们受伤失血时及时启动止损和修复,保护我们肌体。

凝血就是血液由流动的液体状态转变为不流动的凝胶状态的过程,其实质是血浆中的可溶性纤维蛋白原交联成不溶解的纤维蛋白的过程,是生理性止血的关键环节。凝血过程在整个生物世界里是高度相似的,所有哺乳动物的凝血过程均涉及细胞(血小板)和蛋白质(凝血因子)成分。因为与多种非常严重甚至致命的疾病相关,人类的凝血过程得到了广泛和深入的研究。

当血管的内皮受到损伤时,凝血的机制会立刻被激活。血液暴露于内皮下空间会引发两个相对独立的过程:一个是血小板的活化,另一个是包括多种凝血因子的继发性凝血过程。这两个变化都会导致交联纤维蛋白的形成,使暴露于伤口周围的血液凝固。

血小板活化之后会立即在受伤部位粘附和聚集,并形成栓塞,这称为初级止血;与此同时,继发性凝血机制会像多米诺骨牌一样,接二连三地触发包括多种凝血因子的一系列反应,最终形成纤维蛋白链,从而加强血小板的初级栓塞,止住伤口处的流血,保住性命。

但是,在某些特殊情况下,即使血管没有受伤或者只是轻微受伤,凝血机制也会被触发,在体内形成血凝块(blood clot),这种栓塞(thrombosis)可能发生在静脉血管或动脉血管中。

静脉栓塞会导致身体受影响部位充血,比较常见的有深静脉栓塞(deep vein thrombosis,简称DVT),其表现之一就是所谓的“经济舱综合征”。而动脉栓塞(以及较少见的严重静脉栓塞)会影响供血并导致由该动脉供血的组织因缺血而受损甚至坏死。

动脉或静脉栓塞的碎片可以脱落成为栓子(embolus),进入血液循环后还可能在身体的其它部位造成栓塞,称为“血栓栓塞(thromboembolism)”。取决于它们发生的具体位置,栓塞可能会导致非常严重的后果,如卒中、心脏病发作,甚至死亡。

在发达国家里,每年每 1,000 个成年人中就会有 1~2 人发生栓塞。尽管确切数字尚不清楚,据估计美国每年有多达100万人发病,其中会有 6万~10万患者死于静脉血栓栓塞,而美国每年用于治疗栓塞及其引发的相关疾病的费用则高达 100 亿美元。

跟踪研究还显示,每 10 名发生过血栓的患者中就会有 3 名在 10 年内再次发病;在发生过深静脉栓塞的患者中,有三分之一到二分之一会出现长期并发症(称为“血栓后综合征”),例如受影响肢体的肿胀、疼痛、变色和脱屑等。

分子遗传学研究已经识别出了好几种增加血栓形成风险的遗传特征,也称为遗传性血栓形成倾向。美国的调查结果显示,大约 5% 到 8% 的人口会携带这些遗传特征中的至少一项,这些人栓塞的风险远高于一般人群,值得大家的重视。

由此可见,虽然凝血机制是保护生命之必需,但是如果凝血发生在错误的时间和地点却是严重有害健康,甚至会威胁生命。这就是血液的“两面性”在凝血和栓塞上的充分体现。

随着我们对血液的了解越来越深入,科学家们意识到,在体内没有受伤(或溃疡)的情况下,预防栓塞是有益于健康的,可以显著降低多种与栓塞相关疾病的风险。所以长期以来,抗凝血一直是医药研究的一个热门领域。

早期的突破源自1920年代的“甜三叶草病”。当时加拿大和美国中西部的牧民们饲养的牲畜里流行着一种神秘的怪病,引起很大比例的死亡,损失惨重。原本健康的牛和羊吃了当地生长的甜三叶草的干草之后出现了高比例的内出血死亡,被称为“甜三叶草病”。该病的高发季节是在气候潮湿的春夏,堆积的干草很容易发生霉变。

1933年冬天,一个名叫卡尔森的牧民用卡车载着100磅发霉的干草和一头死牛,到200多英里外的威斯康星大学寻求帮助。在那里,卡尔森找到了生化系的林克教授(Carl Link),把发霉的干草和死牛交给了他,还有一桶从病牛体内放出来的,不会凝聚的牛血。

经过6年的不懈努力,林克教授的团队终于在发霉的干草里发现了导致“甜三叶草病”的化学物质。原来,甜三叶草在霉变过程中,一种名为香豆素(Coumarin)的天然产物被氧化后生成了一种新的化合物,他们把这种新化合物命名为“二香豆酚(Dicoumarol)”。

二香豆酚有很强的抗凝血作用,导致吃了霉变干草的牲畜内出血而死。在此基础之上,林克教授的团队开始合成二香豆酚的衍生物,争取找到能快速抑制血液凝聚的新型化合物,用于开发灭鼠药。1948年,一个二香豆酚的衍生物作为灭鼠药成功上市销售。因为资助这项研究工作的机构还是威斯康星校友研究基金会,所以他们就把这个基金会的英文缩写(WARF)和香豆素的词根拼起来,命名这款灭鼠药为“华法林(Warfarin)”。

1951年的一个偶然事件,让有心的科学家看到了华法林用于抗凝血的安全窗口。一名美国陆军预备役军人吞下了大剂量的华法林试图自杀,被人及时发现后送到医院抢救。在医院接受维生素K的紧急治疗后,完全恢复了健康。有了这一例不应该发生的临床案例之后,华法林作为治疗性抗凝剂的临床研究小心翼翼地开始了,并于1954年被批准上市。刚刚上市一年,时任美国总统艾森豪威尔突发心梗,医生给他服用了华法林,逃过一劫,从此华法林声名鹊起,成为第一个抗凝血的重磅大药。

华法林上市25年之后的1978年,科学家终于弄清了华法林的抗凝机理,同时也解释了为什么维生素K能逆转华法林的功效:原来华法林是维生素K环氧化物还原酶的抑制剂,所以大剂量的维生素K可以逆转华法林的抗凝效果。

前面我们已经提到,初级止血机制是以血小板活化为标志的,而继发的次级凝血机制则包括多种凝血因子,像多米诺骨牌那样从上游一级一级地触发下游的连锁反应,最终形成相互交联的纤维蛋白。这种凝血的连锁反应在学术界被形象地称为“凝血瀑布(coagulation cascade)”,而目前已知的相关凝血因子则用罗马数字来表示,它们被激活后有序地协同作用,逐级放大信号,完成凝血过程。

在这些凝血因子中,因子II、VII、IX和X需要维生素K共同作用才能发挥凝血作用,而华法林刚好可以抑制维生素K的合成,除此之外,华法林还可以作用于另外两种凝血蛋白,其作用如同在“凝血瀑布”的多个位点设立了关卡,阻断了凝血信号,从而发挥抗凝作用。

“凝血瀑布”通常有两种不同的启动方式,一种是接触激活途径,也称为内在途径(intrinsic pathway);另一种是组织因子途径,也称为外在途径(extrinsic pathway)。以前认为凝血级联反应的两条途径同样重要,但现在已知启动凝血的主要途径是组织因子(外源性的)途径。

这两种不同的初始途径都会触发产生纤维蛋白的相同基本反应,殊途同归的关键是激活凝血酶(thrombin),也就是把凝血酶原转化成凝血酶。凝血酶原的激活在生理和病理凝血过程中是至关重要的,该过程的失衡会引起严重的健康问题,太低了会出现低凝血酶原血症(hypoprothrombinemia),太高了又会出现高凝血酶原血症(hyperprothrombinemia)。

凝血酶是一种丝氨酸蛋白酶(serine protease),它的功能是将可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白链,并催化许多其他与凝血相关的反应。早在1872 年,出生于现今爱沙尼亚的德国生理学家亚历山大·施密特(Alexander Schmidt)根据他对纤维蛋白原和纤维蛋白的研究结果,就提出了凝血酶的猜想,认为存在一种将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的酶。1894 年,荷兰生理学家皮克尔哈林(Pekelharing)发现了凝血酶原,证实了施密特的猜想。

到了1990年代,随着凝血酶在“凝血瀑布”的中心作用被确认之后,研发凝血酶抑制剂就成了抗凝血药物研发的热门领域。

其实,大自然早就进化出了具有极强抗凝血效果的凝血酶抑制剂。1884年英国科学家约翰·海克拉夫特(John Haycraft)发现的水蛭素(Hirudin)就是一款天然的凝血酶抑制剂。

水蛭,俗称蚂蝗,是一种以吸取哺乳动物的温血为生的软体动物。水蛭能分泌一种具有抗凝血特性的化学物质,以保证刺破宿主的皮肤后血液不会凝固,这样它就能持续不断地从伤口吸取宿主的血液。1950 年代,水蛭素被分离和纯化,但是其结构直到 1976 年才完全确定。随着生物工程技术的进步,基因重组水蛭素的生产成为可能,为这一组新药的开发铺平了道路,导致了一些基于水蛭素的抗凝药物的成功开发和营销。

还有一类天然来源的抗凝血药物,是来自动物肝脏的肝素(Heparin)及其降解产物——低分子量肝素(Low Molecular Weight Heparin,简称LMWH)。[1]

水蛭素和肝素药物的出现为抗凝血治疗提供了新的选项。传统药物华法林因为作用不够专一、疗效不易掌控,还有一些常见的风险因素,需要做常规抗凝监测和剂量调整,适用范围受到限制。水蛭素和肝素药物都是生物制品,需要静脉或皮下注射,也在一定程度上影响了临床应用。

直接凝血酶抑制剂,尤其是口服小分子直接凝血酶抑制剂的出现揭开了预防性抗凝血治疗新的一页。

在大多数情况下,血栓的形成是很准确难预测的,但是长期的临床观察和基础医学研究发现了不少风险因素和关联性的病症,房颤就是其中之一。

心房颤动(atrial fibrillation),简称房颤,是临床最常见的心律失常之一,其特征是心房的快速和不规则搏动。在2020 年,全球有 3300 多万人出现过房颤。房颤通常以短暂的异常搏动开始,随着时间的推移变得更长或持续。它也可能始于其他形式的心律失常,例如心房扑动,然后转变为房颤。

房颤发作时可以是无症状的,但不少患者会出现心悸、昏厥、头晕、气短或胸痛等症状。由于在房颤发生时,心房失去了正常的收缩功能,血液容易瘀滞在心房进而形成血栓,当血栓脱落后随着血液流动并会堵塞通向大脑的血管,缺血性卒中(也就是我们常说的“中风”)就随之发生了。房颤与心力衰竭、痴呆和卒中的风险是直接相关的。据统计,患者每年有5%的风险诱发卒中,也比非房颤患者高出5倍,是危害人类健康的主要杀手之一。

目前中国房颤预防的现状堪忧,诊断比例低,接受规范抗凝治疗的患者比例更低,与欧美国家相比存在较大差距,值得大家关注。根据最新的调查数据,[2] 中国大约有 800万房颤患者,其中男性和女性的患病率分别从 45~54 岁年龄组的 0.8% 和 0.6% 增加到 75 岁以上年龄组的 5.4% 和 4.9%,而且只有 6.0% 的高危房颤患者接受了抗凝治疗。为此作者呼吁“迫切需要大规模的努力来减少房颤带来的不良后果”。

房颤的预防主要侧重于控制危险因素和改变生活方式,例如减肥、戒烟、戒酒和锻炼身体等等,高风险人员可以在医疗保健专业人员的指导下进行管理和调节。

抗凝治疗是房颤卒中预防的核心策略,可显著降低卒中的风险。除了卒中风险低或内出血风险高的人群外,对于大多数房颤高危人群,医生都会推荐抗凝治疗,这跟房颤症状的出现与否并非严格相关。

2008年,第一个小分子口服凝血酶抑制剂达比加群酯(Dabigatran)在欧盟上市,2010年在美国获批,2013年又在中国成功上市(商品名Pradaxa,泰毕全),用于降低非瓣膜病房颤患者的卒中和全身性栓塞风险。这是一款由德国制药公司勃林格殷格翰研发的创新药物,是继华法林之后的又一次重要突破,引起了大家的广泛关注。美国著名的《大众科学》杂志提名达比加群酯为2010年全球十大科技成果之一。[3]

临床医学研究结果显示,达比加群酯的抗凝疗效在多个临床适应症中发挥作用,与华法林或抗血小板药物相比能更有效地降低房颤引起的卒中、骨科手术后继发性的静脉血栓、急性冠脉综合征等栓塞性疾病的风险,也不易受食物或药物的影响,不需经常验血监控凝血指数(INR),提供了可预测而稳定的抗凝血效果。

在一项代号为“RE-LY”的临床研究中,共纳入了44个国家的18,113名具有卒中风险的房颤患者,随机分组对比达比加群酯与华法林对房颤患者的抗凝疗效。[4] 这些受试者被分为三组,分别接受固定剂量的达比加群酯110毫克(低剂量)或150毫克(高剂量)治疗,或接受调整剂量的华法林治疗。其结果显示,“与华法林相比,接受 110 毫克剂量达比加群酯的受试者的卒中和全身性栓塞发生率大致相当,但出血事件发生率较低;而接受150 毫克剂量达比加群酯的受试者则显示了更低的卒中和全身性栓塞发生率,但出血发事件生率相似。”

在随后发表的许多真实世界的荟萃分析也一致显示,在非常严重的颅内出血(intracranial hemorrhage,缩写ICH)风险问题上,达比加群酯具有更好的安全性。[5]

目前,美国心脏协会(American Heart Association)更多推荐口服凝血酶抑制剂,而不再是传统的抗血小板药物,比如阿司匹林,或者特异性不够的传统抗凝药物,比如华法林。

与传统的抗凝血药物一样,达比加群酯也要面对血液的“两面性”。一方面,达比加群酯的使用,会使患者的血液不易凝固,从而降低因为凝血而产生的健康风险;但是另一方面,服用抗凝药物的房颤患者和常人一样,在日常生活中可能出现外伤、车祸以及需要进行急诊手术等意外情况。在这些紧急情况下,如果血液不易凝固,就会给抢救造成困难,需要能够迅速逆转抗凝效果的手段或药物。

为此,勃林格殷格翰公司开发了达比加群酯的特异性逆转剂——依达赛珠单抗(Idarucizumab)。

“逆转剂”这个概念,与中国传统文化中“解药”的概念是很类似的,它可以在短时间内有效逆转达比加群酯引起的抗凝作用。也就是说,在紧急情况下,依达赛珠单抗可立即、安全和持续地逆转达比加群酯的抗凝作用,解除了医生对口服抗凝药在紧急情况下无法快速逆转抗凝作用的顾虑,较好地满足了这一非常特殊,却又十分迫切的临床需求,让更多患者有机会接受抗凝治疗预防脑卒中。

科学家们把达比加群酯的衍生物经过处理后给小鼠接种,引起免疫反应,然后提取出最适合的抗体,经过一系列加工和处理获得了一种人源化抗体的片段(Fab),也就是依达赛珠单抗(idarucizumab)。

临床研究的结果显示,长期服用达比加群酯的受试者,无论是出现无法控制或危及生命的出血(如胃肠道或颅内出血),或是需要介入性紧急手术和干预,接受注射依达赛珠单抗数小时内可恢复凝血功能,中位时间1.6小时后即可开始手术治疗。在90天的随访期间,大多数受试者重新开始抗血栓治疗,并没有出现严重的不良反应。[6]

2015 年依达赛珠单抗首先在美国和欧盟获准用于医疗用途。2019年依达赛珠单抗(商品名“泰毕安”)在中国也正式上市,使达比加群酯成为目前中国大陆唯一拥有特异性逆转剂的口服抗凝剂。

这个特异性逆转剂的出现,还解决了一个很特殊的医学难题。一些等待器官移植的患者,如果正在接受抗凝血治疗的话是不能马上接受手术的,必须停止抗凝血治疗,等到凝血功能恢复之后才能接受移植。但是可移植的器官来源是不确定的,一旦出现又必须立刻手术。可以快速起效的依达赛珠单抗很好地解决了这一难题。患者在等待期间不必暂停抗凝治疗,可以继续服用(或改用)达比加群酯,在手术之前几个小时内接受注射依达赛珠单抗,逆转达比加群酯的作用,让凝血恢复正常就可以上手术台了。

依达赛珠单抗在欧盟刚刚上市没多久,波兰比亚威斯托克医科大学医院的急症室接受了一位突发严重胸痛的主动脉瘤患者,需要紧急手术。[7]但是患者长期接受抗凝血治疗,外科医生担心术中出血不止,拒绝进行手术。幸运的是,参加会诊的心内科医生了解到患者使用的是达比加群酯后,知道医院的药物储存冰箱中有达比加群酯的特异性逆转剂,于是立即给患者注射了依达赛珠单抗。仅30分钟后,患者就被转至心外科手术室,成功接受了主动脉瓣植入的大手术。术后住院三周,患者的血流动力学稳定,便转至康复中心,在出院时又重新恢复了达比加群酯的凝血治疗。如果没有效果立竿见影的特异性逆转剂,这样皆大欢喜的结果是难以想象的。

回顾口服抗凝药研发的历史,我们对血液 “两面性”的认识在不断地加深和全面。从早先试图研发没有内出血风险的抗凝药,到接受出血风险,同时积极研发特异性的“解药”—逆转剂,使医护人员能够更加灵活地把控与凝血和防栓塞相关的各种风险,让生命之河流淌不息。

[1] 详见拙著《新药的故事2》,第五章“依诺肝素的前世和今生”

[2] Xin Du, Lizhu Guo, Shijun Xia, Jing Du, Craig Anderson, Hisatomi Arima, Mark Huffman, Yiqiang Yuan, Yang Zheng, Shulin Wu, Xuefeng Guang, Xianhui Zhou, Hongbo Lin, Xiaoshu Cheng, Jianzeng Dong, Changsheng Ma, “Atrial fibrillation prevalence, awareness and management in a nationwide survey of adults in China”, Heart, 2021, 107, 535–541. doi:10.1136/heartjnl-2020-317915

[3] Pop Science: Your Guide to the Year in Science 2010 http://www.popsci.com/science/article/2009-12/feature-your-guide-year-science-2010.

[4] Connolly, SJ, Ezekowitz, MD, Yusuf, S, Eikelboom, J, Oldgren, Parekh, A, Pogue, J, Reilly, P, Themeles, E, Varrone, J, Wang, S, Alings, M, et al. “Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation”, New Engl. J. Med., 2009, 361, 1139-1151.

[5] Blin, P, Dureau-Pournin, C, Bénichou, J, Cottin, Y, Mismetti, P, Abouelfath, A, Lassalle, R, Droz, C, Moore, N, “Comparative Real-Life Effectiveness and Safety of Dabigatran or Rivaroxaban vs. Vitamin K Antagonists: A High-Dimensional Propensity Score Matched New Users Cohort Study in the French National Healthcare Data System SNDS”, Am. J. Cardio. Drugs, 2020, 20, 81–103.

[6] Pollack CV, Reilly PA, Eikelboom J, Glund S, Verhamme P, Bernstein RA, et al. (August 2015). “Idarucizumab for Dabigatran Reversal”. New Engl. J. Med., 2015, 373(6), 511-20.

[7] Anna TK, et al. “Successful use of Idarucizumab as a Reversal Agent for Dabigatran in a Patient with Acute Dissected Aortic Aneurysm.” Pol. Arch. Intern. Med., 2017, 127(1), 68-70.

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区