点击关注我们

有观点,有态度

这是医业观察公众号的第1131-2期文章

作者:lizimo

来源:我是建设者 公众号

Omniome何方神圣

Omniome,从字面上理解,是否可以翻译成“万能组”。公司成立于2013年,位于圣地亚哥,现有员工 120 多人,包括 100 名研发人员。公开数字显示,公司创立之后募资超过1.45亿美元,公司的股东列表中也出现了中国投资者的身影,包括德诚资本、高领投资,南丰产业资本等。Omniome的测序平台目前还处于测试阶段,预计在2022 年可以抢先体验,在2023 年进行广泛的商业化。值得一提的是,Omniome还没有真正的商业团队,收购费用中的2亿美元的里程碑付费,也是基于团队是否能够将其测序技术产品化并成功推向市场(这是否在一定程度上提示了PacBio对于其技术的信心程度?)。

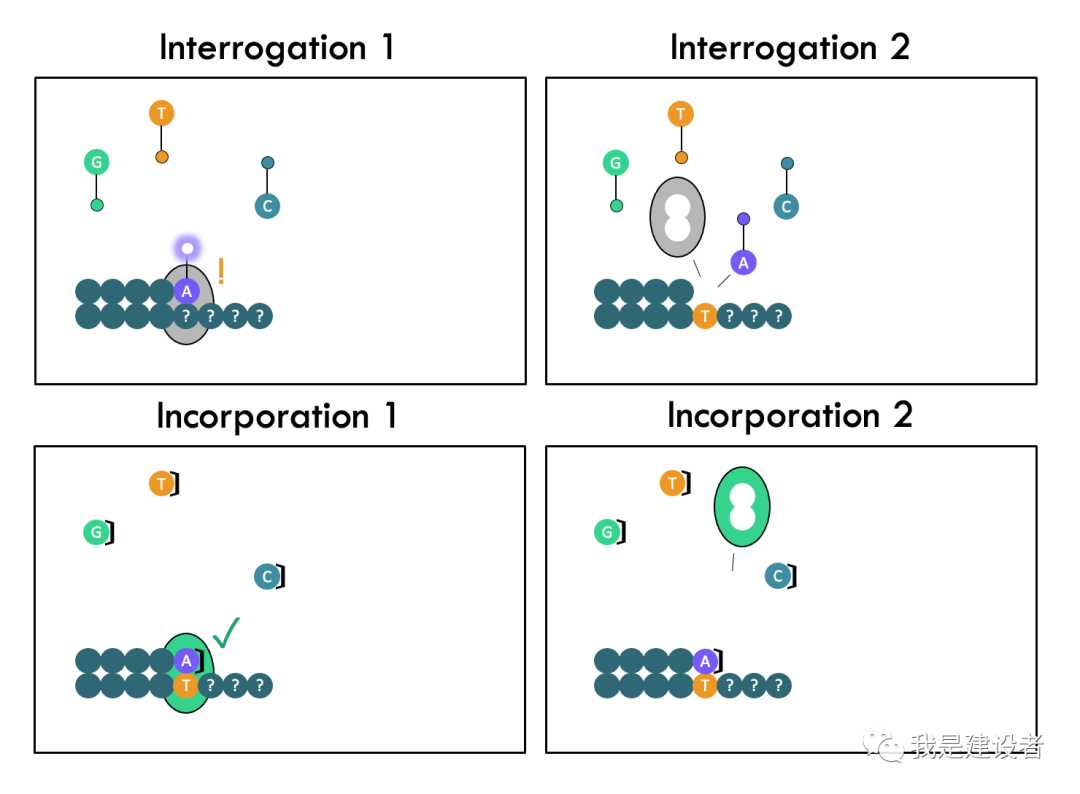

Omniome平台采用了一种结合测序SBB( Sequencing by Binding)的化学方法,实质上是对于SBS化学体系的微调,通过利用聚合酶的自然匹配能力和核苷酸和 DNA 匹配的精确性,具有更高的灵敏度,更低的成本(运行时间缩短,每次运行更多的样本)。SBB技术的准确度更高,甚至比SBS超过一个数量级(现阶段还看不到公开的数据,PB据称拿大量样本进行了测序验证,外界并无法客观评判)。该公司创始人在2018 年向美国化学学会杂志上发表过一篇文章展示了其技术细节,通过检测 DNA 片段与金属表面的结合来发挥作用,金属表面会根据序列产生不同的电信号。但最初的创始人已经不在公司了,估计现行检测方案与 2018 年有很大不同。

Omniome既是Illumina的邻居,更是Illumina培养的“纳小”。除了基于Illumina SBS改进微调的化学体系,创始人Kandaswamy “Swamy” Vijayan先前为Illumina工作(Swamy也是很“传奇”的人物,他的经历后续也是很值得写一写),而现在的核心团队成员也有从Illumina走出来的。总裁 Richard Shen(去年加入 Omniome 担任首席产品官员,今年早些时候晋升为总裁)在Illumina工作了16年,在那里担任过多个副总裁级别的职位,2016 年离开时担任肿瘤研发副总裁(之前文章也提到过,Henry 在 2017 年 1 月离开 Illumina 之前也担任过多个职位,最终担任执行副总裁、首席商务官。)两人在Illumina的时候就是一起共事,相互比较了解(这种关系对于这次收购一定是起到了助力),此次并购对于两人只能说是重聚。

另外要提的是,公司负责研发的高级副总裁Andrew Sparks之前在诸多NGS相关公司工作过,如罗氏、Ariosa Dx、Complete Genomics、Affymetrix等,活生生一部行业发展活字典。

为什么要收购?

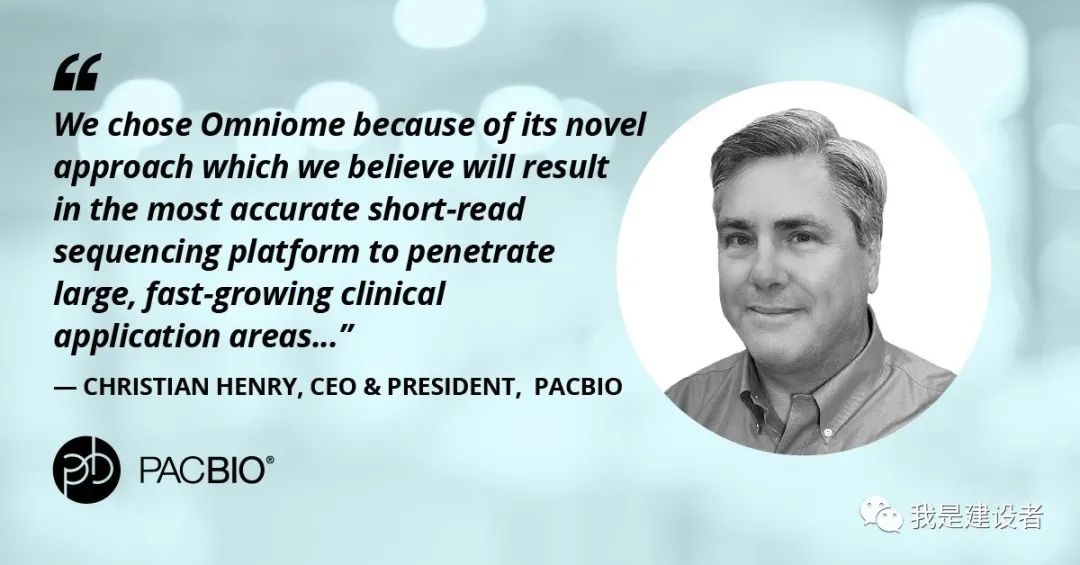

PB收购Omniome,直觉理解,意图很明显,主流的技术路线上长短结合,为客户提供更全面的解决方案,少一些被动多一些机会。短读长测序已经成为科研临床等不同应用的金标准,这样的市场机会短期内很难被长读长包括PB的HIFI测序所取代。同时,有一些应用天然地更适用于短读长测序来解决,包括基于血液检测的NIPT、肿瘤液体活检(早筛及MRD)等。所以要侵占有这些市场最简单的方法就是拥有一家短读测序公司。

Henry提出的公司战略一个支柱就是增强HIFI测序的临床应用,优先推动长读长在罕见病诊断方面的临床转化。收购以后,PB公司成为了一个技术流程更全面的测序公司,同时可以在长读测序和短读测序上发力。这将能充分满足市场的大部分临床需求,无疑会进一步催化市场,有可能会改变基因组学的格局。对于PB公司的投资者来说,从长期发展的角度来讲,TAM及公司的可能价值会提升,这也不难回答为什么收购新闻发布当天股价上行。

Omnione 虽然在开发测序技术上得到了验证,但产品化和商业化明显不足,而PacBio 拥有十几年所积累的产品化经验,自然是可以形成合力的。而且Henry在着力组建并扩张的销售、市场及客户支持体系也无疑是有有益的(PB公司俨然成了Illumina的后花园,这大半年从Illumina招募至少15个总监级别以上的员工,但狂热招聘输出这种事哪个公司没有呢)。

SBB的工作原理与SBS多少比较像,可以产生更准确的读长,但由于碱基查询和和核苷酸掺入步骤是分开的,因而又与 SBS 完全不同。专业的技术大拿可以来评论SBB技术对于PB持续开发Sequel平台可能的帮助,但是不是能够有助于提高 Pacbio 原始读取的准确性。收购最直接的结果就是获得了相关的 IP,允许 PB 使用可能的基础储备实现长度测序的突破。(有时候技术授权也不见得便宜,况且收购还收获了一批研发人员。)同时,据称Omniome公司所有人在被收购后都可以留任。

软银等老伙伴在此次收购中也是很支持,PB此次收购通过PIPE的方式,新增股份吸引融资用于收购,并未对现金流及财务数字造成太大的影响,因此对于后续发展依然保持比较高的灵活性,资产负债表也不会太难看。

在公司对外的宣传上,PB一直在讲一个观点,就是更高的准确率。SBB由于可以实现Q40,远超市面上常见的SBS Q30。于是,公司就借此发力,不管是短读测序还是长读测序,SBB和HIFI都是可以实现更高更精准的基因组信息。(为了说服人,也是有点牵强。)

收购会带来什么

交易预期在8月底9 月初完成,而能否完成将部分取决于联邦贸易委员会是否认为此次收购,是否认定其具有反竞争性– Illumina在这方面真是踩了不少坑。

即便成功完成交易,大家的关注点普遍还在于PB怎么样去整合管理Omniome。历史上很多测序初创公司被收购以后就销声匿迹了(这方面罗氏做的最好!)。PB一定是从Omniome那里看到了自己能受益的地方,除了可能的市场机会,技术层面如何协同是一个关注点。在同期的新闻稿里,PB声称会与invitae加强合作,嵌入Omniome的技术,联合打造一款中等通量生产级的HIFI测序仪。但Omniome大概率会成为PB产品组合中的一款产品,那就变成了8个亿投资构建了一个短读长测序的全新部门,这样就偏离了Henry在HIFI测序战略上的野心,也就昭示了长读长应用并没有像某些人所说的那么快(不能这么打脸)。

在电话会中,Henry 表示Omniome 已经有一个工作仪器,尽管该公司的仪器已准备好进行 beta 计划的发布,但 PacBio 计划稍微加大力度并添加自己的功能,包括改进工业设计和用户界面。虽然测序化学“非常有效且非常强大”,但 PacBio 将努力调整聚类以优化每个流动池的读数数量,并将应用其在酶学、表面化学、染料和光学以及生物信息学方面的知识。

PB一直在强调准确率是差异区分点,总体上来说,更高的准确率总是好的,但也不意味着所有的应用都要追求更高的准确率,这也不是与Illumina相比最重要的点。有些应用对于准确率关注度比较高,更高就意味着更好,但许多应用里Q30就足够了。从这一点上来看,Omninome相比其他测序平台的差异化并不是很清楚。许多用户可能对于成本、速度、灵活性、高通量的考虑会更突出,而不是仅仅高出一些准确率。(当你的产品真的好的时候,你的用户会忍不住帮你去宣传,关键是要知道用户需要什么。)你认为有其他一些点是可以突出技术的差异化吗,欢迎评论留言。回到上面讨论的点,如果PB能加速整合平台,既可以做长读长又可以做短读长,这些都比仅仅高出一些准确率的短读长测序更有看点,那8亿美元的价值就能充分体现出来了。

长远来看,PacBio 希望实现更快的增长,但尚未与 Illumina 并驾齐驱。而且,Omniome的商业化至少还有两三年的间隔,随着Singular,MGI,ONT等接连上市,Genapsys、Element等蠢蠢欲动,预示着未来两三年的测序市场格局会有较大的变数。

现在的大部分NGS应用是基于Illumina的平台开发的,如果未来短读测序平台出现了多个选项,涉及要检测体系的验证,转换测序平台可能是个问题。对于LDT检测来说,如果新平台成本更低还是有更换的动力的,实验室要不要重新做验证以及这个转换的难度就取决于实验室的规模,同时在开发中的检测体系相比已经批准的要更容易切换。如果真的如公司所说,SBB能够指数级提升检测灵敏度LOD,同时COGS更低,那么一些大型玩家可能会考虑切换平台。现在来讲,规模经济下的成本边际竞争还是很激烈的。

后续有哪些看点

PB推动HIFI测序用于罕见病的临床诊断还是在稳步前进,对于长读长WGS的胚系应用来说,我相信才刚刚开始。PB前一段时间也是终于和行业翘楚Rady Children’s Institute for Genomic Medicine建立合作,有一点的启示。但至于是否能看到PB所讲的HIFI测序帮助实现67%的诊断率,还是要等更多的临床效用数据发表。

此次收购强调的SBB 卓越准确性,可能也需要在更多客户手中看到真实数据之后才能做出判断。许多测序技术都吹捧在 alpha/beta 测试中具有很高的准确性,但到了客户手中还需要一定的时间才能赶上(不可否认,这方面ONT是个代表)。

上面提到平台转换需要数年时间,这会是一个渐进的过程,但个人认为它会在2023 年开始成为多米诺骨牌。如果根本就不需要区分短读长和长读长,来什么测什么,从ASO到mRNA疫苗到完整染色体,成本足够可以接受,使用足够方便,那个时候才真的是基因组时代了。

作者:lizimo

来源:我是建设者 公众号

The End

文章仅代表作者本人观点,与医业观察立场无关。文章图片均来源于网络,如有侵权,请联系作者删除,欢迎联系小编。 @今日话题

欢迎点击关注公众号

喜欢就点个赞和在看吧!

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区