相关成果发布会于12月24日在上海举办,中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉,复旦大学附属中山医院副院长周俭,复旦大学附属中山医院肝脏外科副主任孙惠川,复旦大学附属中山医院肝外科主任医师杨欣荣,华大集团联合创始人、董事长汪建,华大集团首席执行官、华大生命科学研究院院长徐讯、华大集团执行副总裁、长三角首席代表杨爽,华大研究院超级细胞研究所所长刘龙奇、华大研究院精准健康研究所所长金鑫,华大研究院上海分院院长吴逵等出席会议。

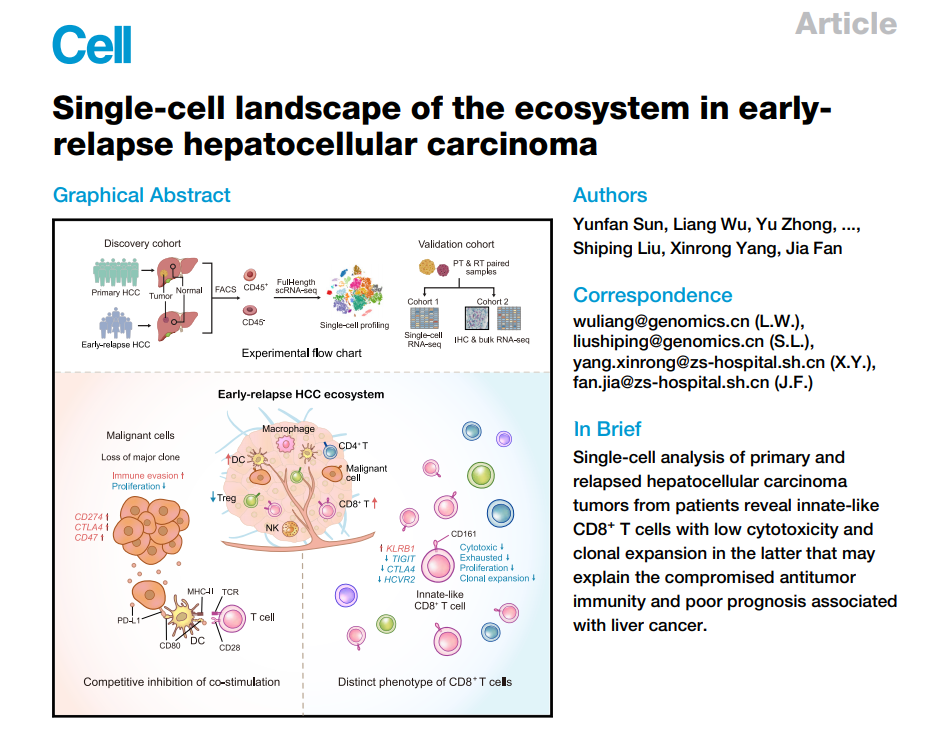

发布会上,樊嘉院士在介绍该研究成果时提到:肿瘤治疗进入免疫时代,但有关肿瘤免疫机制的认识还不足,这项研究深入解析免疫微生态的演化在促进肿瘤进展中的机制,在临床实践中对肝癌免疫治疗、联合治疗,以及新药研发都具有重要的指导意义。樊院士同时期待中山医院与华大继续合作应用最新技术,更深入探索肿瘤未知的机制。

汪建进一步强调了华大在组学技术的创新突破,对认知生命、认知疾病发生发展的重要作用。尤其是单细胞、时空组学技术的突破,将进一步变革对不同肿瘤生物学机制的理解,更期待科学技术与临床应用的紧密结合,取得更多研究成果,助力提升精准医学水平。

原发性肝癌(简称“肝癌”)的发病率在我国恶性肿瘤中位居第四位,死亡率第二位,是最为恶性的肿瘤之一。手术切除是目前肝癌治疗的首选方式,但其术后5年内复发率高达60%-70%。肝癌术后复发是影响患者长期生存的主要原因,因此,探索肝癌的复发机制,解析复发肝癌的免疫微环境,进而寻求有效的靶向免疫干预策略,已成为进一步提高肝癌病人总体生存率的重要研究方向之一。

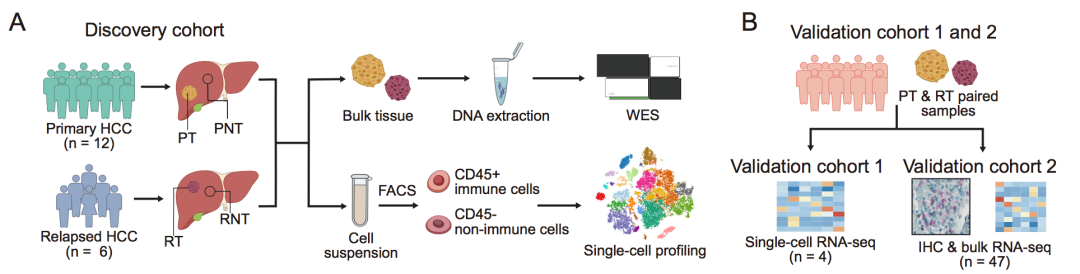

本研究通过对12例原发肝癌和6例早期复发的肿瘤及癌旁组织的单细胞全长转录组测序,从肿瘤微环境中的细胞类型分布、状态和表达特征等方面系统地比较了原发与复发肝癌的差异,描绘了复发肝癌中独特的肿瘤微环境。

研究设计示意图

研究设计示意图

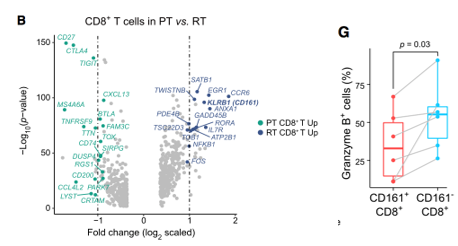

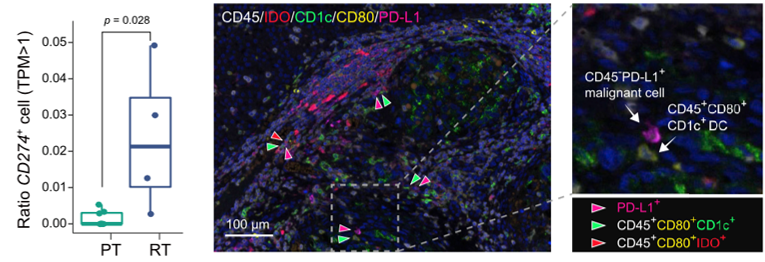

研究团队通过比较发现虽然主要免疫细胞类型在原发和复发肝癌中的均能检测到,但复发肝癌组织中有较多树突状细胞(Dendritic cell,DC)和CD8+ T细胞,而调节性T细胞比例较低。这些免疫组成的差异在4例配对原发和复发肿瘤的单细胞数据和47例配对的原发和复发肿瘤组织免疫组化染色结果中得到进一步的验证。

深圳华大生命科学研究院副研究员,文章的共同第一作者吴靓博士介绍到,复发肿瘤中看似非“典型免疫抑制”的微环境并未能给复发肝癌带来良好的预后。因此,研究人员进一步对CD8+ T细胞进行了比较分析,发现复发肝癌中的CD8+ T细胞并不像在原发肿瘤中的那样处于典型的耗竭状态,而是以高表达KLRB1(CD161)为主要特征,处于一种固有细胞样、低杀伤、低克隆扩增的状态。并且通过生存曲线分析发现处于该状态的细胞的富集与肝癌的不良预后相关联。

更多华大基因、生命健康领域信息

扫描二维码,了解更多

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区