未经授权,不得转载

艾氯胺酮的不对称合成研究进展

Recent Progress in Asymmetric Synthesis of Esketamine

郭明清1,廖宗权2,石 莹2,陈永盛1,2,周海峰1*

(1. 三峡大学生物与制药学院,天然产物研究与利用湖北省重点实验室,湖北宜昌 443002;

2. 宜昌人福药业有限责任公司,湖北宜昌 443002)

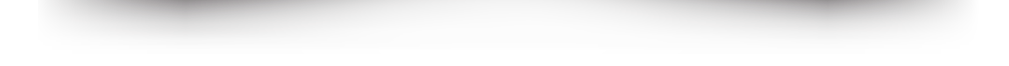

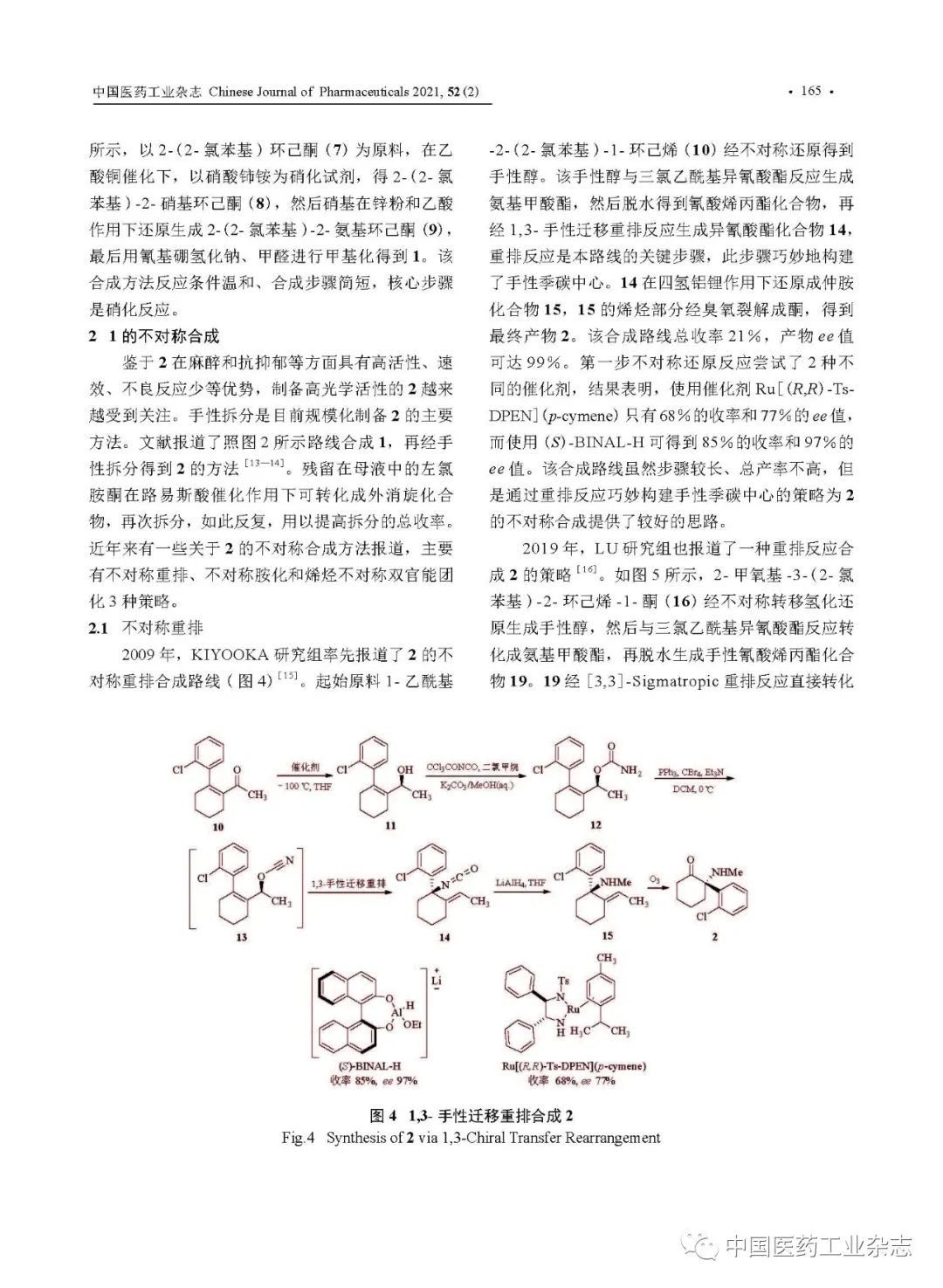

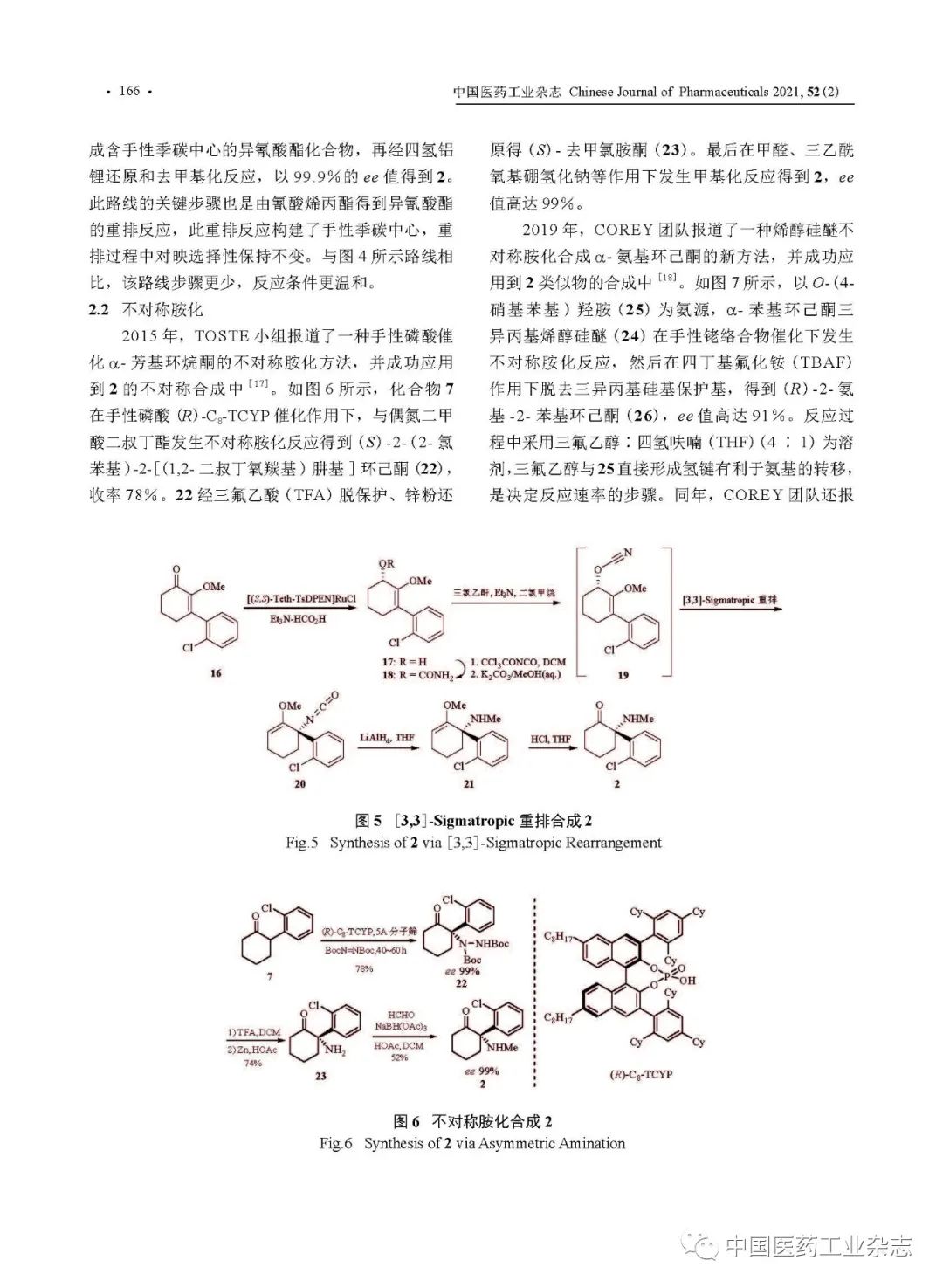

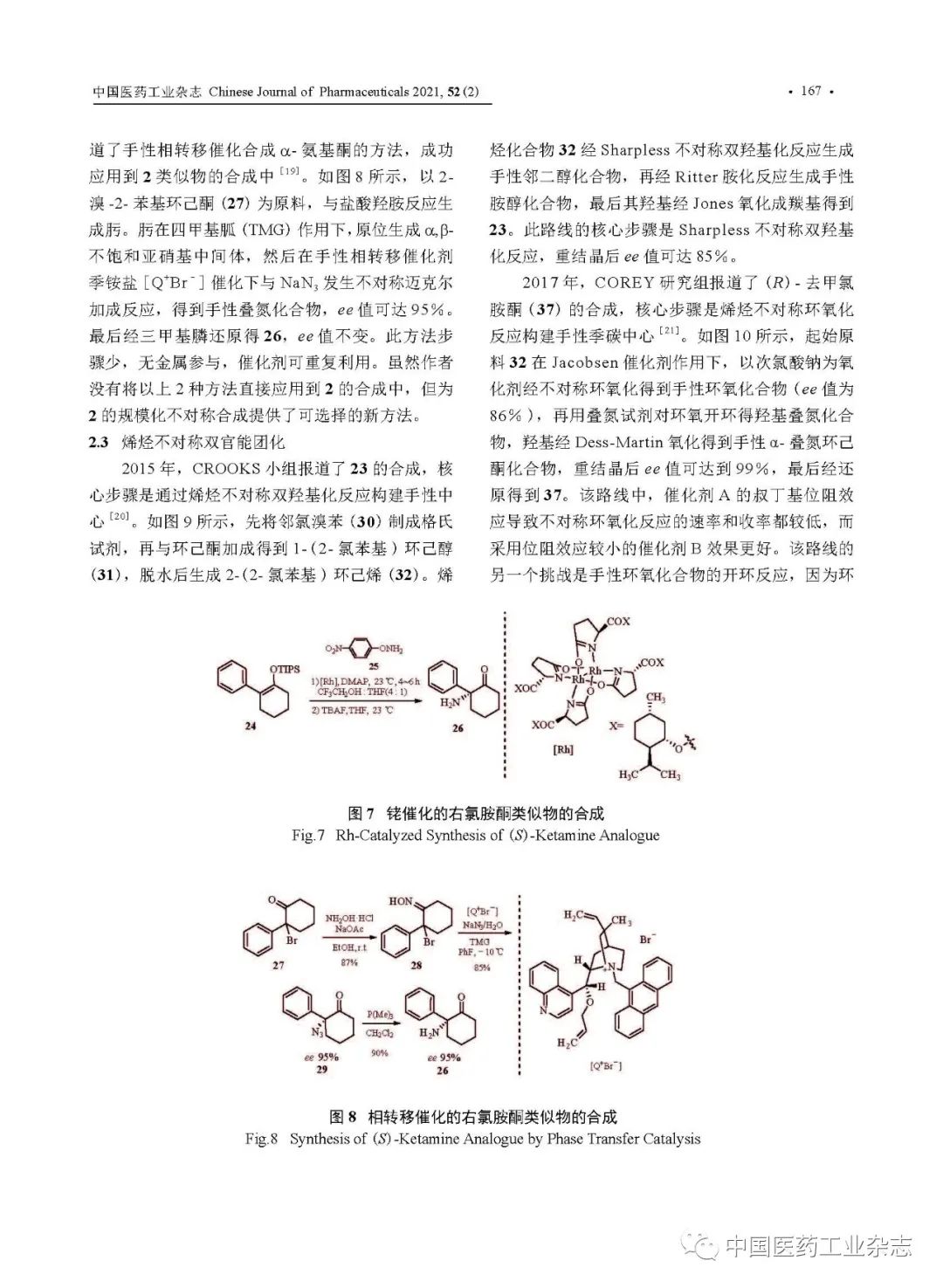

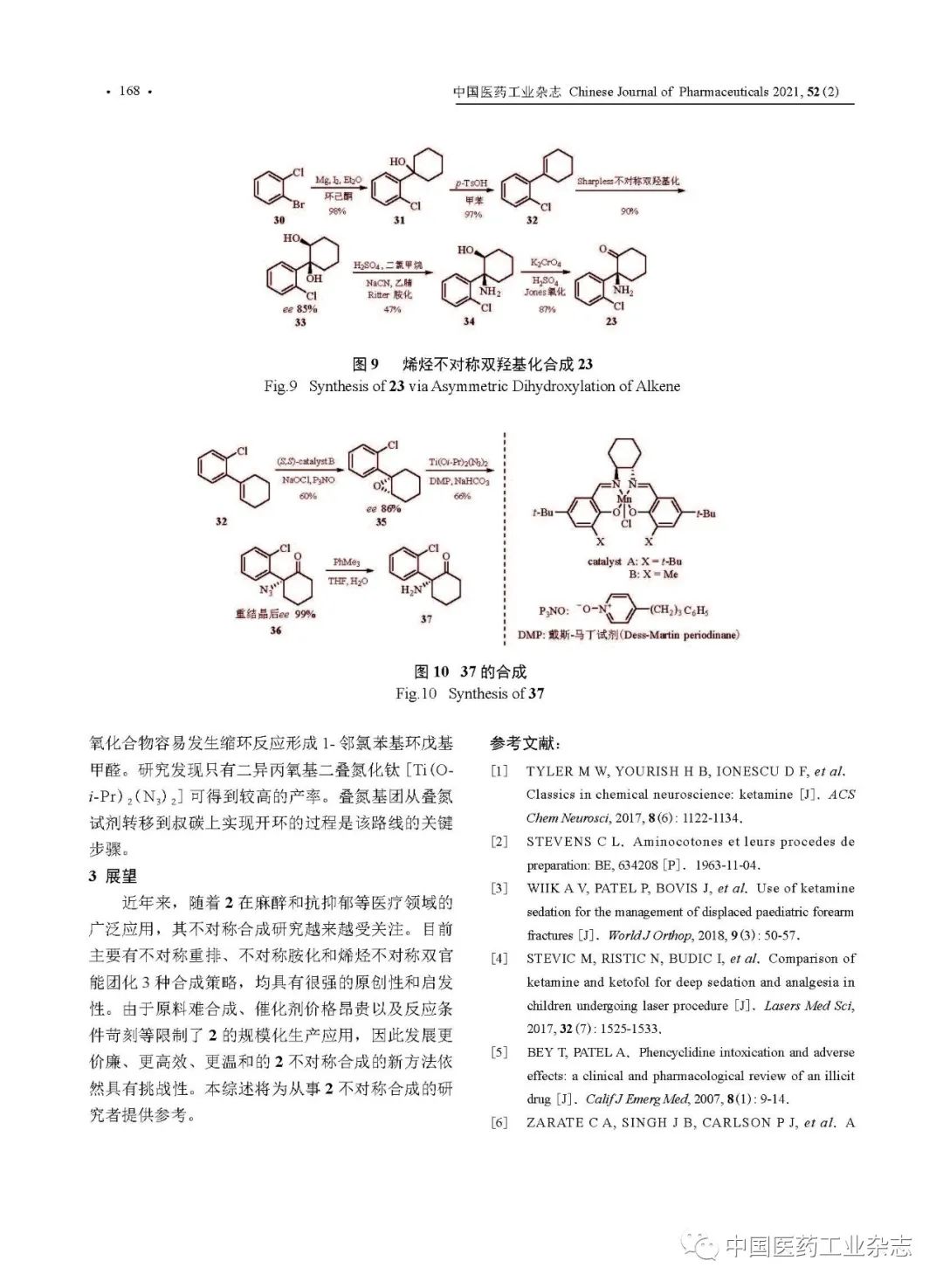

摘要:麻醉药物氯胺酮的单一异构体艾氯胺酮已作为抗抑郁药物上市,其不对称合成研究是近年来合成化学家研究的热点。本文总结了不对称重排、不对称胺化和烯烃不对称双官能团化 3 种合成艾氯胺酮的策略,为从事艾氯胺酮不对称合成的研究者提供参考。

关键词:艾氯胺酮;去甲氯胺酮;麻醉药物;抗抑郁药;不对称合成

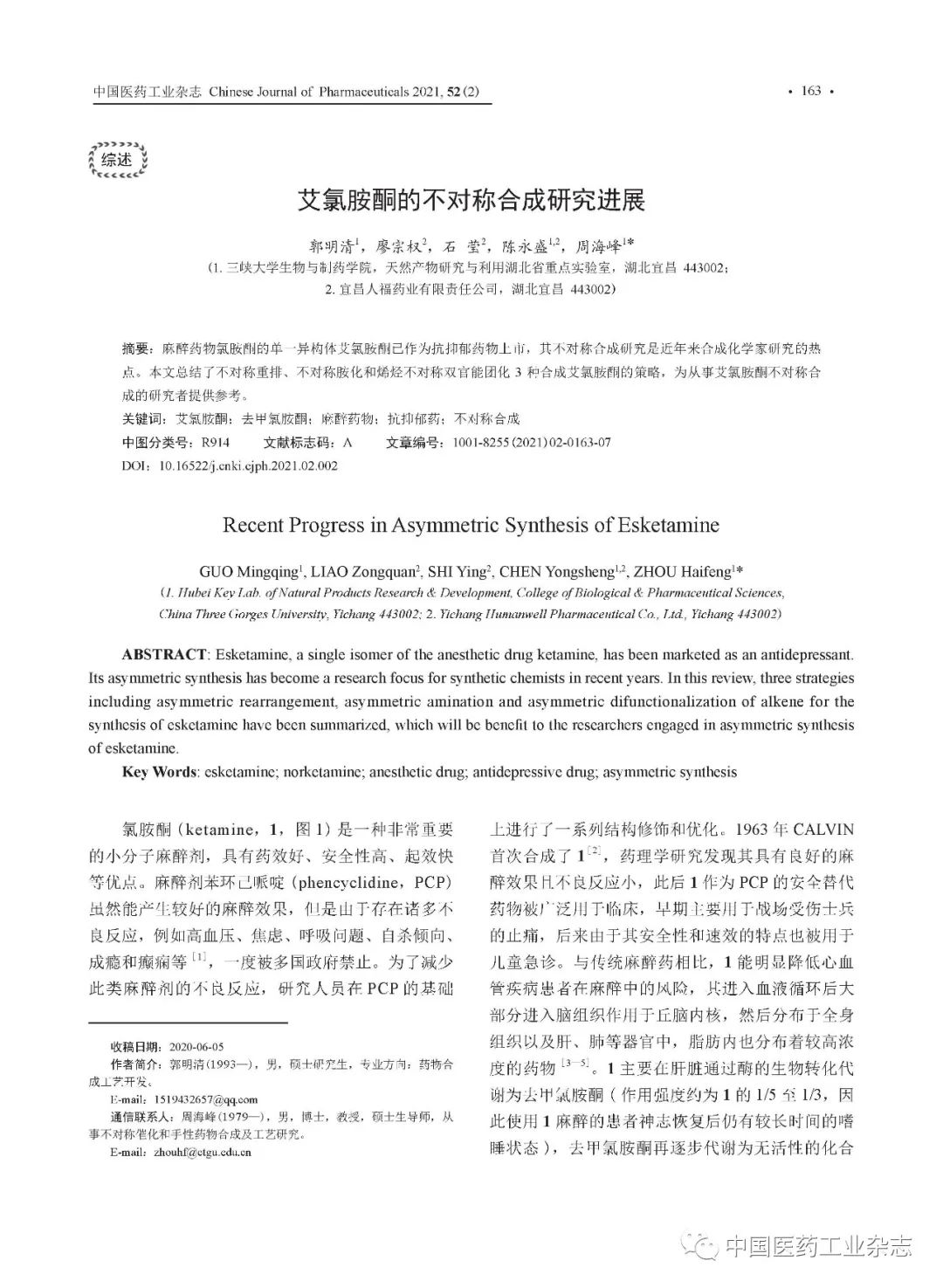

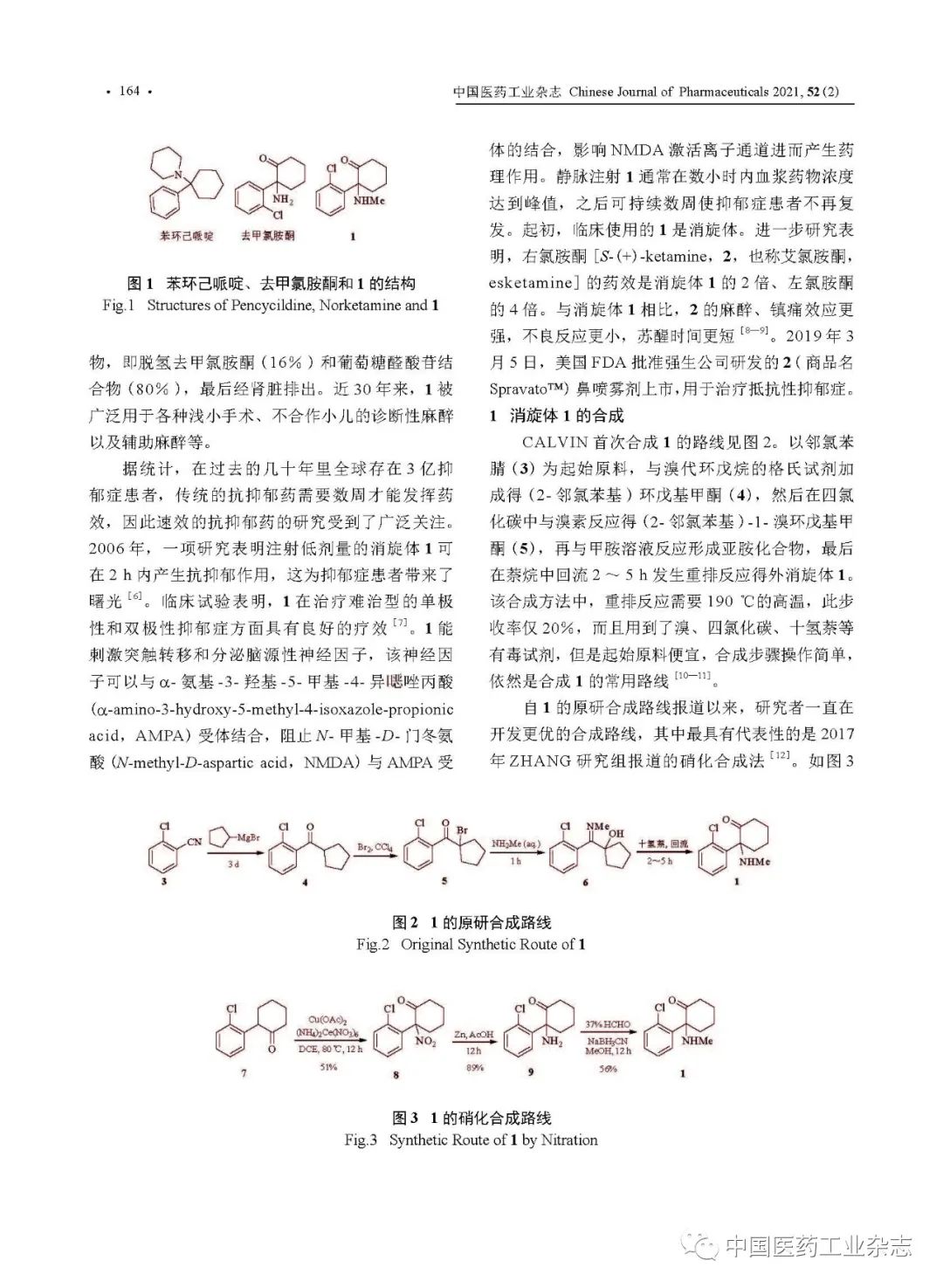

氯胺酮(ketamine,1,图1) 是一种非常重要的小分子麻醉剂,具有药效好、安全性高、起效快等优点。麻醉剂苯环己哌啶(phencyclidine,PCP)虽然能产生较好的麻醉效果,但是由于存在诸多不良反应,例如高血压、焦虑、呼吸问题、自杀倾向、成瘾和癫痫等[1],一度被多国政府禁止。为了减少此类麻醉剂的不良反应,研究人员在PCP 的基础上进行了一系列结构修饰和优化。1963 年CALVIN首次合成了1[2],药理学研究发现其具有良好的麻醉效果且不良反应小,此后1 作为PCP 的安全替代药物被广泛用于临床,早期主要用于战场受伤士兵的止痛,后来由于其安全性和速效的特点也被用于儿童急诊。与传统麻醉药相比,1 能明显降低心血管疾病患者在麻醉中的风险,其进入血液循环后大部分进入脑组织作用于丘脑内核,然后分布于全身组织以及肝、肺等器官中,脂肪内也分布着较高浓度的药物[3—5]。1 主要在肝脏通过酶的生物转化代谢为去甲氯胺酮( 作用强度约为1 的1/5 至1/3,因此使用1 麻醉的患者神志恢复后仍有较长时间的嗜睡状态),去甲氯胺酮再逐步代谢为无活性的化合物,即脱氢去甲氯胺酮(16% ) 和葡萄糖醛酸苷结合物(80% ),最后经肾脏排出。近30 年来,1 被广泛用于各种浅小手术、不合作小儿的诊断性麻醉以及辅助麻醉等。

据统计,在过去的几十年里全球存在3 亿抑郁症患者,传统的抗抑郁药需要数周才能发挥药效,因此速效的抗抑郁药的研究受到了广泛关注。2006 年,一项研究表明注射低剂量的消旋体1 可在2 h 内产生抗抑郁作用,这为抑郁症患者带来了曙光[6]。临床试验表明,1 在治疗难治型的单极性和双极性抑郁症方面具有良好的疗效[7]。1 能刺激突触转移和分泌脑源性神经因子,该神经因子可以与α- 氨基-3- 羟基-5- 甲基-4- 异唑丙酸(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid,AMPA) 受体结合,阻止N- 甲基-D- 门冬氨酸(N-methyl-D-aspartic acid,NMDA) 与AMPA 受体的结合,影响NMDA 激活离子通道进而产生药理作用。静脉注射1 通常在数小时内血浆药物浓度达到峰值,之后可持续数周使抑郁症患者不再复发。起初,临床使用的1 是消旋体。进一步研究表明,右氯胺酮[S-(+)-ketamine,2,也称艾氯胺酮,esketamine] 的药效是消旋体1 的2 倍、左氯胺酮的4 倍。与消旋体1 相比,2 的麻醉、镇痛效应更强,不良反应更小,苏醒时间更短[8—9]。2019 年3月5 日,美国FDA 批准强生公司研发的2( 商品名Spravato™) 鼻喷雾剂上市,用于治疗抵抗性抑郁症。

以下是文章全文:

作者简介:郭明清(1993—),男,硕士研究生,专业方向:药物合成工艺开发。

E-mail:1519432657@qq.com

通信联系人:周海峰(1979—),男,博士,教授,硕士生导师,从事不对称催化和手性药物合成及工艺研究。

E-mail:zhouhf@ctgu.edu.cn

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区