人类作为灵长类中的一员,长期以来对灵长类动物的起源和演化都非常关注。该方向研究不仅有助于我们回答人类的起源问题,也有助于更多地了解我们人类独特身体结构特征的演变历史。随着分子生物学的发展,近年来我们已经有能力通过基因来回答有关问题。虽然非人类灵长类动物在生物学、演化学、药理学等领域中扮演着重要的角色,但目前仅有不到10%的非人类灵长类动物的参考基因组已经被测序。测序进展的缓慢,不仅使相关研究受到限制,而且还限制了我们对于非人类灵长类动物基因组演化、适应性演化以及分子生物学方面的深入探究。

该计划由浙江大学生命演化研究中心的张国捷教授团队、昆明动物所吴东东研究员团队、西北大学齐晓光教授团队、云南大学于黎研究员团队、西北大学李保国教授团队、四川大学生命科学学院刘健全团队等联合国内外多个研究中心组成联盟,通过多学科交叉技术手段对灵长类基因组展开比较研究,研究人类在内的灵长类物种的起源和分化过程、灵长类社会行为和社会组织的起源、以及大脑等各种生理特征的演化和遗传基础。

浙江大学生命演化研究中心张国捷教授团队、昆明动物所吴东东研究员团队、西北大学齐晓光教授团队联合其他国内外合作者在Science杂志在线发表题为

Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution

的研究论文。该论文作为同期研究专刊8篇论文中的旗舰论文,是

灵长类基因组计划阶段性成果的重要组成部分,回答了与灵长类演化相关的一系列问题。

张国捷团队与丹麦奥胡斯大学Mikkel H. Schierup团队共同合作,

利用全基因组数据,对29个灵长类祖先节点的基因的不完全谱系分流现象进行了分析

,回答了一系列相关问题。该研究是灵长类基因组计划的阶段性成果之一,在Science以题为

Pervasive incomplete lineage sorting illuminates speciation and selection in primates

的研究论文发表。

此次研究对象覆盖了50个灵长类动物物种,跨越了38个属和14个科,其中包括了之前研究中较少涉及的新世界猴和原猴;研究中有27个新的高质量基因组数据,这些新数据可以提供更多、更准确的遗传信息,这样的广泛覆盖可以提供更全面的数据,有助于更深入地了解灵长类动物的演化历程。通过分析基因组数据和化石时间数据,研究人员推断了灵长动物各主要类群的演化时间,并推断出所有灵长类的最近共同祖先出现在大约6829万到6495万年前。这个时间距离6550万年前那次造成非鸟恐龙灭绝的白垩纪末期大灭绝事件非常近,大致位于白垩纪的界限附近。这意味着灵长类动物的演化可能受到了物种大灭绝事件的影响。

通过重建灵长类的祖先核型演化过程,观察到在染色体水平上核型演化模式总体上是保守的。这意味着在不同谱系之间,染色体大多数都保持了类似的结构和数量。最新研究采用了更多染色体级别的原猴物种进行研究,弥补了之前由于数据不足而导致偏差的问题。这项研究发现,在原猴中第8号染色体实际上处于断裂状态,而非合并状态。因此,研究人员推测类人猿下目祖先以及灵长类祖先中第8号染色体也是处于断裂状态的,是在狭鼻类的祖先融合成一条染色体。这项研究为我们提供了更多的证据,支持了染色体演化保守性的观点,并将前人对灵长类染色体的演化历程做出了校正。这项研究对于认识灵长类动物的染色体演化历史具有重要意义。

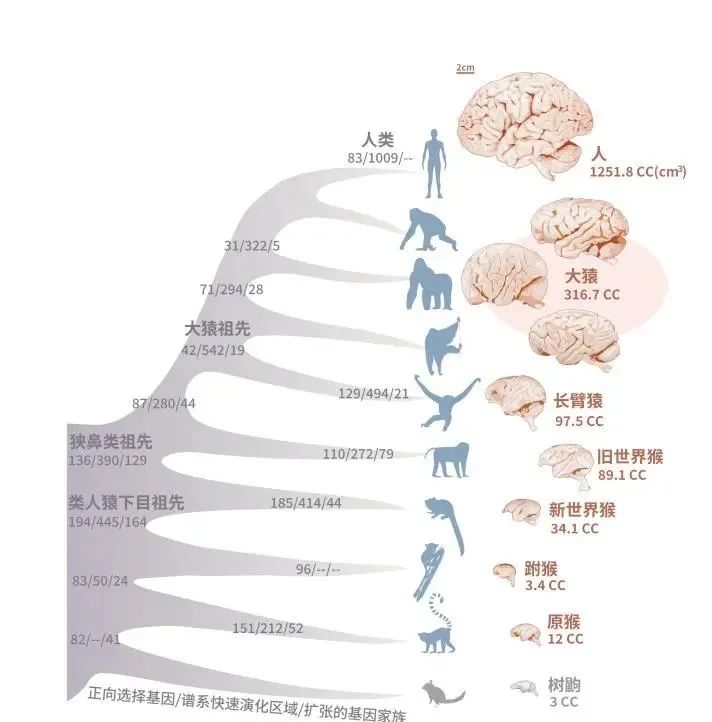

灵长类动物在漫长的演化过程中,大脑的体积变化非常引人注目。最初的原猴亚目和眼镜猴,它们的脑容量非常有限,但随着时间的推移,新世界猴及旧世界猴的演化让它们的脑容量不断增大,最终演化成了大猿类和人类,进一步拥有了更大的脑容量。这些动物脑容量的增大与它们的智力程度有关,同时也反映了它们演化适应环境的能力。

研究人员发现了一些基因在灵长类的演化历程中经历了正选择。前人的实验研究已经发现这些基因的突变会导致小鼠的大脑功能受损,强调了这些基因对于大脑发育的重要性。小头畸形是人类严重的神经系统缺陷,脑容量由于神经细胞增殖受到干扰而变小。与小头畸形相关的基因被认为可能在灵长类脑容量扩张中发挥了作用。研究人员发现了很多相关基因在不同的灵长类支系中发生了正选择,研究人员推测这些基因在灵长类脑容量扩张的演化过程中起了重要作用,特别是那些伴随着皮层折叠和脑容量显著增加的关键演化节点。

图注:灵长类物种脑容量演化历程以及此过程中基因组上的变化,大脑图像是从密歇根州立大学的比较哺乳动物大脑收藏中获取(张国捷课题组和吴东东课题组合作供图)

研究通过加入27个新的高质量基因组数据,填补了过去研究中数据不足的缺陷,使研究者能够更全面深入地了解灵长类动物的演化历程

。研究人员通过重构灵长类动物的核型演化历程,揭示了类人猿下目祖先和灵长类祖先中的第8号染色体断裂状态,而非之前广泛接受的合并状态。此外,研究还揭示了灵长类动物在骨骼、体型、消化系统和大脑演化方面的变化机制,对其适应性和生存能力产生重要影响。这些研究成果为我们更好地了解人类起源和灵长类演化提供了有力的基础。

在第二篇论文里,浙江大学张国捷团队,与丹麦奥胡斯大学Mikkel H. Schierup团队共同合作,基于全基因组数据,利用Schierup团队开发的CoalHMM软件,对29个灵长类祖先节点的ILS现象进行了分析。对于同一个基因在两个现存物种中不同序列,向上追溯其共同的祖先序列,该过程称为溯祖。而CoalHMM,根据多物种溯组原理,可以推测基因组上每个位点最可能的演化历程,以及不完全谱系分流发生的概率。

作为人类的近亲,灵长类的演化过程与我们自身的起源息息相关。在灵长类的演化过程中,什么时候发生了什么事情,一直是演化研究关心的重点。物种在一代又一代的繁衍过程中,遗传物质DAN在向下传递的过程中会已一定的概率发生突变,带有有利突变的个体会因为更适应环境而产生存活下来,产生更多的后代,而这些有利突变也在群体中迅速扩散开并被固定下来。

但是,还有一些突变会被随机继承,随着时间的流逝最终在群体中被固定下来或者丢失。但如果有些突变在被固定或者丢失前,也就是同一个基因同时存在多个基因型的时候,群体在短时间内发生多次物种分化,则这些多态性可能被后代随机继承,也就是会导致亲缘关系更远的物种因为继承了同一种多态性反而在序列上更相似,这种现象就属于不完全谱系分流

(incomplete lineage sorting,ILS,或不完全谱系分选)

。

图注:不完全谱系分流造成人、黑猩猩和大猩猩在基因树和物种树上不一致的示意图(冯少鸿 绘)

研究发现,不同的时间点,灵长类基因组上有5%至64%的区域发生了不完全谱系分流,这说明在灵长类的演化历程中,不完全谱系分流在某些时间曾产生了较大的影响。在基因组上,不完全谱系分流片段的平均长度在100-1000个碱基对

(bp)

,这意味单个基因,特别是那些长度超过20kbp的基因,很可能包含了多种不同的演化历程。因此,用部分基因组数据构建演化树时,会出现相互矛盾的结果,尤其是在长臂猿,猕猴和狒狒等中,高水平的不完全谱系分流正是一直以来这些物种演化关系难以确定的原因。不完全谱系分流和选择压力、基因或染色体的重组相关。

第一篇论文:中科院昆明动物研究所吴东东研究员、浙江大学生命演化研究中心张国捷教授和西北大学生命科学学院齐晓光教授为该论文共同通讯作者。中科院动物研究所邵永和浙江大学生命演化中心周龙为共同第一作者。

第二篇论文:丹麦奥胡斯大学Iker Rivas-González, Marjolaine Rousselle,浙江大学李芳博士为共同第一作者。浙江大学生命演化研究中心张国捷教授,与丹麦奥胡斯大学Mikkel H. Schierup为共同通讯作者。

文章链接:

1. 10.1126/science.abn6919

2. 10.1126/science.abn4409

制版人:十一

【非原创文章】本文著作权归文章作者所有,欢迎个人转发分享,未经作者的允许禁止转载,作者拥有所有法定权利,违者必究。

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区