点评 | 代海强(中国科学院分子细胞科学卓越创新中心)、徐国良

多样化抗体构成的抗体库在免疫系统抵御病原体侵染过程中发挥了关键作用。适应性免疫系统采用多种抗体多样化策略提高抗体基因的多样性,包括核酸内切酶RAG介导的V(D)J重排以及胞苷脱氨酶AID

(Activation-induced cytidine Deaminase)

介导的体细胞高频突变

(Somatic Hypermutation,

SHM

)

、抗体类型转换

(Class Switch Recombination,

CSR

)

、抗体基因转换

(Gene conversion,

GCV

)

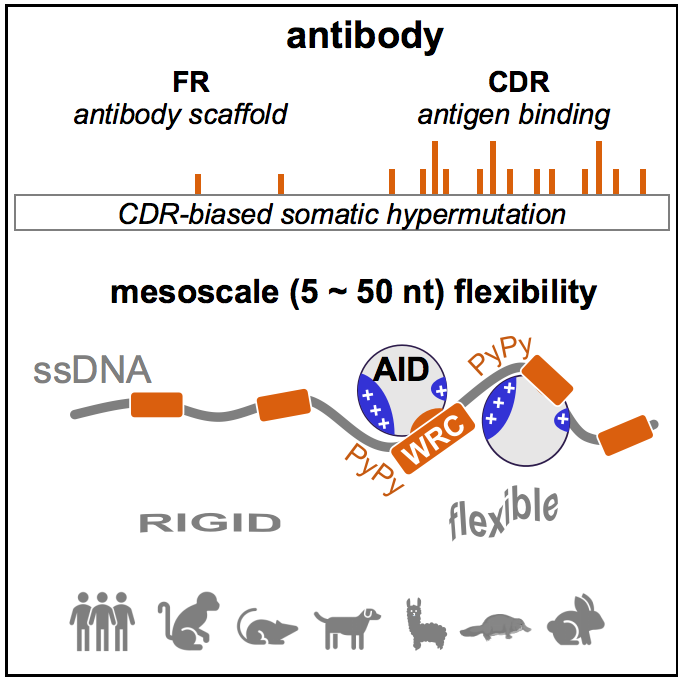

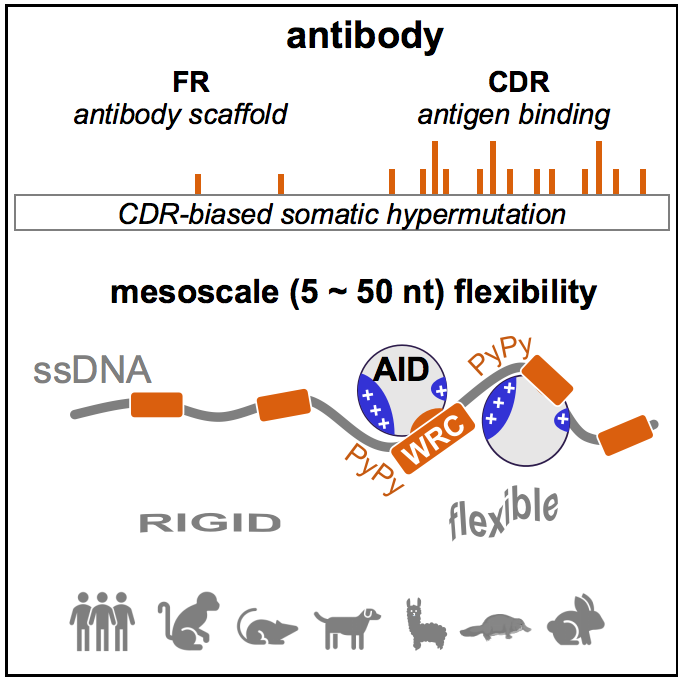

等。体细胞高频突变过程中,胞苷脱氨酶AID利用转录过程中产生的ssDNA作为底物,在抗体基因可变区,尤其是可变区内的互补决定区

(

CDR

)

引入高频率的点突变。早在上世纪80年代,科学家们就观察到突变总是倾向积累在CDR区的现象,但是隐藏在这一科学现象背后的机制一直未知。

2023年4月24日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心孟飞龙团队联合上海交通大学医学院上海市免疫学研究所叶菱秀团队在Cell杂志上在线发表了题为

Mesoscale DNA Feature in Antibody-Coding Sequence Facilitates Somatic Hypermutation

的研究论文。该工作

在DNA中尺度水平揭示了抗体基因CDR超突变背后的生化机制,发现进化中抗体基因CDR编码区DNA序列富含柔性基序,更易捕获AID进而导致了突变偏好的发生

,解决了困扰这一领域40多年的科学难题,为下一代抗体基因人源化动物模型设计提供了底层理论。

研究人员首先利用体外生化实验,获得了27个物种中1000余条抗体基因序列的的体外突变信息,发现CDR超突变偏好在使用体细胞高频突变作为主要抗体多样化策略的四足动物

(简称‘SHM’四足动物,包括人、恒河猴、食蟹猴、小鼠、大鼠、狗、鸭嘴兽以及羊驼等)

中高度保守

(图1)

,提示CDR编码区的DNA序列上下文可能影响了突变偏好。

为进一步探索DNA序列对抗体基因突变频率的影响,研究人员首先将小鼠体内一段抗体基因可变区的DNA序列进行随机替换,发现可变区内突变频率发生了显著改变。随后,研究人员聚焦于抗体基因的CDR3区域,利用CRISPR-Cas9基因编辑技术对CDR3区域DNA序列进行改造,快速获得了十几个拥有不同CDR3 DNA序列环境的小鼠模型,发现序列改变对CDR3区域内的突变频率造成了不同程度的影响,并且序列改变越靠近AID的作用位点,对突变频率的影响越大。

为深入挖掘DNA序列特征,研究人员联合分子动力学模拟和单分子生化方法,发现DNA序列柔性越大越有利于结合AID,进而有助于突变的发生。单链DNA的柔韧性与嘧啶-嘧啶二核苷酸的含量呈正相关。最后通过分析抗体基因序列特征,研究人员发现抗体基因CDR的编码序列在进化中获得了高度柔性的特征。利用柔性序列元件,可以在小鼠体内将突变“冷区”转变为突变“热点”

(图2)

。

图2:DNA柔性序列可以将突变“冷区”逆转为突变“热点”

该工作从经典的生化方法出发,联合高通量测序技术、分子动力学模拟和单分子生化方法等多种研究手段,

在生化、细胞和小鼠模型三个层面全面揭示了一种在多数物种中普遍存在的通过DNA柔性调控抗体基因超突变的分子机制

(图3)

。

为DNA力学性质调控细胞生命活动提供了有力的实证,揭示了编码密码子的非编码功能。

图2:DNA柔性序列可以将突变“冷区”逆转为突变“热点”

该工作从经典的生化方法出发,联合高通量测序技术、分子动力学模拟和单分子生化方法等多种研究手段,

在生化、细胞和小鼠模型三个层面全面揭示了一种在多数物种中普遍存在的通过DNA柔性调控抗体基因超突变的分子机制

(图3)

。

为DNA力学性质调控细胞生命活动提供了有力的实证,揭示了编码密码子的非编码功能。

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心孟飞龙研究组博士研究生王燕燕为该论文的第一作者,分子细胞卓越中心孟飞龙研究员和上海交大医学院叶菱秀研究员为共同通讯作者。

https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.03.030

孟飞龙研究组主要从事B细胞抗体多样化研究,通过免疫学、生物化学、功能组学和合成生物学等方法,结合动物模型和人群样本,研究B淋巴细胞中程序性DNA损伤的靶向和解读分子机制,并在此基础上探索抗体发现迭代底层技术。详细情况介绍请参考实验室网页:http://www.sibcb.ac.cn/menglab/。因研究发展需要,拟招聘博士后(1名)与研究助理(2名)。应聘者请准备应聘材料以PDF格式进行投递。其中研究助理应已有或即将获得相关专业硕士学位。

叶菱秀研究组长期致力于体液免疫与抗体进化研究,特别是广谱中和抗体与自身抗体产生机制。课题组在体液免疫反应和中和抗体发现上积累了多种技术和完善的研究体系。实验室已培养“博新计划”博士后、博士研究生多名。欢迎对本课题组研究感兴趣的学生及博士后的加入,共同探讨推进B细胞抗体多样化研究的进展。课题组主页为https://www.shsmu.edu.cn/sii/info/1053/1455.htm,欢迎感兴趣的申请者投递简历。

https://jinshuju.net/f/ZqXwZt

或扫描二维码

投递简历

代海强、徐国良

(中国科学院分子细胞科学卓越创新中心)

B淋巴细胞通过V(D)J重排、抗体类型转换

(CSR)

和体细胞高频突变

(SHM)

等途径产生多样化的抗体库,这对生物体高效识别和消除细菌、病毒等病原体侵染起着非常重要的作用。

B细胞的抗体基因多样化过程与其发育相伴相生。其中,外周淋巴组织中的静息态B细胞,受到抗原的刺激后,能够形成生发中心(GC)结构。在生发中心B细胞中,胞苷脱氨酶AID引发抗体基因可变区上的高频突变。该过程往往使抗体基因的互补决定区

(CDR)

,而非框架区

(FR)

产生更高频率的点突变。这种现象可能是一种进化上的保护机制,不但有利于提高抗原抗体的亲和力,还保障了大部分的突变不会影响抗体蛋白的稳定性。尽管一些研究尝试从密码子偏倚、WRC (W=A/T, R= A/G) 密度、突变热点的重叠及重复序列等多个角度去解释AID如何特异性识别抗体基因外显子狭窄区域中不同的CDR序列,但这些发现都没有揭示CDR偏好性突变背后的分子机制,所提出的模型或原理并不适用于所有抗体基因,使得该问题成为长期困扰领域内的一个谜团。

4月24日,Cell期刊在线发表了中科院分子细胞科学卓越创新中心孟飞龙研究员和上海交大医学院免疫研究所叶菱秀

(Leng Siew Yeap)

课题组的研究成果,该项研究首次从生化、细胞和小鼠三个层面为DNA中尺度序列特征调控AID靶向的模型提供了有力的证据,系统地揭示了SHM中CDR超突变性的分子机制,阐明了抗体基因编码序列DNA柔性的重要生理作用,发现高WRC密度和中尺度DNA序列柔性都有助于CDR-vs-FR的超突变性偏好,同时还在B细胞淋巴瘤中观察到类似的中尺度序列特征。总之,这项研究为DNA力学性质调控细胞生命活动提供了有力的实证,为进一步开发和优化抗体基因人源化动物模型奠定了理论基础,也为解释B细胞淋巴瘤如何产生有害突变提供了全新的视角。

展望未来,在该项成果的基础上许多问题还有待进一步探讨。例如,由V(D)J重排产生的多样化CDR3序列是如何获得这些中尺度特征的,还有非抗体基因区域是否采用类似的中尺度序列特征来调控AID的靶向性。

制版人:十一

【非原创文章】本文著作权归文章作者所有,欢迎个人转发分享,未经作者的允许禁止转载,作者拥有所有法定权利,违者必究。

图2:DNA柔性序列可以将突变“冷区”逆转为突变“热点”

图2:DNA柔性序列可以将突变“冷区”逆转为突变“热点”

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区