无法实现二级市场溢价退出的创新药项目,正成为投资人眼中的一块“烫手山芋”。

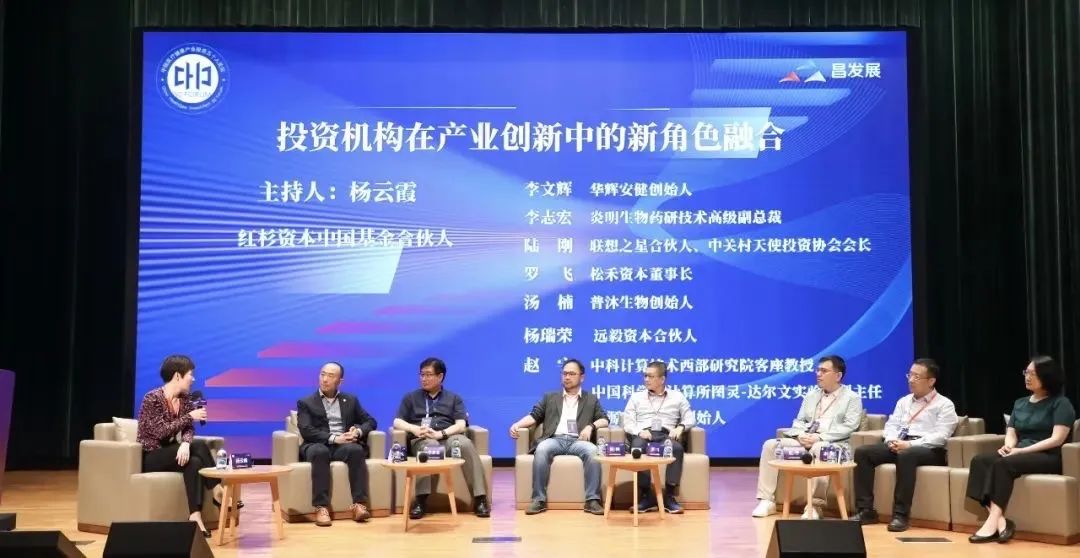

5月28日,在由中国医疗健康产业投资50人论坛主办,北京昌平科技园发展有限公司承办,中关村昌科生命健康产业联盟协办,中国医药企业管理协会指导举办的第六届H50年度峰会暨中国医疗医药科技发展论坛上,来自科学界、医学界、产业界、投资界以及药监医保相关部门领导齐聚一堂,共同为医疗健康产业创新的现实与理想挑战与辉煌建言献策。

在会上,大家围绕“募投管退”就如何健全资本市场功能,优化融资路径,面对市场变化,投资人如何做投资策略的调整,投资链和创新链的进化,新环境下LP投资的变革与转型等热门话题展开了探讨。

左滑查看更多照片

2023年度H50轮值主席、昌发展总经理王颖隆重发布由E药经理人·E药产业研究院在H50的指导下撰写完成的《H50蓝皮书—医疗健康产业2023投融资洞见》(以下简称“蓝皮书”),用“募投退”的现状、挑战与计划构建了蓝皮书的基本逻辑。

“这几年我们都发现募资难,投资估值高,上市预期也不确定,退出压力大,整个资本的环境对于我们投资机构来说都面临着很大的问题”,在此次论坛上,昌发展股份公司副总经理、昌科金公司执行董事谢思瑾感慨道。

“退出”成为本次论坛出现的高频词之一。众所周知,在募资难的背景下,GP的退出能力成为LP选择GP的关键考核标准之一,在基金到期之时,GP需要向LP递交一份合格的成绩单。

2022年医疗健康二级市场行情反复、一二级估值倒挂、破发成为常态,为降低风险,“投早投小”已经成为投资人心照不宣的选择,虽然科创板对IPO企业的包容性大幅提升,特别对利润的要求弱化,现在的风投机构也都在倡导“投早投小”,行业内甚至出现了“隔轮退”的声音。

左滑查看更多照片

投资人都在强调,从决定投资一家企业开始,他们就做好陪伴企业、创业者成长的准备,坐好创业者的“副驾驶”。就连证监会都在强调做好创业者的“店小二”,助力企业快速成长。

IPO退出作为最常见的一种退出方式,但随着创业者们扎堆投进热门赛道,项目同质化,造成行业内卷,外加IPO通道收窄,通过IPO退出的速度放缓。一时之间,业内推崇的“热门赛道+明星IPO=超级项目”的盈利公式逐渐失灵,叠加随着基金的到期,IPO项目难以带动整支基金的收益时,退出成为摆在VC/PE面前的一座大山。

在会上,王颖也向参会的各界人士分享了除IPO退出外的路径,譬如并购退出、S基金交易退出等。

并购退出成为较理想的退出方式。Biotech们可把自己的产品License-out,增加现金流,但这条路并不好走。对于中国来说,目前尚未出现真正的Bigpharma,没有能力像全球TOP10MNC一样看到一个好的公司可以溢价很高去收购。现在国内的普遍现象是Pharma要买Biotech,但看到价格后“望而却步”。

而作为重要的补充退出渠道,S基金近年来备受关注。LP和GP对于通过S基金退出的方式越来越能接受和依赖,但由于S基金在国内兴起并不久,S基金市场尚未建立成熟、稳定、透明的市场体系。过去十年大家一直在喊“S基金的时代来了”、“S基金元年”,但至今也没有看到哪家机构真正通过S基金赚了大钱,质疑的声音此起彼伏,“S市场是雷声大雨点小吗?”。

面对LP退出的诉求,VC/PE亟待解决的“退出难”问题又该如何破局?谁来破局?什么时候能破局?

IPO上市路径被抛弃?

很长时间以来,IPO都是VC/PE依赖的主要退出方式。

但随着资本寒冬的到来,一二级市场估值倒挂,通过IPO退出方式逐渐被打破。IT桔子数据显示,2023年Q1(截至3月22日下午收盘)无一家生物技术和制药企业上市,而2020年平均每3.75天就有一家药企上市,这赤裸裸的数字对比,难免让人唏嘘。

左滑查看更多照片

于港交所而言,5月上旬绿竹生物上市打破了这份平静,但随即给投资人们当头一棒。此次绿竹生物发行价为32.8港元,募资净额为2.416亿元(约2.1亿元),上市首日收盘价为22港元,较发行价下跌32.93%;次日收盘价为16.7港元,较前一日跌24%;以次日收盘价计算,公司市值33.81亿港元。这意味着该公司两天跌去49%,市值蒸发超过30亿港元。投资人被套,退也退不出。

此前就有投资人发出“今年生物医药一级市场投资是炼狱”的感慨,港股18A的上市路径基本走不通,科创板五套按现在的审核思路又基本是要看到III期揭盲。与此同时,美股IPO也受阻,但还有创业板、北交所,这些难道不应该让IPO越来越容易吗?

并购退出,手握真金白银行天下,正成为投资人选择退出路径的”心头好”。

于一只基金而言,按投资的“一九效应”,10%左右的标的成功IPO是常态。由于并购退出不受IPO诸多条件的限制的、周期短、程序相对简单且规避了上市禁售期,可以一次性立即变现。此外,并购也成为整合行业资源最有效的方式。尤其对于产能过剩的行业来说,并购成为产业结构优化升级是必经之路。

那么,也会有人好奇,当下A股市场除科创板、创业板外,北交所不能让企业IPO吗?但目前北交所的成交量、换手率严重不足,无法满足VC/PE二级市场退出需求。从企业融资的角度来说,北交所有自身的独特价值,但对VC/PE实现退出来看,这远远不足——北交所并不是用来给VC/PE退出的市场。

当然对于明星项目,投资人还会想方设法助力企业们再上一层楼,站上IPO敲钟的舞台。但对于腰部以下的项目,通过并购一方面可以让投资人成功退出,另一方面可以实现产业协同进行资源整合,助力自身产业升级。

上面刚刚说到投资人助力企业,如何助力企业升级也是一门学问。以BD合作来说,在资本市场环境不好的情况下,被投企业可以通过产品授权(BD)的方式,将在研产品的部分权益授权给国内外知名企业。一方面,企业可以获得宝贵的现金流,维持正常运转;另一方面,获得大企业对产品的背书或将提升被投企业市场估值,从而促进基金退出。

作为重要的补充退出渠道,S基金近年来从无人问津开始变得炙手可热。。

回望过去10年,中国创投爆发式发展,但中国VC/PE退出过度依赖IPO,这并不能覆盖绝大多数中部基金的整体退出需求,导致中国股权投资市场出现退出“堰塞湖”现象,LP也拿着号码牌排队等退出。

此外,叠加资管新规影响,LP们也开始主宰自己份额的退出选择权。与此同时,GP们也愿意寻找除IPO、并购外的退出通道。现在的LP和GP对S基金退出方式的接受度和依赖性越来越强。一时间,S基金热起来了。

早在2021年,华盖资本成功募集一只规模为8亿元的S基金,该S基金将华盖资本旗下三只原有基金中尚未退出的优质医疗项目进行重组接续。值得注意的是,复宏汉霖是此次资产组合里的标的之一。

而进入2022年以来,受疫情、国际关系等因素的影响,IPO破发、估值倒挂成为常态,VC/PE退出困境愈演愈烈。要么LP谋求主动退出,要么GP要给到期的LP一个交代。私募股权S交易鼓励政策频发,北京、上海陆续开展私募股权和创业投资份额转让试点。火爆程度,可见一斑。

但需要指出的是,S基金在国内兴起并不久,过去十年大家一直在喊S基金,但至今也没有看到哪家S基金真正赚了大钱,业内也频频发出疑问,“S市场真的能赚到钱吗?谁会是下一个接盘侠?”

资本寒冬下,投资人们出手十分谨慎,在项目估值打折、腰斩的情况下,也有业内人士高呼“S基金抄底机会来了”,但很多人都是抱着“捡便宜”的心态入场,这也折射出S基金市场尚未建立成熟、稳定、透明的市场体系。路漫漫其修远兮,S基金作为除IPO退出外的一个重要路径,正在被越来越多人认可,但还需要一段时间的沉淀才能真正发挥它的能量。

登记邮箱信息

订阅E药经理人

信息服务

扫描二维码

精彩推荐

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区