近日,国内 AI 制药领域迎来重大进展。

北京时间 11 月 30 日,AI 制药明星公司 Insilico Medicine(以下简称 “Insilico”)宣布其在研管线 ISM001-055 在澳大利亚进入临床 0 期试验阶段,并完成首例受试者的微剂量给药。

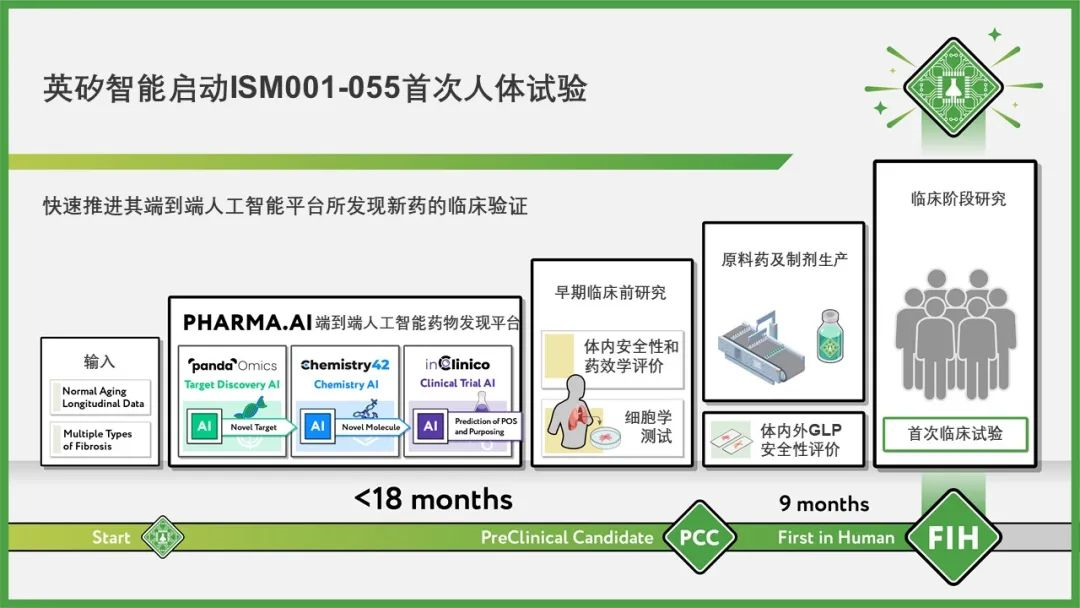

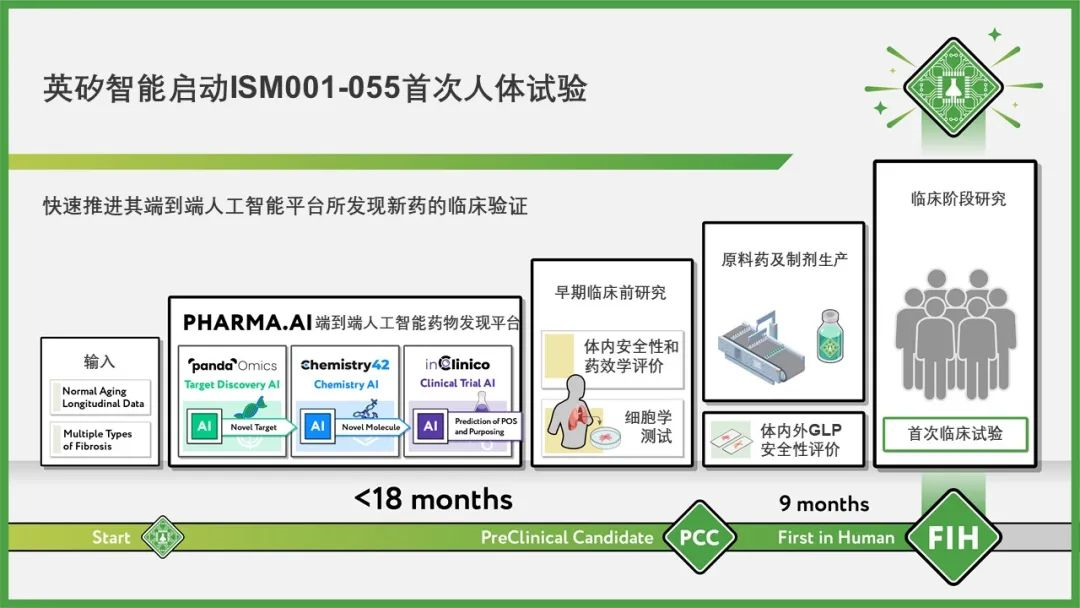

通稿指出,ISM001-055 是全球首个由 AI 发现具有全新靶点和全新分子结构的候选药物。这是一款用于治疗特发性肺纤维化(IPF)的在研小分子药物,历时 18+9 月从靶点发现进入到澳大利亚临床试验中。

今年 2 月,该公司宣布针对 IPF 的新药化合物分子成功进入了临床前研究阶段。6 个月后,针对肾纤维化(Kidney Fibrosis)的新药分子也进入临床前研究中。

图 | ISM001-055(来源:受访者提供)

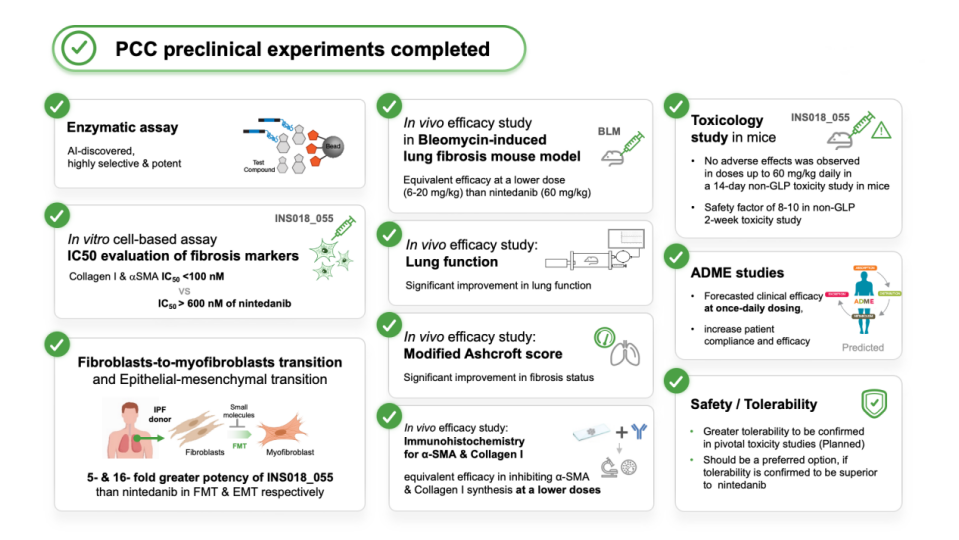

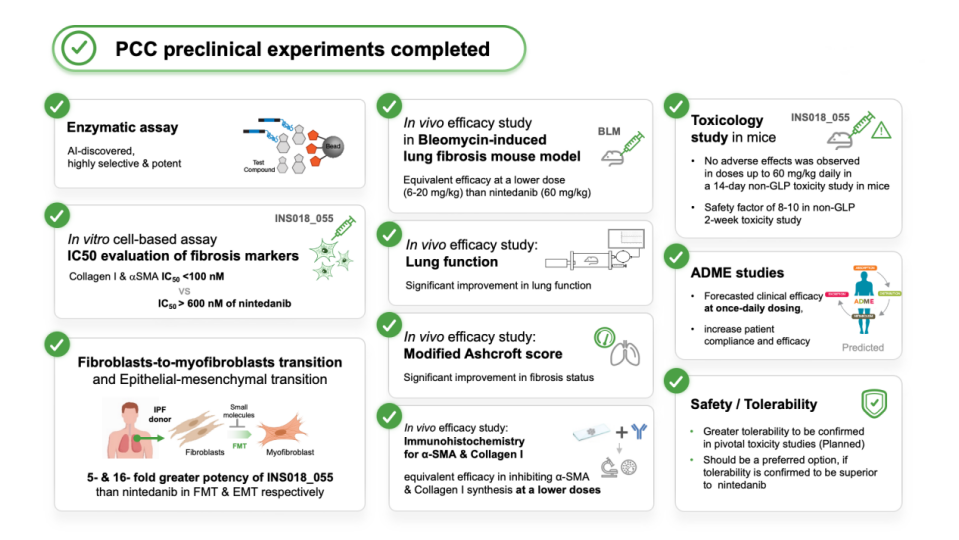

通稿中指出,临床前大量的湿实验证明了 ISM001-055 的安全性和有效性,并基于这些数据提交了临床试验申请。

“通过生成生物学平台发现的全新靶点,结合生成化学平台针对靶点设计出全新的小分子化合物 ——ISM001-055,这是首个 AI 发现并设计的具有全新靶点、全新分子结构的候选药物进入临床,也是公司发展以及 AI 药物发现进程中的一个重要里程碑。” Insilico 首席科学官任峰博士说。

借此机会,生辉与任峰聊了聊 ISM001-055 从发现靶点到进入临床背后的故事,以及 AI 制药领域的发展。

图 | Insilico 首席科学官任峰博士(来源:受访者提供)

任峰是哈佛大学化学博士,曾在 GSK 从事小分子创新药物发现和开发工作近 11 年,历任首席研究员、副总监、总监、化学部负责人,成功研发出治疗帕金森病、多发性硬化症、疼痛、以及银屑病等多个临床候选化合物 / 临床化合物。2018 年加入上海美迪西,历任副总裁、高级副总裁,全面负责化学部和生物部的研发服务业务以及公司的药物发现平台服务业务。2021 年,加入 Insilico 并担任 CSO。

“ISM001-055 是第一次 AI 将生物学和化学完美结合,这个化合物从靶点发现到提名 PCC 再到开启临床试验,意味着 AI 不仅可以新药研发中的某个环节发挥作用,而且可以在整个流程中扮演重要角色,未来 AI 在新药研发中的角色将会由点到线,再扩展到面,覆盖各个环节。” 任峰告诉生辉。

18+9 个月的历程:发现靶点、提名 PCC、进入临床

据悉,Insilico 旗下的 ISM001-055 化合物分子从靶点发现、确定 PCC(临床前候选化合物)再到进入临床 0 期阶段,共历时 18+9 个月。这三个阶段也是 ISM001-055 新药分子开发过程中最重要的 3 个节点。

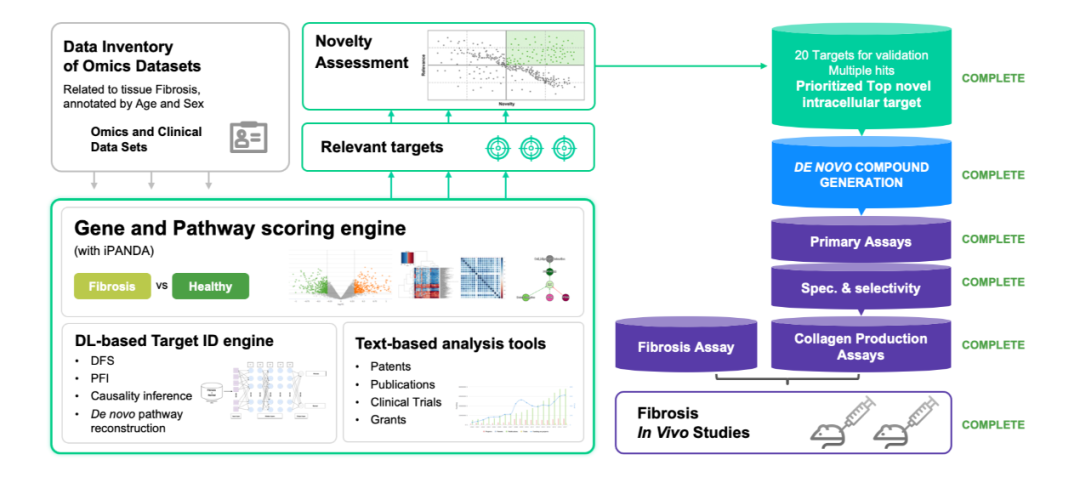

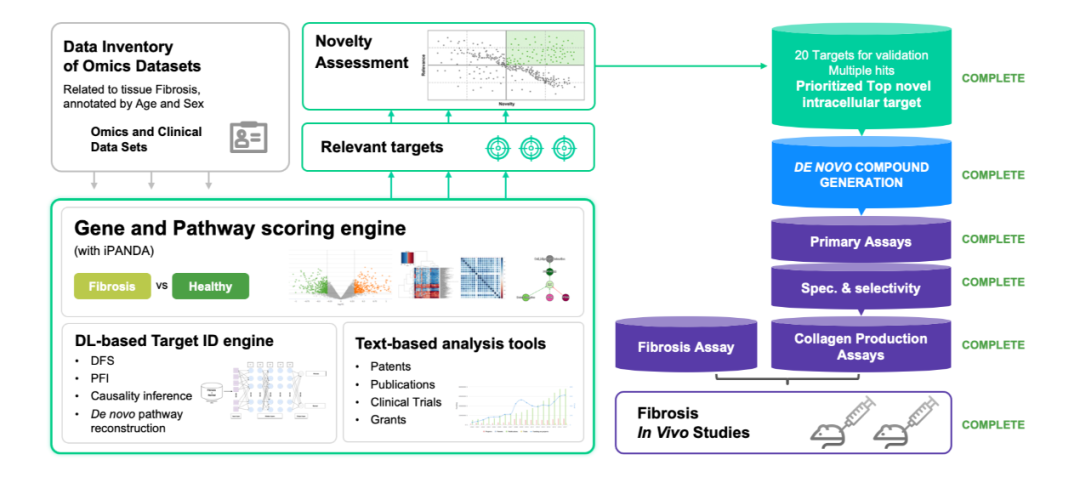

“2019 年下半年,我们内部开始针对 IPF 适应症立项,希望可以找到 IPF 的全新药物靶点。基于靶点发现平台 PandaOmics 筛选出了 20 多个全新靶点,然后评估靶点的成药性、安全性、蛋白晶体结构是否可以用于设计小分子化合物等,2019 年底最终选定了性质最优的靶点。” 任峰感慨道。

(来源:Insilico 官网)

选定靶点之后,紧接着利用化学平台 Chemistry42 设计和合成 PCC,这是非常关键的一步。选择 PCC 花费了大约 12 个多月,验证多个新药分子的安全性和有效性,直到去年 12 月才最终确定下来。今年 2 月,对外正式公布临床前化合物 ISM001-055。也就是说,从靶点发现到 PCC 阶段共历时 18 个月,如果按照传统方式筛选通常需要 4 年半左右。

Insilico 并未披露临床前数据,不过从官网可以看出该公司进行了毒理实验、药物代谢和药代动力学(DMPK)、并评估了有效性和耐受性等。

(来源:Insilico 官网)

“9 个月的时间,我们在澳洲递交了 CTA(clinical trial application)申请,将 PCC 推进到澳洲临床 0 期试验阶段,完成首例健康受试者给药。临床 0 期给药结束后,预计明年第一季度正式进入临床 I 期。” 任峰信心满满。

临床 0 期:

临床前研究到临床 I 期研究间的过渡性步骤,这一阶段允许少量志愿者接受小剂量的受试药物。该试验 的主要目的是为了收集一些必要的药物安全和药代动力学试验数据。2007 年 1 月,FDA 在探索性新药研究指南中率先提出了 0 期新药临床试验概念。

据悉,该项目也已同步在国内提交 Pre-IND 申请。

此前,Insilico 创始人兼首席执行官 Alex Zhavoronkov 曾对外表示,

Insilico 的独特之处在于覆盖新药研发多个环节,从靶点发现、小分子化合物设计、分子生成、临床试验等等。

其平台也是根据所涵盖药物研发的不同环节搭建,包括用于靶点发现的生成生物学平台 PandaOmics、用于设计和合成化合物的生成化学平台 Chemistry42,以及在建用于预测临床实验结果的临床试验预测平台 Inclinico。据悉,Inclinico 将于明年上半年正式推出。

“我们希望通过整合内部的 AI 平台,将新药研发从早期靶点发现到临床研究无缝连接起来。换言之,单有 AI 技术平台远远不够,关键在于 AI 技术平台和新药研发的

有机结合

,从而发挥协同作用。”

以 Pandomics 为例,该平台主要是通过对比病人和健康人群的转录组数据寻找新的靶点,高质量病人数据越多,所选靶点的精确度更高。从 2014 年成立至今,已经积累了超 7 年的多组学和文献专利的数据,仍在不断积累数据。

肺纤维化、肾纤维化管线先后确定临床前 PCC,优化和验证了平台价值,平台技术是否得到验证是 AI 制药领域的一个重要技术壁垒。

该公司整体的管线开发策略

就是围绕充分发挥其 AI 技术平台优势,确定是否立项的一个考量是能否充分利用 AI 平台。据任峰介绍,目前在研管线基本上是 “3+1”,主要集中在纤维化疾病、癌症和免疫性疾病,未来会拓展到神经系统疾病领域。现在内部有 30 多条自研管线正在推进,10 余个对外合作项目。

“首条管线从靶点发现进入临床,整个项目从头到尾都由 AI 和新药研发团队共同推进。这既锻炼了整个研发团队的管线开发能力,也相应地反哺和优化了 AI 平台,

为高效快速推进后续管线跑通了整个流程,积累了 AI + 新药研发经验。

” 任峰说。

今年 8 月,该公司公布了由 AI 发现并设计的针对肾纤维化的全新临床前候选化合物,这是该公司发现的第二个进入 PCC 阶段的化合物分子。据悉,ISM001-055 积累的开发经验也会应用于肾纤维化药物分子的开发。

一家传统制药公司的实力几何,通常围绕管线展开,包括评估管线实力、研发阶段、估算管线未来的市场规模、市场份额等等。

“与传统的新药研发公司不同,评估一家 AI 新药研发公司的整体实力单一指标远远不够,需要从平台实力、管线实力、平台和项目之间的关联度等多角度综合性评估。

如果管线是基于 AI 平台搭建且推进到一定阶段,这从侧面说明项目的可复制性、重复性以及后续源源不断批量产生管线的能力。

” 任峰说道。

以当前已经在纳斯达克上市的 AI 制药公司 Relay Therapeutics、Recursion Pharmaceuticals、Schrodinger 和 Exscientia 为例,前两家公司主要以基于 AI 平台开发管线为主,上市前几乎没有提供 AI 软件服务,支撑这两家公司 40 亿美元市值的核心就在于其在研管线;Schrodinger 的业务以 AI 软件服务为主,软件服务的销售对其市值举足轻重;Exscientia 的业务范围更为多样,该公司既为大厂提供 AI 服务,共同研发管线,也有自研管线,评估其实力也需要从几个方面综合评估其价值。

“我们的核心定位是一家基于 AI 技术平台、以管线开发为核心的新药研发公司。不过与传统的新药公司和 AI 软件服务公司都有所不同,合作方式更为灵活。业务大体可以分为 3 部分:一是软件业务,可以将上文提到的生成生物学平台和生成化学平台作为软件授权给客户;二是,可以为客户提供技术服务,获得里程碑款项、销售分成等;三是,内部管线转让授权。” 任峰告诉生辉。

任峰指出,长期来看,我们会持续推进软件业务,为客户提供服务,同时对外授权管线。这样可以通过内部项目、外部项目、技术服务等得到数据反馈,反复验证和优化人工智能平台。

“

虽然业务比较多样,但是 AI 制药公司最大的价值、最大的收益仍然来自于管线本身。

” 任峰总结道。

“2-3 年后国内公司将陆续进入 AI 制药 3.0 阶段 "

国际上 AI 制药第一梯队大约成立于 2013 年前后,现已上市的公司中除了 Schrodinger 以外,Exscientia、Recursion Pharmaceuticals、Relay Therapeutics、AbCelera 等公司,未上市的公司中包括晶泰、Insilico 等几乎同期成立。

以 AI 制药的发展为数轴,目前国内外 AI 制药的发展过程大体可以划分为 3 个阶段,早期以提供技术服务为主的 AI 制药 1.0 时代,2018 年之后开始研发管线的 2.0 时代,探索进入临床验证的 3.0 时代...

“无论是国内还是欧美国家,AI 制药产业发展初期(AI 制药 1.0 阶段)大概在 2013-14 年左右。彼时,生态圈对 AI 认可度不高,市场有待教育,发展初期的 AI 需要进行大量的前期技术积累工作。

受制于多方因素,在发展早期,AI 制药初创几乎都是以提供技术服务为主。

” 任峰说。

2018 年是一个重要的节点,AI 制药初创纷纷与制药大厂牵手合作。2016 年,BenevolentAI 与强生携手,强生把一些尚处于试验中的小分子化合物交给 BenevolentAI 验证和开发新药;2017 年,马萨诸塞州 AI 初创 Berg Health 与阿斯利康达成合作,利用 AI 寻找帕金森症等神经疾病的生物靶标和药物分子;2018 年左右,AI 制药初创公司晶泰与辉瑞战略研发合作。

同期,Insilico 也迎来了包括与辉瑞、勃林格殷格翰等大型药企的合作。任峰认为,“

2018 年前后,AI 制药领域实现了一个质的飞跃,自那时起制药公司与 AI 初创合作的消息不绝于耳。

完成了前期技术积累,资金也越发充裕,这些初创公司在提供 AI 服务的同时,开始探索更高附加值、可持续的发展模式。

越来越多的初创开始自研管线,AI 制药业相当于进入了 2.0 阶段。

”

无论是大厂的合作,还是资本的涌入,一定程度上加速了对 AI 平台的验证,同时也让 AI 制药初创有技术和资金底气开发新药管线。不过,需要注意的是,2.0 阶段主要还是在验证平台和初步探索管线。

2020 年,对于 AI 制药发展是另一个重要的节点,Exscientia 宣布全球首个完全由 AI 设计的药物分子进入临床试验阶段。

虽然并非全新靶点,但是进入临床阶段也意味着 AI 设计的药物分子在走向应用的过程中又迈进了一步。

不过,无论是靶点还是化合物最终都需要上临床才能得到真正验证,才能证明 AI 找到的新靶点或者化合物分子的有效性,尤其是临床 II/III 期试验。

“2.0 阶段,自研管线的比重日益增多,处于早期的管线也相继开展早期验证。随着数据的不断积累,平台的不断验证,资金收入的增加,第一梯队的 AI 制药公司开始推进管线进入临床验证阶段,AI 制药开始迈入 3.0 阶段。

我希望国内外公司可以尽快进入 AI 制药 3.0 时代,尽快让 AI 发现和设计的药物分子在临床上得以验证。

” 任峰总结道。

任峰也指出,全球由 AI 设计的药物分子最快的进展是处于临床 I 期阶段,而药物分子临床验证的关键是在临床 II/III 期。整体来看,目前欧美国家处于 3.0 阶段初期,国内还处于 2.0 早期阶段。

“2018 年成立的 AI 制药初创凭借后发优势,可能会直接跨越 1.0 阶段。据我所知,国内 AI 制药公司大部分处于动物试验、药效和毒理验证阶段,明年可能会进入 PCC 阶段。

预计国内 AI 制药公司将会在 2-3 年后开始陆续进入 AI 制药 3.0 早期阶段。

” 任峰告诉生辉。

生辉

「生命科学奇旅丨追踪生物技术的创新应用」

系列音频节目正式上线,我们将带你探索更有趣的生命科学产业!

个人中心

个人中心

我是园区

我是园区